Argumente für eine neue Definition von Farbe

Philosophen haben einen schlechten Ruf, anerkannte Tatsachen in Frage zu stellen. Was kann sicherer sein, als dass die Farbe des wolkenlosen Himmels am Sommermittag blau ist? Wir können jedoch denken: Ist es blau für Vögel, die darin fliegen und deren Augen sich von unseren unterscheiden? Und wenn Sie ein blaues Objekt - zum Beispiel die UN-Flagge - nehmen und einen Teil davon in den Schatten und einen Teil in die Sonne legen, wird der erste Teil dunkler. Man kann fragen: Was ist dann die wahre Farbe der Flagge? Die Art und Weise, wie Farben aussehen, wird durch Beleuchtung und sich bewegende Objekte beeinflusst. Bedeutet dies, dass sich die wahren Farben ändern?

All diese Fragen zeigen, dass Farben auf den ersten Blick konstant, subjektiv und veränderlich sind. Farbe ist eines der langjährigen Geheimnisse der Philosophie, sie wirft Zweifel an der Wahrheit unserer sensorischen Wahrnehmung der Welt auf und löst Besorgnis über die metaphysische Vereinbarkeit von wissenschaftlichen, wahrnehmungsbezogenen und allgemein akzeptierten Vorstellungen von der Welt aus. Die meisten Philosophen haben darüber gestritten, ob Farben real sind oder nicht, physisch oder psychisch. Eine schwierigere Aufgabe besteht darin, eine Theorie zu erstellen, wie Farbe ein Hindernis beim Übergang vom Verstehen des Physischen zum Verstehen des Psychischen sein kann.

Ich kann sagen, dass Farben keine Eigenschaften von Objekten (wie der UN-Flagge) oder der Atmosphäre (dh dem Himmel) sind, sondern Wahrnehmungsprozesse - eine Interaktion, an der psychologische Subjekte und physische Objekte beteiligt sind. Aus meiner Sicht sind Farben nicht die Eigenschaften von Dingen, sondern die Art und Weise, wie Objekte vor uns erscheinen, und gleichzeitig die Art und Weise, wie wir bestimmte Arten von Objekten wahrnehmen. Eine solche Definition von Farbe eröffnet einen Blick auf die Natur des Bewusstseins.

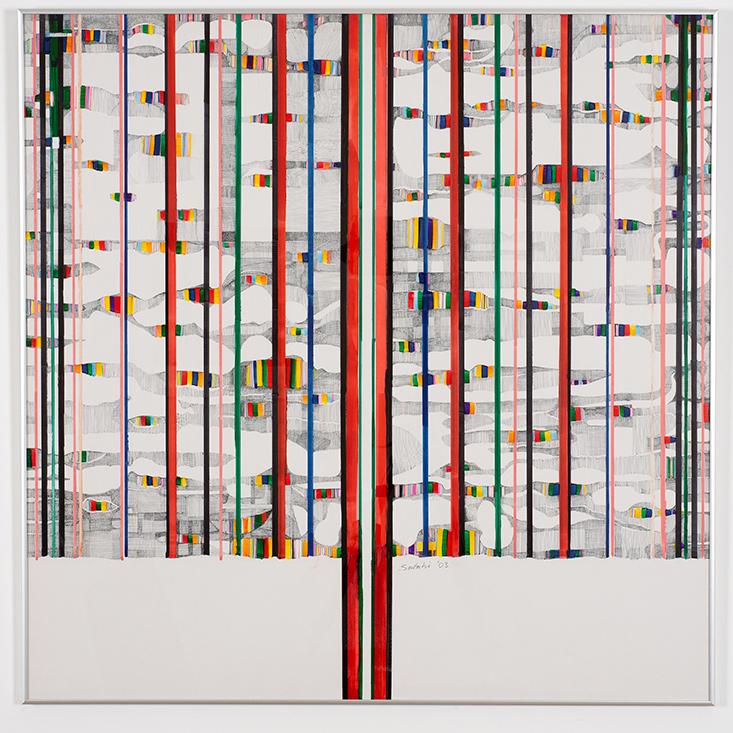

Lebhafte Farbe. In diesem Gemälde The Tree des sudanesischen Künstlers Ibrahim El Salahi erzeugen die dynamischen und wellenartigen Sequenzen von Schwarz und Weiß farbige vertikale Linien. Die Autorin des Artikels wählte dieses Bild für das Cover ihres Buches „Externe Farbe“, weil sie, wie sie sagt, „gerne denke, dass es das Erscheinen von Farbe in der Welt aufgrund der ständigen Interaktion von wahrnehmenden Subjekten und wahrgenommenen Objekten symbolisiert.“

Rätsel der Farbe

Für die Philosophen der Antike, insbesondere in Griechenland und Indien, war die Variabilität der Erfahrung der Wahrnehmung der Realität, die sich von Zeit zu Zeit und von Person zu Person änderte, der Grund für Unruhe, dass unsere Augen nicht als verlässliche Zeugen der Welt um uns herum bezeichnet werden können. Eine solche Variabilität setzt voraus, dass die Erfahrung der Wahrnehmung nicht nur von den Dingen bestimmt wird, die wir beobachten, sondern auch von unserem eigenen Verstand. Und doch waren Farben bis zur wissenschaftlichen Revolution kein Problem. Diskussionen über die Philosophie der Farbe stammen normalerweise aus dem 17. Jahrhundert, als Galileo, Descartes, Locke oder Newton uns zu sagen begannen, dass die wahrgenommenen oder "sekundären" Eigenschaften von Objekten - Farbe, Geschmack, Geruch, Klang - nicht zur physischen Welt gehören, wie wir es scheint.

In der Abhandlung "

Assay Affairs Master " von 1623, in der ersten Bibel wissenschaftlicher Methoden und einer Beschreibung des Einsatzes von Mathematik zum Verständnis der Welt, schreibt Galileo: „Ich glaube nicht, dass etwas anderes als Dimensionen erforderlich ist, um in uns Geschmäcker, Gerüche und Geräusche von äußeren Körpern zu wecken , Formen, Menge und ihre schnelle oder langsame Bewegung; Ich glaube, wenn Ohren, Zungen und Nasen weggenommen würden, würden Formen, Mengen und Bewegungen erhalten bleiben und Gerüche, Geräusche und Geschmäcker würden verschwinden. “[Galileo, G. Der Prüfer in Drake, S. Entdeckungen und Meinungen von Galileo Knopf Doubleday Publishing Group, New York, NY (1957)].

Die moderne Wissenschaft aus dem 17. Jahrhundert beschreibt materielle Objekte, die sich radikal von unserer üblichen Sinneswahrnehmung unterscheiden. Galileo sagt, dass die Welt „Körper“ mit Eigenschaften wie Größe, Form und Bewegung enthält, unabhängig davon, ob jemand sie spürt oder nicht. Durch die Messung und Beschreibung der Dinge anhand dieser „grundlegenden“ Eigenschaften verspricht die Wissenschaft, uns Wissen über die objektive Welt zu vermitteln, unabhängig von der menschlichen Wahrnehmung, die sie verzerrt. Die Wissenschaft kann erklären, wie Moleküle, die von Salbei in die Luft abgegeben werden, meine Nase stimulieren können oder wie ihre Blütenblätter Licht reflektieren und mein Auge blau-violett erscheinen lassen können. Aber Geruch und Farbe - ihre bewusste Sinneswahrnehmung - nehmen an dieser Erklärung nicht teil.

Heute wird das Farbproblem als

ontologisch betrachtet - das heißt, es versteht, was tatsächlich im Universum existiert. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es üblich zu sagen, dass die einzigen Eigenschaften von Objekten, die unbestreitbar existieren, die von der Physik beschriebenen sind. Für Galileo waren dies Größen, Formen, Mengen und Bewegungen; Für die heutigen Physiker gibt es weniger greifbare Eigenschaften wie eine elektrische Ladung. Dies schließt von der fundamentalen Ontologie jegliche qualitativen Eigenschaften wie Farbe aus, die uns nur dank unserer Sinne bekannt sind. Aber wenn Farben ausgeschlossen sind, was ist dann mit ihren offensichtlichen Erscheinungsformen als Eigenschaften von Alltagsgegenständen? Entweder sagen wir, dass unsere Gefühle uns täuschen und uns zwingen zu glauben, dass äußere Objekte farbig sind, obwohl es tatsächlich keine Farben gibt, oder wir versuchen, eine Art Wertschätzung für Farben zu finden, die mit der wissenschaftlichen Ontologie vereinbar ist, und sie mit materiellen Objekten gleichzusetzen.

Die von Galileo beschriebene Ansicht wurde als

Subjektivismus oder

Antirealismus bekannt . Das Problem ist, dass die Wahrnehmung von Farbe uns eine falsche Sicht auf die Welt gibt und dass Menschen Opfer einer systematisch manifestierten Illusion werden und externe Objekte als farbig wahrnehmen. 1988 wandte sich der Philosoph K. L. Hardin in seinem wegweisenden Werk „

Farbe für Philosophen “ erneut Galileos Aussehen zu [Hardin, CL Farbe für Philosophen: Entflechten der Rainbow Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis, IN (1988)]. Er stützte seine Behauptungen auf die von den Psychologen Leo Herwich und Dorothea Jameson vorgebrachte „Theorie des Wettbewerbsprozesses“ und erklärte das Auftreten von Farben durch die Kodierung von Farbsignalen von der Netzhaut durch das Gehirn. Hardin argumentierte, dass die am besten geeignete Farbbeschreibung neurologisch sein sollte. Mit anderen Worten, farbige Objekte existieren in der physischen Realität nicht außerhalb des Bewusstseins, sondern sind nur eine künstliche Struktur, die vom Gehirn erzeugt wird.

Andere Philosophen haben die Herausforderung angenommen, den Platz dieser mysteriösen Farbeigenschaften in der materiellen Welt zu finden. Farbrealismus gibt es in vielen Formen. Ein Vorschlag besteht darin, Farbe als eine Art physikalische Eigenschaft eines Objekts zu definieren, beispielsweise als „spektrale Oberflächenreflexion“ (die Veranlagung von Oberflächen ist vorzuziehen, um Licht unterschiedlicher Wellenlängen zu absorbieren und zu reflektieren). Dies ist der ernsthafteste Versuch, die allgemein akzeptierte Vorstellung aufrechtzuerhalten, dass Farben zu alltäglichen Dingen auf der Welt gehören - zum Beispiel ist der Himmel einfach blau. Die Hauptschwierigkeit bei dieser Annahme besteht darin, sie mit unserem Wissen über die subjektive Farbwahrnehmung zu vergleichen, beispielsweise mit der Variabilität der wahrgenommenen Farbe beim Ändern des Betrachters oder des Kontexts.

Auf diesem Foto der Blue Mountains in der Nähe von Sydney, Australien, sehen die Hügel in der Ferne blauer aus und ihre Farbe wird weniger gesättigt. Psychologen bezeichnen diese Farbe als Signal der Entfernung und berichten von einer sichtbaren Veränderung der Größe der Hügel. Aus der Sicht des Autors des Artikels zeigt die Fotografie, wie Wahrnehmung die Farbe beeinflusst: "Wir nehmen die Entfernung zu den Hügeln durch das Blau wahr."

Farbduplizität

Das Problem bei diesen Vorschlägen von Realismus und Antirealismus ist, dass sich beide nur auf die objektiven oder subjektiven Aspekte der Farbe konzentrieren. Eine alternative Position kann als „Relationalismus“ bezeichnet werden. Farben werden jedoch je nach Betrachter als reale Eigenschaften von Objekten analysiert. Dieser Ansatz macht sich in der Wissenschaft des 17. Jahrhunderts bemerkbar (insbesondere in

John Lockes Aufsatz "

Erfahrung mit menschlicher Intelligenz ") und spiegelt sich in der Vorstellung wider, dass Farben die Veranlagung von Objekten sind, auf bestimmte Weise darzustellen. Interessanterweise stimmt diese relationalistische Annahme mit einigen aktuellen wissenschaftlichen Vorstellungen zur Farbwahrnehmung überein. Die Visiologen Rainer Mausfeld, Reinard Niederi und C. Dieter Heyer schrieben: „Das Konzept des Farbsehens einer Person umfasst sowohl die subjektive Komponente, die mit dem Phänomen der Wahrnehmung verbunden ist, als auch das Ziel. Es scheint uns, dass dieser subtile Konflikt ein notwendiger Bestandteil der Farbwahrnehmungsforschung ist. “[Mausfeld, RJ, Niederée, RM & Heyer, KD Über mögliche Wahrnehmungswelten und wie sie ihre Umgebung formen. Behavioral and Brain Sciences 15, 47–48 (1992)].

Und ein Stück weiter in derselben Arbeit nennen sie diese Eigenschaft die „Duplizität“ der Farbe: Farbe zeigt uns die Welt der Objekte an und zieht uns gleichzeitig in das Studium des Themas Wahrnehmung ein. Dies ist ein häufiger Trend in wissenschaftlichen Arbeiten zum Farbsehen, und diese Duplizität von Farben schien mir immer furchtbar attraktiv.

In dem einflussreichen Lehrbuch des Psychologen und Wahrnehmungswissenschaftlers Stephen Palmer steht geschrieben, dass Farbe weder auf die visuelle Wahrnehmung noch auf die Eigenschaften von Objekten oder Licht reduziert werden kann. Palmer schreibt stattdessen, dass „Farbe am besten als Ergebnis der komplexen Wechselwirkung des physischen Lichts in der Umwelt und unseres visuellen Nervensystems verstanden wird“ [Palmer, SE Vision Science: Photonen zur Phänomenologie MIT Press (1999)].

Tatsächlich glaube ich, dass Farbe keine Eigenschaft des Geistes (visuelle Wahrnehmung), der Objekte oder des Lichts ist, sondern dass ein Wahrnehmungsprozess eine Interaktion ist, an der alle drei dieser Konzepte beteiligt sind. Nach dieser Theorie, die ich als „Farbadverbial“ bezeichne, sind Farben keine Eigenschaft der Dinge, wie es zunächst scheint. Nein, Farben sind, wie externe Reize auf bestimmte Individuen wirken und gleichzeitig, wie Individuen bestimmte Reize wahrnehmen. "Adverbialität" entsteht, weil Farben als eine Eigenschaft von Prozessen betrachtet werden, nicht von Dingen. Anstatt die Namen von Blumen als Adjektive (Beschreibung von Objekten) zu bezeichnen, sollten wir sie daher als Adverbien (Beschreibung von Handlungen) behandeln. Ich esse schnell, ich gehe anmutig und an einem guten Tag sehe ich, dass der Himmel blau ist!

Physiker beschreiben die blaue Farbe des Himmels oft durch

Rayleigh-Streuung , die Tatsache, dass kurze Wellenlängen des sichtbaren Lichts mehr von der Erdatmosphäre gestreut werden als lange. Daher kommt gestreutes blaues Licht aus allen Teilen des Himmels zu uns, wenn die Sonne hoch steht und keine Wolken am Himmel sind. Aber wir dürfen nicht versucht sein zu sagen, dass das Blau des Himmels einfach eine Eigenschaft der Lichtstreuung ist. Es gibt kein Blau, bis das Licht mit den wahrnehmenden Subjekten interagiert, die Photorezeptoren haben, die unterschiedlich auf kurze und lange Wellenlängen reagieren.

Daher ist es genauer zu sagen, dass der Himmel nicht blau ist, aber wir sehen ihn blau.

Außerhalb unserer Köpfe

Für den „Adrechionisten“ gibt es weder die Farbe von Objekten noch die Farbe im Kopf. Farbe ist ein Wahrnehmungsprozess. Da Farbe weder auf Physik noch auf Psychologie reduziert werden kann, bleibt uns ein blauer Himmel, der weder intern noch extern ist, sondern etwas zwischen diesen Konzepten.

Diese Idee beeinflusst das Verständnis der bewussten Wahrnehmung. Wir sind es gewohnt, uns bewusste Wahrnehmung als eine Folge von Tönen und Bildern vorzustellen, die auf unserer internen Filmleinwand vor uns vorbeiziehen. Von diesem Konzept will der Philosoph

Alva Noe abweichen. In ihrem 2009 erschienenen Buch Out of Our Heads stellt Noe fest, dass das Bewusstsein nicht auf das Gehirn beschränkt ist, sondern irgendwo „zwischen“ dem Geist und der physischen Umgebung, und dass das Bewusstsein in Bezug auf Handlungen untersucht werden muss [Noë, A. Aus unseren Köpfen Hill und Wang, New Haven, CT (2009)]. Diese Ideen sind an sich rätselhaft. Wenn wir jedoch ein Beispiel für visuelle Wahrnehmung nehmen, dann ist „Farbadverbialität“ ein Weg, um das Bewusstsein zu verstehen, das sich „außerhalb des Kopfes“ befindet. Laut Adverb entsteht die Farbwahrnehmung aus unserer Interaktion mit der Welt und würde ohne Kontakt mit der Umwelt nicht existieren. Unser inneres geistiges Leben hängt vom äußeren Kontext ab.

Mazviita Hirimuta - Assistenzprofessorin für Geschichte und Wissenschaftstheorie an der Universität von Pittsburgh, Autorin von Out of Colour