Spezialisten der American Johns Hopkins University haben

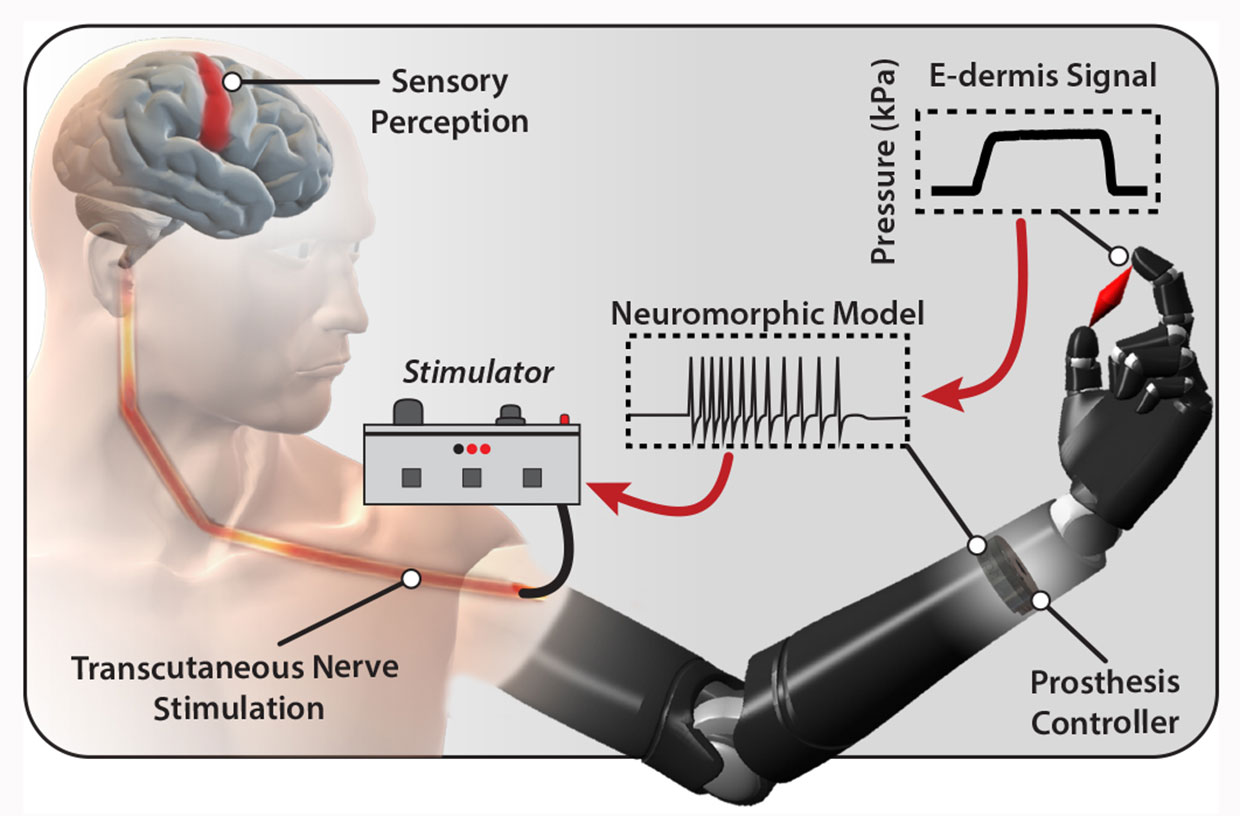

eine spezielle Beschichtung für bionische Prothesen entwickelt. Diese Beschichtung wird als "elektrische Haut" (E-Dermis) bezeichnet. Es reagiert wie echte Haut aktiv auf äußere Faktoren. Wenn physischer Druck auf die Beschichtung ausgeübt wird, sendet die „Haut“ ein Schmerzsignal zunächst an die Ulnar- und Mediannerven und dann an den somatosensorischen Kortex.

Wie Sie bereits verstehen können, ist die Prothese selbst mit dem Rest der Extremität verbunden, insbesondere mit dem Nervensystem. Dank dessen kann die Prothese Schmerzempfindungen bilden, auf die eine Person reagiert. Es ist klar, dass all dies nicht konzipiert wurde, um eine Person Schmerzen fühlen zu lassen, sondern mit dem Ziel, dass der Prothesenträger auf Situationen reagieren kann, die für künstliche Gliedmaßen möglicherweise gefährlich sind. Die Ergebnisse der Studie werden in der Publikation Science Robotics veröffentlicht.

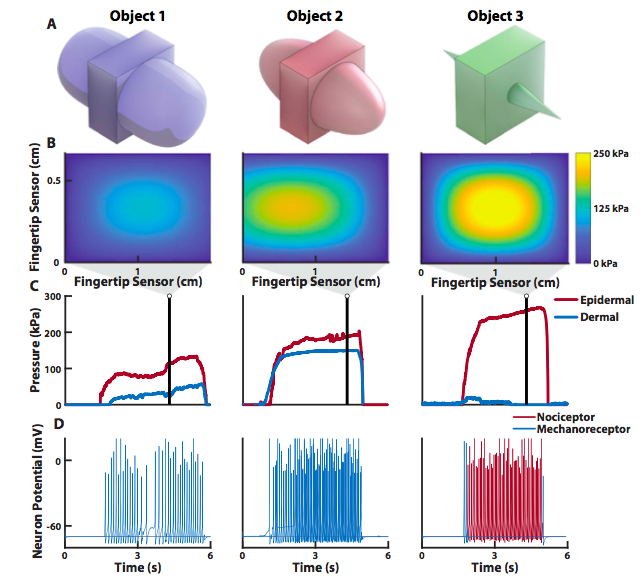

In einer normalen Situation sind die sogenannten Nozizeptoren für die Bildung und Übertragung eines Signals verantwortlich, wodurch eine Person letztendlich Schmerzen verspürt. Sie werden manchmal Schmerzrezeptoren genannt. Sie befinden sich in der äußeren Hautschicht. Wenn ein externer Faktor (chemisch, thermisch oder mechanisch) auftritt, wird das Rezept aktiviert und erzeugt ein Signal, das an das Rückenmark und dann an das Gehirn übertragen wird. Der Signalweg ist ziemlich lang und verläuft sofort durch drei Arten von Nervenfasern: Aβ-, Aδ- und C. Der erste Rezeptortyp ist dafür verantwortlich, dass eine Person so schnell wie möglich auf die Gefahr reagiert. Fast sofort erscheint ein Schmerzsignal, das eine Reflexreaktion auslöst und beispielsweise eine Person mit der Hand von einer heißen Pfanne wegzieht.

Interessanterweise können die Rezeptoren das Signal "Gefahr" von der üblichen Warnung unterscheiden. Wenn dies nicht der Fall wäre, würde der menschliche Körper genauso auf einen Messerschnitt oder Druck reagieren, der von einer Kante eines Holzlineals ausgeübt wird. Aber im ersten Fall reagieren wir scharf, im zweiten - wir können im Allgemeinen nicht auf einen externen Reiz achten.

Im Allgemeinen sind Schmerzen gut für Mensch und Tier, da sie deutlich machen, dass etwas schief geht, Gefahren vermeiden oder zumindest versuchen, dies zu tun. Wissenschaftler und Entwickler von bionischen Prothesen haben lange nach einer Möglichkeit gesucht, zu lernen, wie man in verschiedenen Teilen künstlicher Gliedmaßen einen Tastsinn und Schmerz empfindet. Dies vermeidet insbesondere die Zerstörung der Prothese bei übermäßiger Belastung.

Es scheint, dass genau die Spezialisten der Johns Hopkins University School of Medicine in diese Richtung am weitesten

fortgeschritten sind . Der Teamleiter ist Luke Osborne. Ein 29-jähriger Mann mit beiden amputierten Armen war Freiwilliger für den „Schmerztest“. Die Wissenschaftler verwendeten die Überreste von Nervenenden zur kutanen

Elektromyostimulation der Ulnar- und Mediannerven. Die Erfahrung war ein Erfolg, da es den Spezialisten gelang, bestimmte Schmerzempfindungen im Körper des Freiwilligen zu entwickeln.

Er selbst spricht davon als Kribbeln an Stellen, an denen früher Finger waren (ich erinnere mich, dass beide Hände amputiert wurden). Wie sich herausstellte, hing die Intensität der Empfindung von solchen Eigenschaften des Impulses wie der Länge und Frequenz ab. Das effektivste und schmerzhafteste Signal war mit einer Frequenz von 10 bis 20 Hertz. Um die Ergebnisse der Studie zu verifizieren, ließen sich die Wissenschaftler nicht nur von den Worten eines Mannes leiten, sondern überprüften auch die Reaktion seines Körpers mit Hilfe eines Elektroenzephalographen.

Die Beschichtung ist nicht einheitlich, sondern besteht aus mehreren Gewebeschichten, Gummi, einer leitenden Schicht und einer Schicht, die auf Druckänderungen reagiert. Diese Beschichtung wurde nicht auf die gesamte Prothese aufgetragen, sondern nur auf die „Finger“, den Index und den Daumen. Wie sich herausstellte, erreicht das Signal bei einem Druck einer bestimmten Stärke eine Schwelle, die der menschliche Körper bereits wahrnimmt (ungefähr 250 Kilopascal).

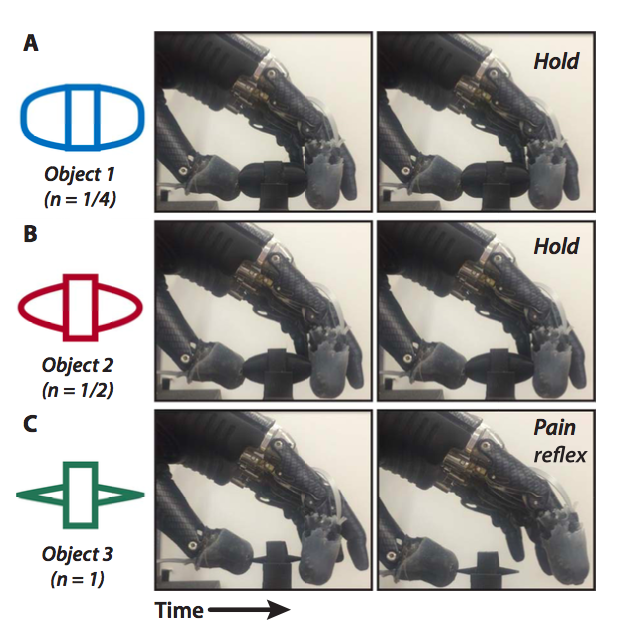

Der maximale Druck pro Flächeneinheit wurde von scharfen Gegenständen ausgeübt. Bei einer starken Kompression eines solchen Objekts verspürte der Freiwillige Schmerzen, und die "Bürste", dh die Prothese, öffnete sich automatisch. Wenn der „Pinsel“ Gegenstände mit abgerundeten Kanten zusammendrückte, verspürte der Freiwillige keine Schmerzen.

Bisher reagiert Kunstleder nur auf einen mechanischen Faktor, aber in naher Zukunft hoffen Experten, fortschrittlichere Systeme zu entwickeln, die die chemischen und thermischen Auswirkungen spüren können. Soweit man beurteilen kann, ist die Zukunft nahe.