Drei Monate vor der Verabschiedung des Pariser Klimaabkommens überwachten die Vereinten Nationen die Verabschiedung eines weiteren einstimmigen Abkommens - der Agenda 2030 [94], die hauptsächlich aus 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung und 169 Festlegung von Zielen besteht. Abbildung 1.12 enthält Piktogramme dieser 17 Ziele.

Abbildung 1.12: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 Die Ziele Nr. 1-11 können als sozioökonomisch angesehen werden. Ziel 12 betrifft verantwortungsvollen (nachhaltigen) Verbrauch und Produktion. Die Ziele 13-15 beziehen sich auf die Umwelt. Ziel Nr. 16 betrifft Frieden, Gerechtigkeit und öffentliche Institutionen. Ziel Nummer 17 betrifft die Partnerschaft in diesem Prozess.

Abbildung 1.12: 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung bis 2030 Die Ziele Nr. 1-11 können als sozioökonomisch angesehen werden. Ziel 12 betrifft verantwortungsvollen (nachhaltigen) Verbrauch und Produktion. Die Ziele 13-15 beziehen sich auf die Umwelt. Ziel Nr. 16 betrifft Frieden, Gerechtigkeit und öffentliche Institutionen. Ziel Nummer 17 betrifft die Partnerschaft in diesem Prozess.Die Erklärung, die den Zielen beigefügt ist, enthält die folgende Aussage in ihrer Vision: „... wir stellen uns eine Welt vor, in der die Entwicklung und Anwendung von Technologie klimasensitiv, biologisch vielfältig und nachhaltig ist. Eine Welt, in der die Menschheit im Einklang mit der Natur lebt und in der Wildtiere und andere Lebewesen geschützt sind. “ [95]

Während der Club of Rome diese „sehr ehrgeizige und transformative Vision“ voll und ganz unterstützt, müssen die Integrität der Ziele und die Modalitäten, mit denen diese Ziele erreicht werden, überprüft werden. Und hier ist die wahre Bedeutung des Zitats. Die Bedeutung bezieht sich zweifellos auf die drei umweltbezogenen Ziele und besagt Folgendes: über dringende Maßnahmen, die im Kampf gegen den Klimawandel erforderlich sind (Ziel 13); die Bedeutung der Erhaltung und nachhaltigen Nutzung von Ozeanen, Meeren und Meeresressourcen für eine nachhaltige Entwicklung (Ziel Nr. 14); zum Schutz, zur Wiederherstellung und zur Förderung der nachhaltigen Nutzung terrestrischer Ökosysteme, zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung, zur Bekämpfung der Wüstenbildung, zur Eindämmung und Umkehrung der Bodendegradation und zur Eindämmung des Verlusts der biologischen Vielfalt (Ziel Nr. 15).

Nirgendwo in der Agenda 2030 wird jedoch bestätigt, dass der Erfolg bei der Erreichung der elf sozialen und wirtschaftlichen Ziele (Nr. 1-11) bei Anwendung traditioneller Wachstumspolitik es fast unmöglich machen wird, die globale Erwärmung zu verlangsamen, die Fischerei in den Ozeanen einzustellen oder die Bodendegradation zu stoppen. ganz zu schweigen von der Beendigung des Verlusts der biologischen Vielfalt. Mit anderen Worten, unter der Annahme, dass wesentliche Änderungen in den Wegen zur Erreichung des Wirtschaftswachstums nicht definiert und vorgenommen werden, wird die Menschheit mit erheblichen Kompromissen zwischen sozioökonomischen Zielen und umweltbezogenen Zielen konfrontiert sein.

Basierend auf dem Schicksal ähnlicher Ziele, die in der Agenda 21 [96] erwähnt werden, werden sozioökonomische Defizite durch eine Beschleunigung von Wachstum und Handel behoben, was zu einer wellenartigen Erosion der Umwelt führt, sei es des Klimas, der Ozeane oder der terrestrischen Systeme. Und trotz der sozioökonomischen Fortschritte, die diese Taktik in den letzten 25 Jahren gemacht hat, kann sie nicht als ausreichend angesehen werden - eindeutig nicht das, was sie wirklich ist. Um dies zu erreichen, ist eine radikal neue Synthese erforderlich.

Bei einer solchen Synthese sollte berücksichtigt werden, dass für Entwicklungsländer der Konflikt zwischen sozialen Zielen und umweltbezogenen Zielen häufig gedämpft wird. Die Entwicklungsländer beziehen sich oft auf den mächtigen Slogan der verstorbenen indischen Premierministerin Indira Gandhi, den sie während des ersten UN-Umweltschutzgipfels 1972 in Stockholm aussprach. Ihr Motto lautete: "Armut ist die größte Verschmutzungsquelle." Zu dieser Zeit enthielt diese Aussage den größten Teil der Wahrheit. Umweltbedingte Schwierigkeiten wurden hauptsächlich durch lokale Probleme aufgrund von Umweltverschmutzung verringert. In einer solchen Situation bestand die offensichtliche Lösung darin, die Umweltverschmutzung zu kontrollieren, was etwas Geld kostete, das sich nur die Reichen leisten konnten.

Das Problem ist, dass heutzutage der genauere Slogan lautet: "Reichtum ist die größte Verschmutzungsquelle." Dies liegt an der Tatsache, dass die Freisetzung von Treibhausgasen, der Verbrauch von Ressourcen und die Ausbeutung von Land, die die Qualität von Böden und biologisch reichen Lebensräumen beeinträchtigen, Satelliten des Wohlstands sind. Diese Realität wird in einem kürzlich veröffentlichten Bericht von Chansel und Picketti [97] deutlich, in dem die globale Ungleichmäßigkeit der Kohlenstoffemissionen im Zeitraum 1998-2013 nachgezeichnet wird. Die Autoren stellen fest, dass die 3 Millionen reichsten Amerikaner (die ersten 1%) im Durchschnitt für CO2-Emissionen von erstaunlichen 318 Tonnen pro Kopf und Jahr verantwortlich sind, während der Durchschnittswert pro Person auf der Welt etwa 6 Tonnen beträgt! Es stellt sich heraus, dass ein reicher Mensch mehr als 50-mal mehr Umweltverschmutzung und Verbrauch verursacht als ein durchschnittlicher Einwohner, geschweige denn die ärmsten Menschen auf dem Planeten.

Es wird oft zitiert, dass es sinnlos ist, den auffälligen Lebensstil der Reichen zu betrachten - weil ihre Zahl gering ist. Die von Picketti bereitgestellten Daten zeichnen jedoch ein anderes Bild. Tatsache ist, dass 1% der reichsten Amerikaner für etwa 2,5% (!) Der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Wenn wir 10% der reichsten Familien der Welt betrachten, beträgt ihr Beitrag zu den Treibhausgasemissionen bereits 45% des globalen Niveaus. Es lohnt sich also zunächst, die Gewohnheiten der Reichen und nicht der Armen zu ändern.

Dies bedeutet, dass die Entwicklungsländer zu Recht behaupten, dass die Hauptlast des Kurswechsels bei den reichen Ländern liegen muss. Es liegt auf der Hand, dass die Entwicklungsländer ihre Prioritäten als Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung in sozioökonomischer Richtung sehen, wie Armutsbekämpfung (Ziel Nr. 1), Ernährungssicherheit (Ziel Nr. 2), Gesundheitsversorgung (Ziel Nr. 3) und Bildung (Ziel Nr. 4). und Beschäftigung für alle (Ziel Nr. 8). Letztendlich sind diese Ziele für jeden Menschen auf dem Planeten von Bedeutung - 7,6 Milliarden heute, 9 Milliarden in weniger als 20 Jahren und möglicherweise 11,2 Milliarden bis zum Ende dieses Jahrhunderts. [98] Diese erschreckende Zahl zeigt, dass die Welt nicht bereit oder in der Lage ist, ihre demografischen Gewohnheiten zu ändern (siehe Kapitel 1.7).

Während „Wohlstand die größte Verschmutzungsquelle ist“, werden die zwischen den sozialen und wirtschaftlichen Zielen und den Umweltzielen genannten Kompromisse überwiegen und die Erfolge im sozioökonomischen Bereich radikal überschatten und untergraben. Andererseits sollte jeder der Erklärung der Vereinten Nationen zustimmen, dass „17 Ziele für nachhaltige Entwicklung universelle Ziele sind, an denen die ganze Welt, gleichermaßen entwickelte Länder und Entwicklungsländer beteiligt sein sollten. Diese Ziele sind ganzheitlich und unteilbar und stellen ein Gleichgewicht zwischen den drei Dimensionen einer nachhaltigen Entwicklung her. “ [99]

Jüngste Studien bestätigen vielleicht, dass die Kompromisse zwischen den Zielen in sozioökonomischer Richtung und den Zielen in Bezug auf die Umwelt wirklich groß sind. Eine Studie von Arjen Houkstroy [100] zum Wasserverbrauch stellt fest, dass das Erreichen der Ernährungssicherheit (Ziel 2) leicht zu Konflikten mit genügend Wasser für alle führen kann (Ziel 6); Auswirkungen auf die biologische Vielfalt (Ziel Nr. 15), obwohl noch nicht erklärt, sind sie stark und fast immer negativ. Die International Resource Group hat eine vorläufige Bewertung der Zusammenhänge und Kompromisse zwischen den verschiedenen Zielen für nachhaltige Entwicklung [101] durchgeführt und festgestellt, dass die meisten Ziele, die sich auf das Wohlbefinden auswirken (11 der 17 Ziele), „auf einem vernünftigen Umgang mit natürlichen Ressourcen beruhen“. Dies ist eine sehr diplomatische Art zu sagen, dass es einfach unmöglich ist, sozioökonomische Ziele zu erreichen und gleichzeitig die unangemessene Nutzung natürlicher Ressourcen zu verhindern. Gleichzeitig fanden Michael Obersteiner und Kollegen [102] zahlreiche Kompromisse zwischen dem Kurs zur Senkung der Lebensmittelkosten und dem Ziel, die Ziele 13, 14 und 15 zu fördern.

Natürlich wäre es unehrlich und einseitig, die sozioökonomischen Ziele zu kritisieren (unter Verwendung von Formulierungen, die hauptsächlich Entwicklungsländer angreifen) und nicht auf den übermäßigen Konsum der reichen Vertreter der Erde zu achten und ihn nicht zu kritisieren. Selbst wenn in den Entwicklungsländern Umweltzerstörungen auftreten, geschieht dies häufig aufgrund der Ernte oder Produktion von Waren für den endgültigen Export zugunsten der Reichen. Die Industrieländer lagern den größten Teil der Umweltschäden aus, die sich aus den Verbrauchergewohnheiten ergeben: Beispielsweise stammen etwa 30% aller Bedrohungen für Tierarten aus dem internationalen Handel. [103] Der Club of Rome hat immer auf den Grundsätzen des fairen und fairen Handels bestanden. Dies bedeutet, dass wir bei der Betrachtung der Kompromisse zwischen wirtschaftlichen und ökologischen Zielen ständig nach Lösungen suchen sollten, die Gerechtigkeit zwischen Nord und Süd implizieren.

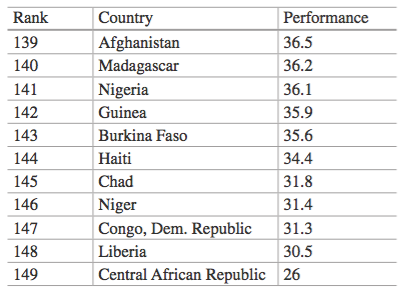

In ihrer jüngsten Studie bieten Jeffrey Sachs und Kollegen [104] einige quantitative Schätzungen der Leistung sowie Herausforderungen bei der Erreichung der derzeit verfügbaren Ziele für nachhaltige Entwicklung an. Unter Verwendung der verfügbaren Indikatoren, die von der Weltbank und anderen Organisationen bereitgestellt wurden, wurden die Länder für jedes Ziel bewertet und gemäß der Gesamtleistungsquote aller 17 Ziele eingestuft. Abbildung 1.13 zeigt die ersten 10 und einige der größten Länder.

Abbildung 1.13: Länder, die gemäß der aktuellen Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung eingestuft wurden (zusammengesetzter Index; 100 - maximale Punktzahl). Die ersten 10 Länder befinden sich in Europa (sowie in Island). Die USA liegen aufgrund der hohen Volatilität und des übermäßigen Ressourcenverbrauchs weit zurück. Die Positionen der Entwicklungsländer sind aufgrund der hohen Armut, des Hungers, des Analphabetismus und der niedrigen Beschäftigungsquoten nach wie vor schwach (Quelle: www.bertelsmann-stiftung.de/de/topics/aktuelle-meldungen/2016/juli/countriesneed-to-act-urgently) -Um die-nicht-nachhaltigen-Entwicklungsziele zu erreichen ).

Abbildung 1.13: Länder, die gemäß der aktuellen Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung eingestuft wurden (zusammengesetzter Index; 100 - maximale Punktzahl). Die ersten 10 Länder befinden sich in Europa (sowie in Island). Die USA liegen aufgrund der hohen Volatilität und des übermäßigen Ressourcenverbrauchs weit zurück. Die Positionen der Entwicklungsländer sind aufgrund der hohen Armut, des Hungers, des Analphabetismus und der niedrigen Beschäftigungsquoten nach wie vor schwach (Quelle: www.bertelsmann-stiftung.de/de/topics/aktuelle-meldungen/2016/juli/countriesneed-to-act-urgently) -Um die-nicht-nachhaltigen-Entwicklungsziele zu erreichen ).Es fällt auf, dass die ersten 10 Positionen von den wohlhabenden Ländern Europas besetzt werden und die letzten 10 Positionen mit der niedrigsten Bewertung (siehe Tabelle unten) die ärmsten Länder sind, hauptsächlich aus Afrika. Das Ranking dieser letzten 10 Länder ist wie folgt.

Auf den ersten Blick sollten diese Zahlen nicht überraschen. Die Agenda 2030 impliziert eine gezielte Aufwertung der armen Länder. Bei einer erneuten Überprüfung der Studie ist jedoch folgende Tatsache besorgniserregend: Die hohe Erfüllung der Ziele für nachhaltige Entwicklung korreliert stark mit dem traditionellen Entwicklungspfad, der auf Wachstum basiert, einschließlich der Übernutzung natürlicher Ressourcen, was sich im ökologischen Fußabdruck pro Kopf widerspiegelt.

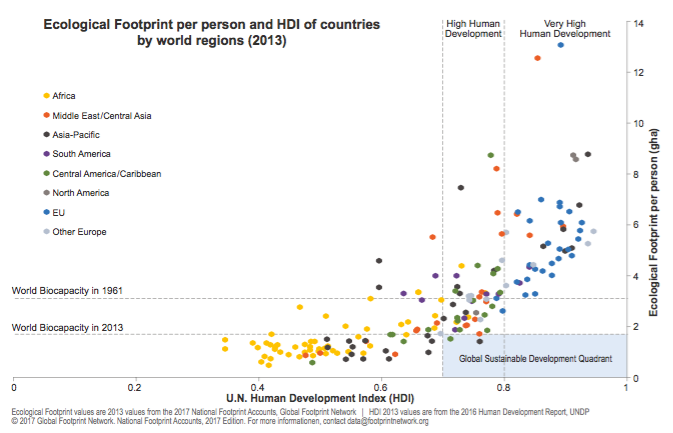

Der ökologische Fußabdruck eines Landes, der jährlich vom Globalen Netzwerk für die Untersuchung menschlicher Auswirkungen bewertet und aktualisiert wird, wird an der Fläche gemessen, die erforderlich ist, um die Bevölkerung des Landes mit Waren und Dienstleistungen zu versorgen. Es überrascht nicht, dass Länder mit hohen sozioökonomischen Indikatoren und Wohlstand normalerweise höher abschneiden.

Abbildung 1.14 spiegelt den ökologischen Fußabdruck pro Kopf der an den Zielen für nachhaltige Entwicklung beteiligten Länder (vertikale Achse) wider und ist eine Funktion des durchschnittlichen Index für die menschliche Entwicklung - HDI (horizontale Achse) der Bevölkerung der jeweiligen Länder.

Abbildung 1.14: Ein Diagramm der Nachhaltigkeit aus dem globalen Netzwerk zur Untersuchung menschlicher Auswirkungen. Auf einer vertikalen Skala - der ökologische Fußabdruck pro Kopf (Hektar pro Person), auf einer horizontalen Skala - der Human Development Index (HDI). Arme Länder (links) haben einen unglücklich niedrigen HDI, während reiche Länder einen unglücklich hohen Fußabdruck haben und den „Quadranten für nachhaltige Entwicklung“ praktisch leer lassen. Die oberste Zeile mit Punkten zeigt das Niveau der weltweiten Biokapazität pro Kopf im Jahr 1961, als die Bevölkerung 3,1 Milliarden betrug (Quelle: 2017 Global Footprint Network. National Footprint Accounts, Ausgabe 2017; data.footprintnetwork.org).

Abbildung 1.14: Ein Diagramm der Nachhaltigkeit aus dem globalen Netzwerk zur Untersuchung menschlicher Auswirkungen. Auf einer vertikalen Skala - der ökologische Fußabdruck pro Kopf (Hektar pro Person), auf einer horizontalen Skala - der Human Development Index (HDI). Arme Länder (links) haben einen unglücklich niedrigen HDI, während reiche Länder einen unglücklich hohen Fußabdruck haben und den „Quadranten für nachhaltige Entwicklung“ praktisch leer lassen. Die oberste Zeile mit Punkten zeigt das Niveau der weltweiten Biokapazität pro Kopf im Jahr 1961, als die Bevölkerung 3,1 Milliarden betrug (Quelle: 2017 Global Footprint Network. National Footprint Accounts, Ausgabe 2017; data.footprintnetwork.org).Der HDI ist ein zusammengesetzter Indikator, der Bildung, Gesundheitsversorgung und Pro-Kopf-Einkommen umfasst und zur Messung des Wohlbefindens von Menschen in verschiedenen Ländern verwendet wird. In der unteren rechten Ecke der Abbildung befindet sich der „Quadrant der nachhaltigen Entwicklung“, der einem HDI über 0,8 und einem ökologischen Fußabdruck pro Kopf unter 1,8 Hektar entspricht.

Die alarmierende Tatsache ist, dass dieses Rechteck der nachhaltigen Entwicklung fast leer ist: Das heißt, es gibt kein Land, das ein hohes sozioökonomisches Niveau (HDI über 0,8) aufweist und gleichzeitig eine nachhaltige Bewertung auf der Skala des ökologischen Fußabdrucks (unten) erreicht 1,8 Hektar). Wenn Sie projizieren, was zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung gesagt wurde, lautet die Bedeutung wie folgt: Es gibt kein einziges Land mit einem hohen Indikator für alle drei „Grundlagen“ (Wirtschaft, Soziales und Umwelt).

Sachs und Kollegen entdeckten ein verstecktes Paradoxon: Wenn alle Länder 11 oder 12 sozioökonomische Ziele erreichen würden, wäre zu erwarten, dass der durchschnittliche Fußabdruck 4 bis 10 Hektar pro Person erreichen würde. Für eine Bevölkerung von 7,6 Milliarden Menschen würde dies bedeuten, dass wir zwei bis fünf Planeten von der Größe der Erde brauchen!

Wenn Sie sich ein anderes beeindruckendes Diagramm ansehen, können Sie anhand des ökologischen Fußabdrucks den „Tag der Überschreitung des Grenzwerts“ bewerten, d. H. der Tag, nach dem die Welt beginnt, Ressourcen zu verbrauchen, die im weiteren Verlauf dieses Jahres nicht wieder aufgefüllt werden können. Während 1970 dieser Tag Ende Dezember war, wurde er 2017 bereits auf den 2. August verschoben. und es wird erwartet, dass dies bis 2030 spätestens im Juni geschehen wird (Abbildung 1.15).

Abbildung 1.15: „Limit Day überschreiten “ wird im Kalender nach oben verschoben (Quelle: www.overshootday.org )

Abbildung 1.15: „Limit Day überschreiten “ wird im Kalender nach oben verschoben (Quelle: www.overshootday.org )Sachs und Kollegen stellen fest, dass selbst führende Länder bei der Erreichung der Ziele keineswegs als umweltverträglich gelten.

Aus einer Diskussion über die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung lässt sich daher der Schluss ziehen, dass es sich die Welt höchstwahrscheinlich nicht leisten kann, diese 17 Ziele separat zu verfolgen. Eine kohärente Politik wird erforderlich sein, um die Ziele in sozioökonomischer Richtung und die Ziele im Bereich der Umwelt insgesamt auszuarbeiten. Dies wird die Welt jedoch dazu veranlassen, die seit Jahrzehnten angewandten technologischen, wirtschaftlichen und politischen Ansätze für ihre Entwicklung radikal umzustrukturieren. [105]

Fortsetzung folgt...Wenn Sie interessiert sind, lade ich Sie ein, sich dem "Flash Mob" anzuschließen, um den 220-seitigen Bericht zu übersetzen. Schreiben Sie in einer persönlichen oder E-Mail magisterludi2016@yandex.ruWeitere Übersetzungen des Berichts des Club of Rome 2018

VorwortKapitel 1.1.1

"Verschiedene Arten von Krisen und ein Gefühl der Hilflosigkeit"Kapitel 1.1.2:

"Finanzierung"Kapitel 1.1.3:

"Leere Welt gegen vollen Frieden"Kapitel 1.5:

"Climate Challenge"Kapitel 1.6:

"Technologische Platzhalter"Kapitel 1.11:

Disruptive Technologie und die digitale RevolutionKapitel 1.12:

"Von einer leeren Welt zu einer vollständigen Welt"Kapitel 2.6:

"Philosophische Fehler der Marktlehre"Kapitel 2.10:

"Vielleicht brauchen wir eine neue Ära der Aufklärung"Kapitel 3.1:

"Regenerative Wirtschaft"Kapitel 3.2:

"Entwicklungsalternativen"Kapitel 3.3:

"Blaue Wirtschaft"Kapitel 3.4:

"Dezentrale Energie"Kapitel 3.5:

"Einige landwirtschaftliche Erfolgsgeschichten"Kapitel 3.6:

Regenerativer Urbanismus: EcopolisKapitel 3.7:

"Klima: gute Nachrichten, aber große Probleme"Kapitel 3.8:

"Closed-Loop-Ökonomie erfordert eine andere Logik"Kapitel 3.9:

Fünffache RessourcenleistungKapitel 3.10:

"Steuer auf Bits"Kapitel 3.11:

"Reformen des Finanzsektors"Kapitel 3.12:

"Reformen des Wirtschaftssystems"Kapitel 3.13:

"Philanthropie, Investition, Crowdsourcing und Blockchain"Kapitel 3.14:

"Kein einziges BIP ..."Kapitel 3.15:

Kollektive FührungKapitel 3.16:

Globale RegierungKapitel 3.17:

"Nationale Aktionen: China und Bhutan"Kapitel 3.18:

"Alphabetisierung für die Zukunft""Analytics"