Der 6. Januar 1988 war einer jener Tage, an denen im alten Barockgebäude in der Klosterstraße in Ostberlin gewalttätige Aktivitäten in vollem Gange waren. Damals hieß das Gebäude „Haus der jungen Talente“ (HdjT), aber heute wurde es wieder in seinen ursprünglichen Namen zurückversetzt - den Palast von Podewils, der ihm zu Ehren seines ersten Besitzers, des Außenministers unter Friedrich dem Großen, übergeben wurde. An diesem Wintertag drängten sich 70-80 Menschen in einem Raum im Erdgeschoss, der normalerweise für die Proben eines örtlichen Kinderchors genutzt wurde. Jeden Mittwoch versammelte sich hier ein Computerclub - eine Gruppe, die hauptsächlich aus jungen Menschen bestand, deren Löwenanteil etwa zwanzig Jahre alt war, und der jüngste - nur sechzehn.

Ähnliche Clubs gab es in den 1980er Jahren in der gesamten Deutschen Demokratischen Republik (DDR), allein in Berlin gab es etwa zwanzig. Aber einige der Teilnehmer dieses Treffens kamen von weitem zu HdjT, und sie hatten Gründe dafür. Trotz der Tatsache, dass es sich um den „Central Club“ der Komsomol-Organisation FDJ handelte, wurde keiner der Computer hier in der DDR hergestellt. Sie kamen alle aus dem Westen.

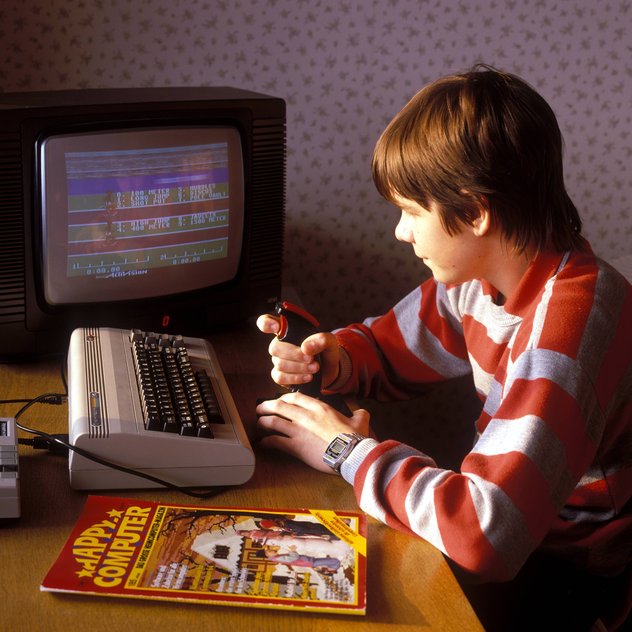

Der Computerclub HdjT war in den 1980er Jahren ein reiner "Männer- und Jugendclub". Vor dem Computer, in der Mitte des Fotos, steht Stefan Paubel, der Direktor des Clubs.An diesem Januartag hatte der Club einen C128 und zwei C64-Diskettenlaufwerke des amerikanischen Computerherstellers Commodore. Stefan Paubel, der im Januar 1986 den Computerclub HdjT gründete und dessen Leiter war, erkannte keine in Ostdeutschland entwickelten Computer - KC 85, erstellt von VEB Mikroelektronik Wilhelm Pieck Mühlhausen und KC 87, hergestellt von VEB Robotron. Beide Unternehmen befanden sich im Staatsbesitz, was unter der Abkürzung "VEB" zu verstehen war. „Der KC85 war nicht sehr gut, deshalb habe ich das HdjT-Management gefragt, ob wir westliche Technologie einsetzen könnten“, erinnert sich Paubel. "Es ist seltsam, dass der Regisseur sofort zugestimmt hat, und ich habe zwei C64 mit Diskettenlaufwerk in einem Geschäft für gebrauchte Elektronik in der Gegend von Köpenick gekauft." Paubel durfte 25.000 Mark DDR für Ausrüstung ausgeben, und er zahlte 6.500 Mark für jeden C64.

Zu dieser Zeit war das Commodore-Modell ein Bestseller unter den Heimcomputern weltweit. Dies geschah jedoch im Westen, so dass solche Computer niemals die DDR erreicht hätten. 1988 stand die Mikroelektronik noch auf der Liste der vom Export Control Coordination Committee (CoCom) erstellten Embargogüter. Die westlichen Länder haben vereinbart, dass sie den kommunistischen Ländern des Ostblocks keine technologischen Güter liefern werden. Trotzdem gelang es den C64-Maschinen, nach Ostdeutschland zu gelangen, und Vertreter des DDR-Zolls erlaubten ihnen die Einreise. Sie sahen keine Probleme beim Import westlicher Ausrüstung. Aber Software und insbesondere Videospiele waren eine ganz andere Sache. Ihr Inhalt störte die ostdeutschen Behörden sehr.

Eine Ausnahme bildeten jedoch Grafikprogramme, die sich am meisten für Paubel interessierten. Er studierte Maschinenbau und verliebte sich Mitte der 1980er Jahre in Computer, was zur Gründung eines Clubs führte, in dem er häufig Vorlesungen über Grafiksoftware und Programmiersprachen hielt. Mit 34 Jahren war Paubel viel älter als die übrigen Besucher des Clubs, die sich viel mehr für C64-Spiele als für Grafikprogramme interessierten.

"Um 16:45 Uhr betrat A. die Räumlichkeiten des Computerclubs", Auszug aus dem Bericht eines inoffiziellen Informanten über HdjT. Quelle: Bundeskommissar für Berichterstattung des Staatssicherheitsdienstes (BStU)Am 6. Januar 1988 entschied einer der Clubbesucher, dass Paubel jünger war. Er beschrieb den Gründer des Clubs als: "25-30 Jahre alt, mit Bart und Brille in einem Metallrahmen." Diese Beschreibung von Paubel stammt aus dem Bericht „Operational Information“ vom 12. Januar 1988 des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS), der Geheimpolizei der DDR, auch bekannt als Stasi. MfS schickte einen informellen Informanten an HdjT, um die Situation zu beurteilen und sich unter die Menge zu mischen. Der Informant war ebenfalls ein junger Mann, ein Schuss des Wachregiments der Nationalen Volksarmee. Das Wort "Rahmen" kann bedeuten, dass er ein Soldat war, aber der Begriff wurde auch in der DDR in Bezug auf diejenigen verwendet, die für eine offizielle Position in Betracht gezogen wurden. Ein junger Informant, der anscheinend noch in der Schule war, hätte hoffen können, dass sich ein Besuch in einem Computerclub positiv auf seine Karriere auswirken könnte. Wie dem auch sei, seine Beobachtungen im Namen eines inoffiziellen Informanten wurden dem Stasi-Offizier übergeben, der sie wiederum im Betriebsinformationsbericht zusammenfasste.

Dieses Dokument wurde kurz vor dem Fall der Berliner Mauer Teil der Stasi-Dokumentensammlung über die Jugend der DDR. Sie enthalten eine eingehende Analyse darüber, wie die Behörden Computerspiele und Computerliebhaber betrachteten und wie sie das entstehende Informationszeitalter wahrnahmen. Jetzt, drei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung dieser Dokumente, beschloss ZEIT ONLINE, sie genauer zu untersuchen. Neben Paubel sprachen wir auch mit anderen ehemaligen Besuchern des Hauses der jungen Talente, die ihre Erinnerungen dieses Jahr erstmals mit dem

Game Star- Magazin teilten.

Dank dieser operativen Informationen hat die Geschichte die Anzahl der bei diesem Treffen im Januar 1988 anwesenden Personen („70-80 Personen“) und ihr ungefähres Durchschnittsalter („22-23“) erhalten. Der Informant sagte auch, dass er "normalerweise und ohne Verdacht" akzeptiert wurde. Aus Gesprächen erfuhr er, dass "mehrere Besucher einen Commodore 64-Computer haben und ihr Besitz als zwingende Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einem Computerclub angesehen wird".

Der Informant beschrieb auch die im Club verfügbare technische Ausrüstung, einschließlich Computer, und übermittelte diese Informationen. Die bei ZEIT ONLINE eingegangenen Dokumente enthalten eine noch detailliertere Beschreibung, die anscheinend aus einer anderen Quelle stammt. Die Dokumente enthalten sogar Kopien von Schecks aus einem Gebrauchtelektronikgeschäft in Köpenick, wo Paubel zwei C64 und ein Diskettenlaufwerk gekauft hat. "Sie haben die Dokumente wahrscheinlich vom HdjT-Management erhalten", sagt Paubel.

Noch vor 30 Jahren war Paubel klar, dass die DDR-Behörden die Arbeit des Clubs genau verfolgten. Er wusste nicht genau, was die Stasi wusste, wer ihre Informationen lieferte und über welche Kanäle.

Einmal wurde Paubel in das Büro des Direktors von HdjT gerufen, wo eine unbekannte Person auf ihn wartete. Der Mann bat ihn, eine Liste der Clubmitglieder zu erstellen, sagte jedoch nicht, für welche Regierungsorganisation er arbeitete. Paubel dachte ein wenig über die Anfrage nach und weigerte sich, Informationen zu liefern. Es gab sowieso keine wirkliche Mitgliedschaft im Club - er stand allen Interessierten offen, und von Zeit zu Zeit kamen viele Leute, fast alle waren Männer. Paubels Weigerung, die Liste zu erstellen, hatte keine Konsequenzen und er hörte nie wieder von dieser Person oder einer solchen Anfrage. Aus den Unterlagen geht hervor, dass Stasi bereits einige Besucher des Clubs kannte. Die Angelegenheiten der Organisation enthalten Nachnamen und Kontaktinformationen.

Sie nannten sich "Freaks".

Nach der Untersuchung der Fälle wird deutlich, dass die Stasi unmittelbar nach ihrer Eröffnung in den 1980er Jahren damit begann, in Ostdeutschland organisierte Computerclubs zu kontrollieren, und seit 1986, dh seit ihrer Gründung, den Club des Hauses der jungen Talente überwacht. Ein Stasi-Dokument vom 15. März 1985 vom regionalen Hauptsitz der Organisation in Leipzig berichtet über eine weitere Ostberliner Gruppe von 80 Computerenthusiasten, die sich zusammengeschlossen haben und Treffen in Dresden planen. Das Dokument stellt fest, dass "die Personen, die an diesem Verein teilnehmen, sich" Freaks "nennen."

Heimcomputer wie der C64 stellten damals ein völlig neues Phänomen dar: Computer tauchten erstmals in Privathaushalten auf, und Mitte der 1980er Jahre gab es in Ostberlin eine erhebliche Menge an C64 (viel mehr als im übrigen Ostdeutschland). Stasi war an der Überwachung der Datensicherheit in Regierungsbehörden und Unternehmen der DDR beteiligt. Ähnliche Aufgaben wurden von einer Abteilung namens Zentrale Arbeitsgruppe zum Schutz der Staatsgeheimnisse (ZAGG) wahrgenommen, die auch als Verbindung zwischen verschiedenen Abteilungen des Ministeriums für Staatssicherheit diente. Viele dieser Abteilungen verfolgten aufstrebende Computerclubs und ihre einzelnen Mitglieder. Der kommunistische Staat, dessen Führung 1977 erklärte, dass die Mikroelektronik eine Schlüsselindustrie sein würde, wollte offenbar wissen, was die Menschen mit ihren Computern machten.

Am 28. November 1988 veröffentlichte der Leiter der Arbeitsgruppe für den Staatsgeheimnisschutz (AGG), ein lokaler ZAGG-Amtskollege in der Berliner Bezirksverwaltung Stasi, einen vorläufigen Bericht zum Thema "Erforschung des Einsatzes dezentraler Computertechnologie in Ihrer Freizeit". Ein vierseitiges Dokument, das in seinem Verständnis von Technologie atemberaubend ist, sieht heute wie ein flüchtiger Blick auf das aufkommende Informationszeitalter aus. Am Ende mussten sich die staatlichen Organisationen der DDR natürlich nicht mit den Veränderungen durch neue Technologien auseinandersetzen: Die Berliner Mauer fiel nur ein Jahr später, und auch zwei Jahre später hörte die DDR auf zu existieren.

Ende 1988 konnte der Leiter der AGG in der Stasi-Regionalzentrale in Berlin dies jedoch nicht vorhersagen. In seinem Bericht listete der Oberstleutnant erstmals "Interessengruppen" privater Computerbesitzer in der DDR auf, darunter den HdjT-Club in Berlin, den C-16-Club in Dresden, den Commodore-Club in Jena und die Atari-Interessengruppe in Rostock. Er wies darauf hin, dass die Aktivitäten von Clubs normalerweise darin bestanden, "Software zu teilen und verschiedene Möglichkeiten zu erkunden, um die Fähigkeiten der Ausrüstung zu erweitern".

Offensichtlich negative Einstellung

Agent Stasi gab auch eine Mitteilung an seine Kollegen in anderen Abteilungen heraus: „Angesichts der Tatsache, dass es Menschen in Interessengruppen und Computerclubs gibt, die nachweislich eine negative Einstellung zum sozialistischen Staat und zur sozialistischen Ordnung haben, besteht die Gefahr, dass solche Gruppen oder Clubs schief gehen Richtung. Zum Beispiel verwenden Mitglieder des politischen Untergrunds zunehmend Computer, die durch Kirchenkreise importiert und abgebaut werden. “ Er bemerkte auch, dass „einige Besitzer privater Computergeräte aktiv am Austausch von Geräten und Software beteiligt sind. In vielen Fällen handelt es sich bei dieser Software um Kopien aus der NSW (nicht sozialistische Wirtschaftszone, dh aus dem Westen), die dann in der DDR verteilt werden. “ Die Angst wurde durch die Tatsache verursacht, dass aus dem Westen importierte Disketten in die Computer staatseigener Unternehmen gelangen und Maschinen beschädigen könnten, indem sie mit Viren infiziert werden. Das damals vom Stasi-Mitarbeiter beschriebene Phänomen war nur sehr wenigen bekannt.

Er gibt auch viele Empfehlungen zu „vorbeugenden Schutzmaßnahmen“. Dazu gehören "Ermittlung von Bedingungen, die das Eindringen in die Interessengruppen und Computerclubs des Feindes erleichtern", "Aufdeckung von Feindseligkeiten, die von Personen mithilfe von Personal Computer-Technologie begangen wurden" und "Aufdeckung von Personen, die am spekulativen Handel mit Geräten und Software beteiligt sind, insbesondere verboten durch revanchistische Software." , antikommunistischer und antisemitischer Inhalt. "

"Es könnte ernsthafte Probleme verursachen."

Er beschrieb auch ein neues Problem: „In letzter Zeit gab es wachsende Trends bei Versuchen, akustische Kommunikation zu erlangen oder Informationen über diese zu erhalten. Diese Technologie kann für die unkontrollierte Datenübertragung zum NSW über das direkte Ferngesprächssystem der Deutschen Post verwendet werden. (Damals war die Deutsche Post das Postsystem der DDR.) In kurzer Zeit können recht große Datenmengen übertragen werden. Es wurde bereits bestätigt, dass es Fälle der privaten Nutzung solcher Technologien gibt. “

1988 erschien in Ostdeutschland der Vorläufer des Internets - die moderne Datenübertragung über Telefonleitungen. In Zukunft, schrieb ein Stasi-Mitarbeiter, werden für die Softwareverteilung keine physischen Medien mehr benötigt. Und dies wiederum wird bedeuten, dass es nicht mehr möglich sein wird, sie unter Zollkontrolle abzufangen.

Viele DDR-Bürger, insbesondere junge, hatten jedoch nicht einmal Zugang zu einer Telefonleitung, ganz zu schweigen von einem akustischen Modem, das an ein Telefon angeschlossen werden kann, um einen Code in Form von Tonsignalen zu übertragen. Für sie waren Computerclubs ein Ort des Programmaustauschs, wie der Leiter der AGG schrieb, unabhängig davon, ob der Informant Informationen im House of Young Talents ausspionierte.

Stasi stellte 1987 eine Liste der im Computerclub verfügbaren Spiele zusammenNamen übersetzt von Stasi aus dem Englischen. Nach Angaben der Behörden gelten alle als „Index“ gekennzeichneten Spiele als „besonders militaristisch oder unmenschlich“.

3-d-Golf

3D - Irrgarten

Abenteuer c

Abenteuer d

AD ASTRA

Androiden (Vorstellung)

Angriff auf Moskau (Index)

Angriffsschlag Kobra (Index)

Anhalter

Äpfel

Arkadien

Artillerie

As (Tennis)

Astro (?)

ATARI Innenbahn

Aufgeblähte drossel

Ausbrechen

Außerirdisches wesen

Automatiktick

Babylon

Ballon

Barries Boxen

Baseball

Bergmann 7

Beute

Allee der Klingen

Bogaboo (Moorpfeifen)

Bogen

BOUNZAI

Bruce Lee - Karate

Brückenkopf 2 (Index)

BttF (Index)

Burg

Cent (= 1Pfennig)

Clou

Dachboden

Daley-Thompsons Supertest 12

Daley-Thompsons Zehnkampf 1

Daley-Thompsons Zehnkampf 2

Dallas

Deltaflügel (Index)

Der blaue Max (Index)

Der Bomben-Jack (Index)

Der kleine pac

Der Racher

Der Rebell-Planet

Der rote Habicht (Index)

Stirb Amazon

Die burg

Die nicht endende Story 128K

Diktator (Index)

Dschungelfieber

Du arme

Düsenmensch

Düsenpac

Düsensteller willy

Düsensteller Willy II

Eindringlinge

Eindringlinge (Index)

Entführer

Entkleidungspoker

Entkleidungsspiel

Expreß

F / Krieger (Index)

Fallschirmjäger

Faustintro

Festung

Feuerspeiender Drache (Index)

Feuervogel

Flipper

Flug

Fluglinie

Formel i

FRANK

Fred

Frosch

Frucht

Galgen

Gauner

gd

Geduld d

Geistermeister

Geschoß

Maßduell

Gespenster

Glatzauge

Glug Glug

Golfer

Gräber des dracula

Grund (boden)

Habbit

Haraz

HARRIER (Geländeläufer) (Index)

Haupt 2

HEATHROW

HEATHROW-Radar

Hubschrauber

Hexen

Hinterhalt

Ich bin drin

Insel

Invasoren

Irrgarten

Irrgarten

IS-Schach

J'Rosa'J'K '

Jack Spiegel

Jagd

Jagdlabyrinth

Jägertod (Index)

Kamikaze-Abfangjäger (Index)

Kampfautos

Kampfflieger (Index)

Karate

Karate i

Karate ii

Kariertes fähnchen

Kniffel

Knirscher

Knoten

kolossalgewaltig

Kommando (Trupp) (Index)

Kritische Masse

Kritzeln

Labyrinth

Lander

Lawine

LC

Lichtstärke (Index)

London

Klumpen ii

Lustige Streiche (Bienen II)

M-Kreuz

Marshafen

Maximale Lichtehöhe

MAZIACS

MDR

Meister (Lehrer)

Metear

Miefig

Minenleger

Mittag

Mitternacht

Nacht

Ohio

Omega

Orbitter

Othello

Panzer

Paris

Patrouille

Peng

Pferdebahn

Tischtennis

Planetoiden

Plätzchen

Pssst

Psytron

Puffspiel

PYJAMARAMA

Pyramide

Quasimodo 1

RAMBO (Index)

Raserei

Raum

Raum Nr. Zehn

Reich

Rennspaß

Renntag

Ritter-kunde

Roboterjagd

Rocky

ROCKY HORROR SHOW

S-angreicher

SVSH

Sabel Wulf

Saboteur

Samantha Fuchs-Entkleidungspoker

Sautierspiel

Schach

Schach 3.0

Schachbr. Ich

Schachlehrer

Schauspringen

Schläger (Index)

Schlangengrube

Schlimme dinge bewusst

schlüpfrig zerig

Schneeball

Schulverwirrung

Schwarzer Planet

SEIDDAB

Skilaufen

SP 27

Spezialschach

Spielpunkt

Spieltag

Spinnen

Spion 008

Spione-Jäger

Splitterbilder

Sport-Squash

Sportgefühl

Frühling

Spur fährte

Stanley

Steinschlag iii

Sternenanzeiger

Superschüssel

Superhirn

Supersport

Supertest ich

Supertest II

Sweevos Welt

Tanx

TBATB

Terror

Tierisch

TIRNANOS

Todesspur (Indexwache) (Index)

Tomahawk (Index)

TOTO-Billard

Tournier

Tranz am

TRONN

Turm

Turm von hanoi

Sorgen

Universum

Unbewusste Mission

Unsichtbares Labyrinth

Unter Wurdle

Unternehmen

V.

Verrrückter H.

Verrückter Kong

Verteidiger

Zauberstab

Wasserski

Wegdrücken

Wheelie

William

Willys

Winterspiele 1

Winterspiele 2

Wirbelspiel

Wurm

Zauberer

Zeittor

Zeittor Handbuch (Hand)

Zeitungsjunge

Zendos

Zibbies

Zickzack

Zip zap

Zombies

Zurück zur schule

Zyklon (Index)

zzoom

„Wir haben Spiele ausgetauscht, bis wir die Kassetten an den Löchern gerieben haben“, erinnert sich Timo Ulmann, der 1988 erst 16 Jahre alt war. Er verweist auf die Mechanismen zum Speichern von Daten auf Kassetten, die in den ersten Heimcomputern verwendet wurden. Ulmann hatte seinen eigenen C64 zu Hause, was bedeutet, dass er oft den Fernseher seiner Eltern besetzte - im Gegensatz zu vielen anderen Computern benötigte Commodore keinen speziellen Monitor, er konnte an einen normalen Fernseher angeschlossen werden. Ulmanns Vater, der im Außenhandel tätig war, kaufte einen Computer auf der deutschen Bundesrepublik Deutschland. "Als ich es erhielt, verbrachte ich das erste Jahr mit allen Spielen, die ich erreichen konnte, einschließlich des klassischen C64 - Defender of the Crown und The Last Ninja", sagt Ulmann. "Zu dieser Zeit dachte mein Vater, er habe mit dem Kauf des C64 einen großen Fehler gemacht." Ullmann hatte jedoch lange Zeit keine Verbindungen zu Menschen wie ihm. Aber dann stolperte er über die offizielle Ankündigung der Komsomol-Bewegung FDJ, die über den Computerclub in HdjT sprach.

Legale Piraterie

Für viele Spieler war der in solchen Vereinen durchgeführte Austausch die einzige Möglichkeit, Zugang zu Computerspielen aus dem Westen zu erhalten, da diese nicht in normalen Geschäften verkauft wurden. Sie konnten nur in Regierungsgeschäften von Intershop gekauft werden und zahlten mit den deutschen Mark. Und da eine Packung mit 10 leeren Festplatten bis zu 600 osteuropäische Marken kostet, entschieden sich junge Computerbenutzer normalerweise für eine billigere, wenn auch weniger perfekte Option für ein Datenspeichergerät - Kassette.

Interessanterweise haben die Ostdeutschen nicht gegen das Gesetz verstoßen, indem sie Spiele kopiert haben, da die Software im Land nicht urheberrechtlich geschützt war. Das Leipziger Amtsgericht traf diese wichtige Entscheidung im September 1979. Er war der Ansicht, dass die Software "weder eine wissenschaftliche Arbeit noch das Ergebnis von Kreativität ist".

Angesichts des aktiven Kopierens von Software, die im House of Young Talents stattfand, verfügte die Stasi höchstwahrscheinlich über viele Quellen, anhand derer festgestellt werden konnte, welche Spiele und Software die Teilnehmer austauschten. Die bei ZEIT ONLINE eingegangenen Dokumente enthalten eine Liste von Spielen, die laut Stasi dem Computerclub in Ostberlin im Juli 1987 zur Verfügung standen. Paubel sagte, dass selbst er nicht alles wisse, was im Club im Umlauf sei.

Die fünfseitige Liste enthält die Namen von 261 Spielen für den C64. Die meisten Spiele hatten englische Namen, aber die Stasi übersetzte sie großzügig ins Deutsche. Dazu gehört beispielsweise Samantha Fox Strip Poker, ein Kartenspiel, bei dem die beliebte britische Popsängerin, die auch für Zeitungen topless spielte, nackt auftritt. Der Name des Spiels wird übersetzt als "Samantha Fuchs Stripping Poker (Fuchs auf Deutsch - Fuchs, Fuchs)". Heute braucht es ein wenig Fantasie, um die ursprünglichen Namen der Spiele auf Englisch wiederherzustellen.

Frogger

Stasi entdeckte auch im House of Young Talents eines der beliebtesten (und absolut harmlosen) Spiele für C64: Frogger.Überfall auf Moskau

23 Spiele in der Liste sind mit dem Wort "Index" gekennzeichnet, dh sie gelten als "besonders militaristisch oder unmenschlich". Interessanterweise war die Stasi-Liste fast dieselbe wie eine ähnliche Liste der westdeutschen Regierung, die Spiele enthielt, die als potenziell gefährlich für Minderjährige angesehen wurden. Die meisten dieser Spiele gehören zum Shoot'em-Up-Genre, darunter Commando, Blue Max, Rambo und der berüchtigte Raid Over Moscow, den die Stasi Attack on Moscow nannte. (Zu Beginn des Originalartikels gibt es eine integrierte Version von Raid Over Moscow aus den 1980er Jahren, die Sie absolut legal spielen können.)Rambo: Erstes Blut Teil II

Dieses Spiel aus dem Jahr 1986 ist fast so unprätentiös wie der Rambo-Film selbst: Ein Spieler läuft alleine durch Vietnam und tötet Menschen.Komodore und Adari

In den 1980er Jahren wollte Stefan Paubel, der im House of Young Talents arbeitete, sicher sein, dass der Computerclub wegen der dort ausgetauschten Spiele nicht geschlossen wird. Paubel fand eine Lösung, sowohl klug als auch einfach zugleich: Er brachte an der Wand das Schild "Es ist verboten, Spiele im Club zu spielen, die den Krieg verherrlichen." Das Problem ist gelöst.Die Stasi versuchte, das vom kleinen Schweizer Verlag Fata Morgana Games entwickelte Kreml-Strategiespiel zurückzuziehen. Im Kreml spielt der Spieler die Rolle eines sowjetischen Politikers, der mit anderen kämpft, um Parteichef zu werden. In einem der Stasi-Dokumente heißt es, dass das Spiel "wegen seiner antisowjetischen Aussagen den Interessen der DDR zuwiderläuft". Daher wurde beschlossen, die Einfuhr des Kremls auf irgendeine Weise zu verhindern. Eine Kreml-Rezension, die in der westdeutschen Zeitschrift auf C64 Happy Computer veröffentlicht wurde, wurde dem Fall als Beweis beigefügt. Währenddessen studierte Stasi Benutzerhandbücher für andere Spiele. Zum Beispiel erhielt die Hauptniederlassung in Leipzig die Anweisungen für das Spiel "Elite" (ein 1984 veröffentlichter Weltraumsimulator).

Militärische Kampfhandlungen

Um der unbegrenzten Verbreitung angeblich untergrabener Software-Grundlagen entgegenzuwirken, führten einzelne regionale Abteilungen der Stasi im Umlauf befindliche Stichprobenprüfungen durch, um nach illegalen Inhalten zu suchen. In einer bei ZEIT ONLINE eingegangenen Akte heißt es beispielsweise, dass Stasi-Mitarbeiter in der Stadt Glauchau (Sachsen) „Computerausrüstung im westlichen Stil mit einem kompatiblen Spielprogramm“ entdeckten, die die staatliche Woll- und Seidenfabrik in einem Gebrauchtwarenladen in Merane erworben hatte. Offensichtlich waren die Stasi-Agenten mit Computermarken nicht sehr vertraut - in ihren Aufzeichnungen heißen Computer „Komodore“ und „Adari“. Wie dem auch sei, was auf den Scheiben gefunden wurde, war viel ernster: "Kriegsspiele, in denen Sie militärische Kampfhandlungen mit Panzern mit einem roten Stern simulieren können."Blau max

Das Spiel von 1983, Blue Max, steht ebenfalls auf der Stasi-Liste. Darin sind die Spieler britische Piloten von Kämpfern des Ersten Weltkriegs."Die glücklichste Zeit meines Lebens"

Erst im Juli 1989, wenige Wochen vor dem Massenexodus ostdeutscher Staatsbürger über die ungarisch-österreichische Grenze, besuchte ein anderer informeller Informant „mit anfänglichen Kenntnissen der Computertechnologie“ einen Computerclub im Haus der jungen Talente. Er erkannte schnell, dass der Club „im Grunde genommen Meetings abhält, um Software auszutauschen. Zum größten Teil tauschen sie Programme und Computerspiele aus. “Der Informant traf dort Erwachsene, insbesondere einen Informatiklehrer, der C64 besaß und "an einem privaten Software-Austauschnetzwerk teilnahm". In den Dokumenten heißt es, der Informant habe vorgeschlagen, den Lehrer für Informatik zu identifizieren und weitere Maßnahmen mit der Arbeitsgruppe zum Schutz des Staatsgeheimnisses zu koordinieren. Er hielt es jedoch nicht für notwendig, eine ernsthaftere Überwachung für den Verein einzurichten, um beispielsweise Hörgeräte zu verwenden. Der Informant glaubte definitiv, dass der Club keine Quelle subversiver politischer Aktivität sei.Computer werden zur Bedrohung

Nur wenige Monate später änderte sich die politische Situation grundlegend: Auf den Straßen Ostdeutschlands begannen Massenproteste. Am 10. Oktober 1989 sagte derselbe Leiter des Regionalbüros der AGG Stasi in Berlin, der vor einem Jahr in einem Bericht die private Nutzung von Computern in der Deutschen Demokratischen Republik beschrieben hatte, dass auf mehreren Disketten in Berlin Materialien zum Neuen Forum „im Zusammenhang mit verstärkter politischer Gegneraktivität“ gefunden wurden. Die Organisation des Neuen Forums hatte ernsthafte Auswirkungen auf die zivile Protestbewegung.Kritische Bewertungen neuer Spiele: Das westdeutsche Magazin Happy Computer war in den 1980er Jahren ein Muss für Spieler in ganz Deutschland.Der Stasi-Offizier schrieb, es sei notwendig, eine Liste verdächtiger Personen zu erstellen, die "Drucker besitzen und politische Texte und Spiele faschistischer Natur verbreiten". Computer und Computersoftware, ob Spiele oder Texteditoren, wurden nun als Bedrohung für die Existenz des Staates angesehen. Das Regime wollte unbedingt die Kontrolle über die Verbreitung von Speichermedien und Software übernehmen. Ein Versuch, Computerbesitzer in irgendeiner Form zu zensieren, wurde jedoch nie realisiert. Einen Monat später fiel die Mauer.

Stefan Paubel erinnert sich an die Ereignisse vor drei Jahrzehnten und ist vom Inhalt der Stasi-Dokumente eher enttäuscht. „Ich denke, die Informanten waren äußerst naiv. Die Berichte sind zu positiv. “ Gleichzeitig glaubt er, dass er zu dieser Zeit selbst ein bisschen naiv war, weil er einen Nadeldrucker hatte, und Stasi betrachtete diese Geräte als einen möglichen Weg, um politische Appelle zu verbreiten. Außerdem war er vielleicht etwas rücksichtslos und machte Kopien des Western Happy Computer Magazins im Verwaltungsgebäude der Stadt (er bezahlte diesen Service mit Schnaps). Aber ähnliche Tricks, die jetzt komisch aussehen, blieben zu dieser Zeit unentdeckt. "Manchmal hilft es sehr, wenn das Glück auf Ihrer Seite ist", sagt Paubel.

Volker Shtrubing findet es auch überraschend, dass die Stasi Computerclubs und jungen Spielern gegenüber keine härtere Haltung einnahm. „Ihre Berichte hatten alle Anzeichen einer Bedrohung: Softwareaustausch, eine vollständige Liste aller Spiele, die den Krieg verherrlichen, und Computer aus dem Westen. Aber sie schienen nicht zu verstehen, was das alles wirklich bedeutete. “ Zum Beispiel die Tatsache, dass die Spiele es ihnen zwar nicht erlaubten, Ostdeutschland physisch zu entkommen, aber gleichbedeutend damit waren, vor den Idealen des Staates davonzulaufen.

Doch anstatt sich vor den negativen Folgen zu fürchten, nutzten die Jugendlichen des Computerclubs HdjT laut Timo Ulmann ihre Vorteile. Er behauptet, dass Clubmitglieder willkommene Teilnehmer des Polytechnischen Kollegiums Ostberlin waren. Darüber hinaus hat die Regierung seit 1988 die Wehrpflicht für Studenten der Informatik auf neun Monate reduziert.

Die Mikroelektronik war laut Paubel eine „heilige Kuh“ für die DDR. "Junge Menschen fühlten sich von Computern angezogen, was mit den offiziellen politischen Zielen zusammenfiel. Daher haben die Behörden viele Dinge ignoriert." Paubel glaubt, dass den Besuchern des Computerclubs wahrscheinlich aus diesem Grund viel vergeben wurde und sie solche Möglichkeiten hatten, die anderswo in Ostdeutschland unmöglich waren.

Darüber hinaus zeigt die akademische Literatur zu den Aktivitäten des Ministeriums für Staatssicherheit der 1980er Jahre, dass geheime Überwachung und verdeckte Unterdrückung zu dieser Zeit typischer waren als offene Unterdrückung. Das DDR-Regime in den 1980er Jahren beunruhigte seinen Ruf und deshalb begann er in vielen Bereichen viel genauer zu handeln als in den 1960er Jahren.

Mitteilung eines Anwalts

Stefan Paubel nannte die Arbeit im Computerclub des Hauses der jungen Talente "die glücklichste Zeit des Lebens". Nach dem Fall des Kommunismus arbeitete Paubel zunächst in einem Computergeschäft und wurde dann Designer.

Heute schafft er mit Hilfe der Fotomontage einen neuen Look für Straßen und Städte und schrieb zwei Bücher: „Alte Brunnenschächte in Berlin“ und „Alte Brunnenschächte in Europa“. Derzeit arbeitet er an einem dritten. Paubel hat immer noch diesen alten C64.

1990 entwickelten Volker Strobing und andere Mitglieder seiner Bande aus dem Computerclub das Atomino-Puzzlespiel für das deutsche Spielestudio Blue Byte. In den 1990er Jahren half er bei der Organisation einer Reihe öffentlicher Lesungen in Berlin mit dem Titel LSD (kurz für Deutsch für „Liebe, nicht Drogen“). Diese Lesungen dauern noch an. Seit Mai 2007 erstellt Strobing die animierte Sitcom Kloss und Spinne auf YouTube. Er schreibt weiterhin Artikel über C64.

Timo Ullmann ist der einzige unserer drei Helden, der sich noch professionell mit Spielen beschäftigt. Nach dem Sturz des kommunistischen Regimes studierte er Informatik und arbeitete mit anderen Mitgliedern des HdjT-Clubs bei der in Potsdam ansässigen Spielefirma Terratools zusammen. 1999 gründeten er und vier Kollegen Yager. Das Unternehmen ist einer der größten deutschen Entwickler von Computerspielen und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter. „Alles hat seine Wurzeln in C64 und im Computerclub von HdjT“, sagt Ullmann. "Es war eine tolle Zeit."

Der Computerclub des Hauses der jungen Talente bestand noch einige Zeit nach dem Fall der Berliner Mauer. Das Ministerium für Staatssicherheit wurde 1990 aufgelöst. Etwa zur gleichen Zeit hatten Spieler aus der DDR Schwierigkeiten, Kopien westlicher Spiele zu finden und auszutauschen. Sie fingen an, über gesuchte Spiele an schwarzen Brettern zu schreiben. Aber es waren nicht die Behörden der zerfallenden DDR, die sich mit ihnen befassten. Die Spieler erhielten Warnungen von Anwälten - dies war die erste Bekanntschaft mit den Wundern der kapitalistischen Welt, die bald ersetzt werden.

Im August 1990, zwei Monate nach der Vereinigung des Landes und dem Ende der DDR, kündigten die übrigen Mitglieder des Computerclubs des House of Young Talents seine Auflösung an.