Bei der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) wurde ein Experiment durchgeführt, bei dem ein Teil des Weltraumsatelliten in einem Plasma-Windkanal geschmolzen wurde.

Ziel des Experiments ist es, den Verbrennungsprozess eines der langlebigsten Satellitenelemente in der Atmosphäre zu simulieren, um das mögliche Risiko, dass seine Trümmer durch Beschädigung der Daten auf die Erdoberfläche fallen, weiter zu minimieren.

Theoretisch werden alle Geräte und Teile des erdnahen Satelliten unter Berücksichtigung der Tatsache entwickelt, dass sie, wenn sich ihre Nutzungsdauer dem Ende nähert, fast vollständig in der Erdatmosphäre brennen sollten.

In der Praxis erreichen jedoch einige Teile selbst kleiner Raumfahrzeuge immer noch die Erdoberfläche, und einige von ihnen können groß genug sein, um Gebäude oder sogar Menschen ernsthaft zu beschädigen.

In ihrem Experiment verwendeten ESA-Ingenieure :

- Testgelände des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt in Köln, um ähnliche Bedingungen wie beim Schmelzen von Weltraummüll beim Eintauchen in die Atmosphäre zu schaffen;

- einen Plasma-Windkanal zur Simulation der Eintrittsbedingungen in die Atmosphäre und des Schmelzprozesses des langlebigsten Satellitenelements;

- ein Stab eines magnetischen Orientierungssystems (4 x 10 cm groß) aus einem Polymerverbundmaterial, das mit einer äußeren Kohlenstofffaser verstärkt ist, mit Kupferspulen und einem inneren Kobaltkern.

Der Zustand des Stabes des magnetischen Orientierungssystems vor dem Schmelzen:

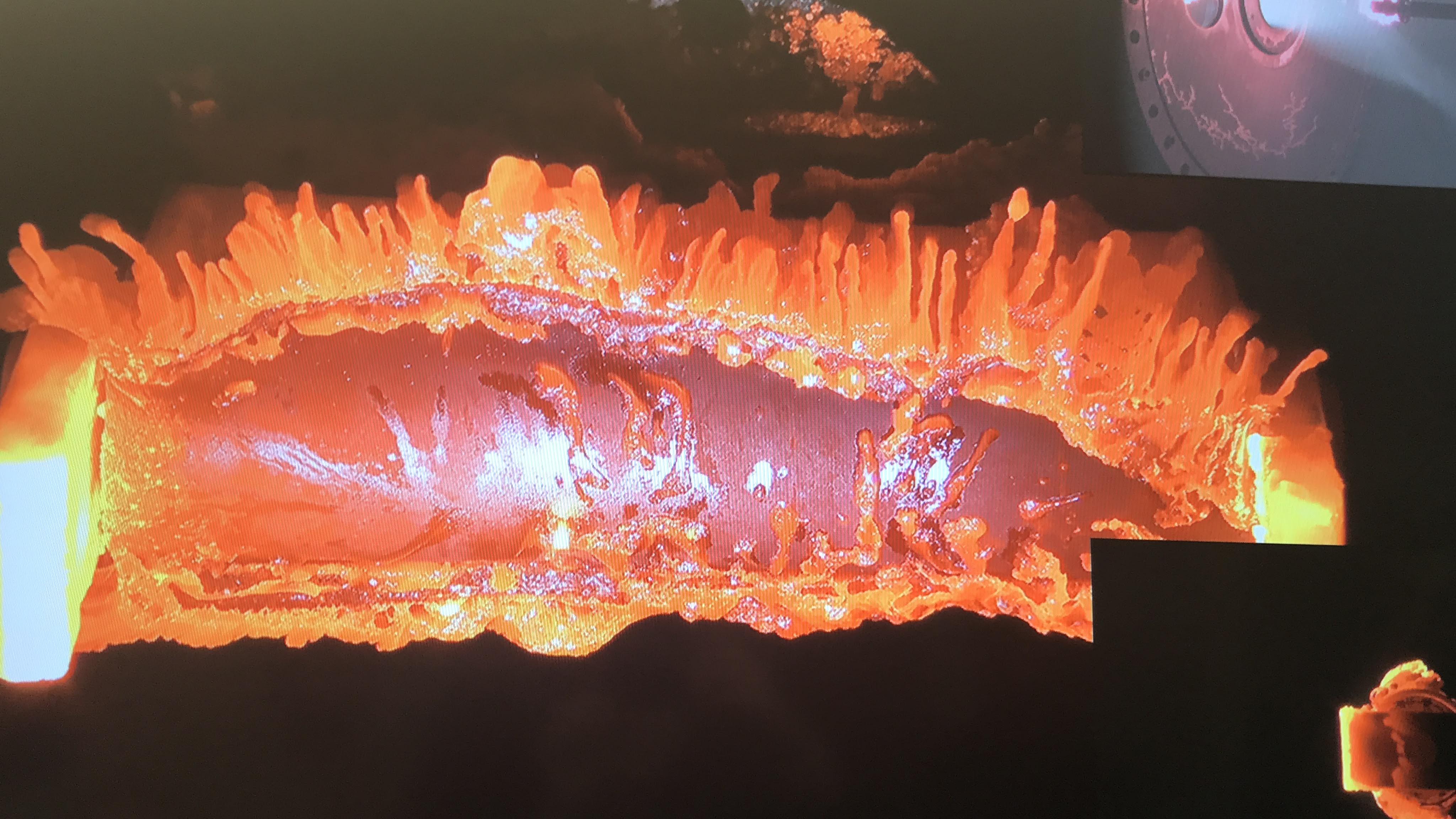

Die Reste des Stabes des magnetischen Orientierungssystems nach dem Erhitzen auf mehrere tausend Grad Celsius:

Somit endete der Schmelzprozess des haltbarsten Satellitenelements mit seiner vollständigen Ausbreitung. Einige Teile des Stabes schmolzen jedoch nicht wie geplant, was entweder auf eine unsachgemäße Herstellung der Stabteile oder auf falsche mathematische Berechnungen der Zerstörung von Satellitenelementen in der Atmosphäre zurückzuführen sein könnte.

Es stellt sich heraus, dass neben Magnetstäben auch andere Teile von Satelliten nicht in der Erdatmosphäre ausbrennen und an ihre Oberfläche fliegen können: Tanks, optische Instrumente, Gyroskop-Handräder und Antriebsmechanismen.

Die häufigsten „Gäste“ der Erdoberfläche nach dem Start von Trägerraketen und dem Fall von Raumfahrzeugen sind Teile von Kraftstofftanks.

Als Beispiel wurde 1997 in der ESA ein Fall angeführt, in dem nur 50 Meter von einem Wohnhaus auf einer Farm in Texas entfernt ein Raketentank fiel, der nicht in der Atmosphäre verbrannt wurde und etwa 250 kg wog.

Nach den Regeln für die Entsorgung solcher Weltraummüll beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sich ein Element eines verbrauchten Satelliten, das jemanden verletzen kann, auf der Erdoberfläche befindet, 1 zu 10.000.

Im Rahmen eines globalen

Projekts namens CleanSat entwickelt die Europäische Weltraumorganisation neue Technologien und Methoden für die Herstellung von Raumfahrzeugkomponenten, die die Entwicklung und Produktion künftiger Satelliten mit niedriger Umlaufbahn gemäß dem D4D-Konzept (Design for Demise) sicherstellen sollen - unter Berücksichtigung der vollständigen Zerstörung.

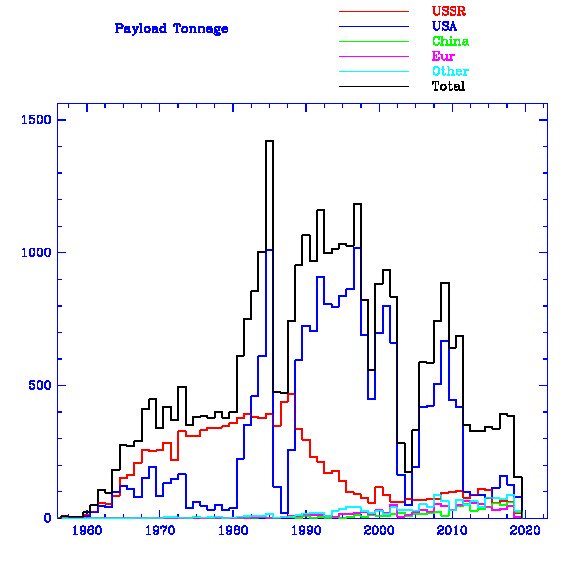

Tausende Tonnen Nutzlast in den Weltraum, Tausende von Satelliten in der Erdumlaufbahn, Zehntausende von Elementen im Leerlauf befindlicher Raumschiffe (Weltraummüll) - dies ist eine so bedeutende Spur, die die Menschheit im Weltraum außerhalb der Erde hinterlassen hat.

Es sind jedoch Tausende weiterer Starts geplant, und Weltraummüll wird als Hauptrisiko für solche neuen Weltraummissionen angesehen.

Es stellt sich heraus, dass ein kleines Objekt im Weltraum, das bei einer Kollision mit einem neu gestarteten Raumschiff nur etwa 1 cm misst, Energie freisetzen kann, die der Explosion einer Militärgranate entspricht.

Dies kann zu ernsthaften Schäden am neuen Raumschiff oder sogar zu dessen Zerstörung führen.