Heutzutage ist Lernsoftware eine Reihe von Anwendungen zur Entwicklung bestimmter Fähigkeiten von Schülern. Solche Systeme tauchten jedoch erstmals vor mehr als hundert Jahren auf - Ingenieure und Erfinder haben einen langen Weg von unvollkommenen mechanischen "Lehrmaschinen" zu den ersten Computern und Algorithmen zurückgelegt. Wir werden Ihnen mehr darüber erzählen.

Foto: Crabchick / CC BY

Foto: Crabchick / CC BYDie ersten Versuche sind erfolgreich und nicht sehr

Die pädagogische Software beginnt Ende des 19. Jahrhunderts. Mentoren und Bücher blieben lange Zeit die Hauptquelle des Wissens. Der Unterricht nahm den Lehrern zu viel Zeit und manchmal ließen die Ergebnisse zu wünschen übrig.

Die Erfolge der industriellen Revolution führten viele, wie es damals schien, zu der offensichtlichen Schlussfolgerung: Sie können Schüler schneller und effizienter ausbilden, wenn Sie Lehrer durch mechanische Lehrmaschinen ersetzen. Dann können Sie mit dem pädagogischen "Förderband" Fachkräfte in kürzerer Zeit ausbilden. Versuche, diesen Prozess zu mechanisieren, erscheinen heute naiv. Aber es war dieser „pädagogische Steampunk“, der die Basis moderner Technologie wurde.

Das erste Patent für ein mechanisches Gerät zum Erlernen der Grammatik

erhielt der Amerikaner Alcyon Skinner (Halcyon Skinner) im Jahr 1866. Das Auto war eine Kiste mit zwei Fenstern. In einem von ihnen sah der Student Zeichnungen (zum Beispiel ein Pferd). Im zweiten Fenster tippte er mithilfe der Schaltflächen den Namen des Objekts ein. Das System hat jedoch keine Fehler korrigiert und keine Überprüfung durchgeführt.

1911 ließ der Psychologe Herbert Austin Aikins von der Yale University ein Gerät zum Unterrichten von Rechnen, Lesen und Rechtschreibung patentieren. Der Student kombinierte drei Holzklötze mit geschweiften Schnitten in einer speziellen Holzkiste. Diese Blöcke zeigen beispielsweise Elemente eines einfachen Rechenbeispiels. Wenn die Zahlen richtig gewählt wurden, wurde im oberen Teil des Würfels die richtige Antwort gebildet (

Abb .

2 ).

1912 legte der amerikanische Psychologe

Edward Lee Thorndike mit dem Buch Education den Grundstein für neue und erfolgreichere automatisierte Lehrmethoden. Er betrachtete den Hauptnachteil von Lehrbüchern als die Tatsache, dass die Schüler auf sich allein gestellt waren. Sie mögen wichtige Punkte nicht beachten oder, ohne das alte Material gemeistert zu haben, das Neue studieren. Thorndike schlug einen grundlegend anderen Ansatz vor: ein „mechanisches Buch“, in dem die folgenden Abschnitte erst geöffnet werden, nachdem die vorherigen ordnungsgemäß ausgefüllt wurden.

Foto: Anastasia Zhenina / Unsplash.com

Foto: Anastasia Zhenina / Unsplash.comIn der volumetrischen Arbeit von Thorndike nahm die Beschreibung des Geräts

weniger als eine Seite in Anspruch, seine Überlegungen gab er nicht weiter an. Aber das war genug für Sidney Pressey, Professor an der Universität von Ohio, im Jahr 1924, inspiriert von der Arbeit eines Psychologen, um ein Trainingssystem zu

entwerfen - Automatic Teacher. Auf der Trommel der Maschine sah der Schüler eine Frage und Antwortmöglichkeiten. Durch Klicken auf einen der vier mechanischen Schlüssel wählte er den richtigen aus. Nachdem die Trommel gescrollt wurde und das Gerät die folgende Frage "vorgeschlagen" hat. Außerdem notierte der Zähler die Anzahl der korrekten Versuche.

1928 erhielt Pressy ein Patent für eine Erfindung, verwirklichte jedoch Thorndikes Idee nicht vollständig. Automatic Teacher konnte nicht unterrichten, aber das Wissen schnell testen.

Nach Sydney Press begannen viele Erfinder, neue „Lernmaschinen“ zu entwerfen. Sie verbanden die Erfahrungen des 19. Jahrhunderts, die Ideen von Thorndike und die Technologie des neuen Jahrhunderts. Bis 1936

wurden in den USA 700 verschiedene Patente für „Trainingsgeräte“

erteilt . Doch später, zu Beginn des Zweiten Weltkriegs, wurden die Arbeiten in diesem Bereich eingestellt und bedeutende Erfolge mussten fast 20 Jahre warten.

Frederick Skinner Trainingsmaschine

1954 formulierte der Professor Burres Frederic Skinner (Burrhus Frederic Skinner) an der Universität Cambridge die Grundprinzipien des Studiums der Grammatik, Mathematik und anderer Fächer. Das Konzept

wurde als Theorie des programmierten Lernens bekannt.

Es besagt, dass die Hauptkomponente des Trainingsgeräts ein strenges Programm mit Elementen zum Studieren und Überprüfen des Materials sein sollte. Der Lernprozess selbst verläuft schrittweise - der Schüler geht nicht weiter, bis er das gewünschte Thema studiert und die Kontrollfragen beantwortet. Im selben Jahr stellte Skinner die „Lernmaschine“ für den Einsatz in Schulen vor.

Die Fragen wurden auf Papierkarten gedruckt und in einem speziellen Fenster "Bild für Bild" demonstriert. Der Schüler gab die Antwort über die Tastatur des Geräts ein. Wenn die Antwort richtig ist, hat das Auto ein Loch in die Karte gestanzt. Das Skinner-System zeichnete sich gegenüber seinen Analoga dadurch aus, dass der Schüler nach der ersten Reihe von Fragen wieder nur diejenigen erhielt, die er nicht beantworten konnte. Der Zyklus wurde wiederholt, während ungelöste Probleme auftraten. Somit hat das Gerät nicht nur Wissen getestet, sondern auch Studenten unterrichtet.

Bald wurde das Auto in die Massenproduktion eingeführt. Die Erfindung von Skinner gilt heute als das erste Gerät, mit dem die Ergebnisse der theoretischen Forschung in der Bildungspsychologie mit technologischen Innovationen jener Zeit kombiniert werden konnten.

40 Jahre altes PLATO-System

Basierend auf der Theorie des programmierten Lernens entwickelte der 26-jährige Ingenieur

Donald Bitzer , der gerade seinen Abschluss an der University of Illinois gemacht hatte, 1960 das Computersystem PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations).

PLATO-Terminals, die an den Universitäts-Großrechner

ILLIAC I angeschlossen sind. Das Display für sie war ein normales Fernsehgerät, und auf der Tastatur des Benutzers standen nur 16 Navigationstasten zur Verfügung. Studenten könnten mehrere thematische Kurse belegen.

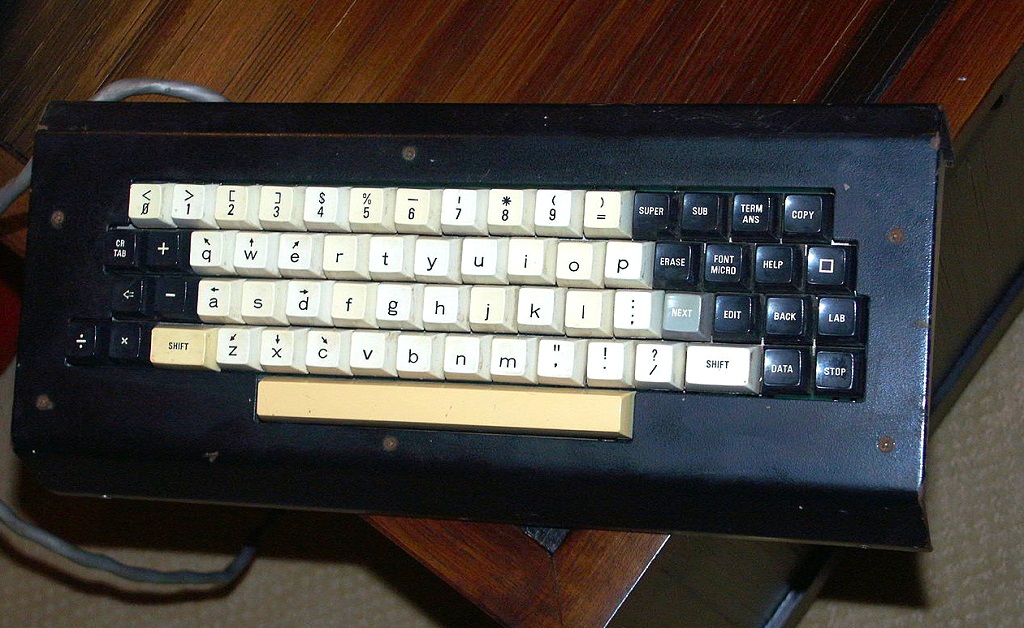

Foto: Aumakua / PD / Tastatur PLATO4

Foto: Aumakua / PD / Tastatur PLATO4Die erste Version von PLATO war experimentell und hatte erhebliche Einschränkungen: Beispielsweise wurde die Möglichkeit, gleichzeitig mit zwei Benutzern zu arbeiten, erst 1961 (in der aktualisierten Version von PLATO II) veröffentlicht. Und 1969 führten die Ingenieure eine spezielle Programmiersprache

TUTOR ein, mit der nicht nur Lehrmaterialien, sondern auch Spiele entwickelt wurden.

PLATO verbesserte sich und 1970 schloss die Universität von Illinois eine Vereinbarung mit der Control Data Corporation. Das Gerät hat den kommerziellen Markt betreten.

Sechs Jahre später arbeiteten bereits 950 Terminals mit PLATO, und das Gesamtvolumen der Kurse betrug 12.000 akademische Stunden in vielen Universitätsdisziplinen.

Heute wird das System nicht verwendet - es wurde im Jahr 2000 ausgeschaltet. Die für die Terminalwerbung zuständige PLATO-Lernorganisation (jetzt Edmentum) entwickelt jedoch Schulungen.

"Können Roboter unsere Kinder erziehen?"

Mit der Entwicklung neuer Unterrichtstechnologien in den 60er Jahren begann auch die Kritik - hauptsächlich in der populären amerikanischen Presse. Schlagzeilen in Zeitungen und Zeitschriften wie „Lernmaschinen: Ein Segen oder ein Fluch?“ Sprachen für sich.

Die Behauptungen der Skeptiker gingen auf drei Themen zurück.

Erstens das Fehlen einer methodischen und technischen Ausbildung von Lehrern vor dem Hintergrund eines allgemeinen Personalmangels an amerikanischen Schulen. Zweitens die hohen Gerätekosten und eine geringe Anzahl von Schulungen. Die Schulen in einem der Distrikte gaben also 5.000 US-Dollar aus (eine enorme Summe für diese Zeit). Danach stellten sie fest, dass nicht genug Material für ein vollwertiges Training vorhanden war.

Drittens waren Experten besorgt über die mögliche Entmenschlichung der Bildung. Zu viele Enthusiasten haben gesagt, dass Lehrer in Zukunft nicht mehr benötigt werden.

Weitere Entwicklungen zeigten, dass die Befürchtungen vergeblich waren: Lehrer wurden nicht zu stillen Computerassistenten, die Kosten für Ausrüstung und Software sanken und die Zahl der Unterrichtsmaterialien stieg. Dies geschah jedoch erst in den 80er und 90er Jahren des 20. Jahrhunderts, als neue Entwicklungen auftauchten, die die Erfolge von PLATO in den Schatten stellten.

Wir werden das nächste Mal über diese Technologien sprechen.

Über was wir sonst noch über Habré schreiben: