Argumentos para una nueva definición de color

Los filósofos tienen mala reputación por desafiar hechos reconocidos. ¿Qué puede ser más seguro de que el color del cielo despejado al mediodía de verano es azul? Sin embargo, podemos pensar: ¿es azul para las aves que vuelan en él, cuyos ojos son diferentes a los nuestros? Y si toma algún objeto azul, por ejemplo, la bandera de la ONU, y coloca parte de él a la sombra y parte al sol, la primera parte será más oscura. Uno puede preguntarse: ¿cuál es el verdadero color de la bandera entonces? El aspecto de los colores está influenciado por la iluminación y los objetos en movimiento a su alrededor. ¿Esto significa que los colores verdaderos están cambiando?

Todas estas preguntas indican que los colores, a primera vista constantes, son subjetivos y cambiantes. El color es uno de los misterios de larga data de la filosofía; arroja dudas sobre la verdad de nuestra percepción sensorial del mundo y provoca preocupación por la compatibilidad metafísica de las ideas científicas, perceptivas y generalmente aceptadas sobre el mundo. La mayoría de los filósofos han discutido si los colores son reales o no, físicos o psicológicos. Una tarea más difícil es construir una teoría de cómo el color puede ser un obstáculo en la transición de comprender lo físico a comprender lo psicológico.

Puedo decir que los colores no son propiedades de los objetos (como la bandera de la ONU) o la atmósfera (es decir, el cielo), sino que son procesos de percepción, una interacción en la que participan sujetos psicológicos y objetos físicos. Desde mi punto de vista, los colores no son las propiedades de las cosas, sino la forma en que aparecen los objetos ante nosotros y, al mismo tiempo, la forma en que percibimos ciertos tipos de objetos. Tal definición de color abre una mirada a la naturaleza misma de la conciencia.

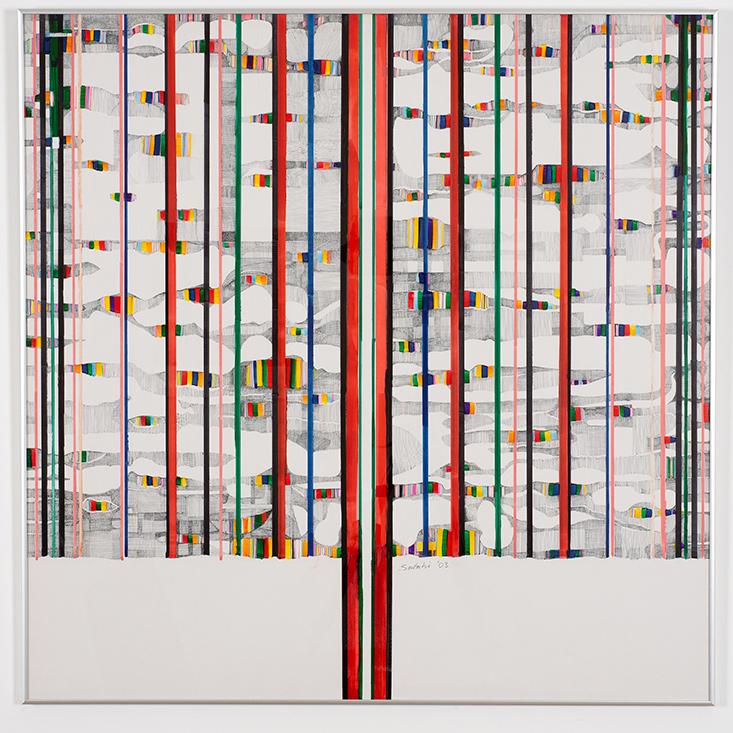

Color vivo. En esta pintura, The Tree, del artista sudanés Ibrahim El Salahi, las secuencias dinámicas y onduladas de blanco y negro crean líneas verticales de colores. La autora del artículo eligió esta imagen para la portada de su libro "Color externo" porque, como ella dice, "Me gusta pensar que simboliza la aparición del color en el mundo debido a las constantes interacciones de los sujetos que perciben y los objetos percibidos".

Acertijo de color

Para los filósofos del mundo antiguo, en particular en Grecia e India, la variabilidad de la experiencia de percibir la realidad, cambiando de vez en cuando y de persona a persona, fue la razón de la inquietud de que nuestros ojos no pueden ser llamados testigos confiables del mundo que nos rodea. Tal variabilidad supone que la experiencia de la percepción está determinada no solo por las cosas que observamos, sino también por nuestra propia mente. Y, sin embargo, hasta la revolución científica, los colores no eran un problema. Las discusiones sobre la filosofía del color generalmente se originan en el siglo XVII, cuando Galileo, Descartes, Locke o Newton comenzaron a decirnos que las propiedades percibidas o "secundarias" de los objetos (color, sabor, olor, sonido) no pertenecen al mundo físico, ya que nosotros parece.

En el tratado "

Assay Affairs Master " de 1623, en la primera biblia de métodos científicos y una descripción del uso de las matemáticas para comprender el mundo, Galileo escribe: "No creo que para despertar en nosotros sabores, olores y sonidos de cuerpos externos, se requiera algo más que dimensiones". , formas, cantidad y su movimiento rápido o lento; Creo que si se quitaran las orejas, lenguas y narices, quedarían formas, cantidades y movimientos, y los olores, sonidos y sabores desaparecerían "[Galileo, G. The Assayer in Drake, S. Descubrimientos y opiniones de Galileo Knopf Doubleday Publishing Group, Nueva York, NY (1957)].

La ciencia moderna, del siglo XVII, nos da una descripción de los objetos materiales, radicalmente diferentes de nuestra percepción sensorial habitual. Galileo dice que el mundo contiene "cuerpos" con propiedades como tamaño, forma y movimiento, independientemente de si alguien los siente o no. Al medir y describir las cosas en términos de estas propiedades "básicas", la ciencia promete darnos conocimiento del mundo objetivo, independientemente de la percepción humana que lo distorsiona. La ciencia puede explicar cómo las moléculas emitidas al aire por la salvia pueden estimular mi nariz, o cómo sus pétalos pueden reflejar la luz y hacer que mi ojo parezca azul-violeta. Pero el olor y el color, su percepción sensorial consciente, no participan en esta explicación.

Hoy, el problema del color se considera

ontológico , es decir, comprende lo que realmente existe en el Universo. Desde un punto de vista científico, es habitual decir que las únicas propiedades de los objetos que son innegablemente existentes son las descritas por la ciencia física. Para Galileo, estos eran tamaños, formas, cantidades y movimientos; Para los físicos de hoy, hay propiedades menos tangibles como una carga eléctrica. Esto excluye de la ontología fundamental cualquier propiedad cualitativa como el color, que solo conocemos gracias a nuestros sentidos. Pero si se excluyen los colores, ¿qué pasa con sus manifestaciones obvias como propiedades de los objetos cotidianos? O decimos que nuestros sentimientos nos están engañando, obligándonos a creer que los objetos externos están coloreados, aunque en realidad no hay colores, o estamos tratando de encontrar algún tipo de apreciación de los colores que sea compatible con la ontología científica y los ponga a la par con los objetos materiales.

La visión descrita por Galileo se conoció como

subjetivismo o

antirrealismo . El problema es que la percepción del color nos da una visión errónea del mundo, y que las personas se convierten en víctimas de una ilusión que se manifiesta sistemáticamente, percibiendo los objetos externos como coloreados. En 1988, el filósofo K. L. Hardin volvió a recurrir a la mirada de Galileo en su obra histórica, "

Color para filósofos " [Hardin, CL Color para filósofos: Destejiendo a Rainbow Hackett Publishing Company, Inc. Indianápolis, IN (1988)]. Basó sus afirmaciones en la "teoría del proceso competitivo" presentada por los psicólogos Leo Herwich y Dorothea Jameson, explicando la aparición de colores a través de la codificación del cerebro de las señales de color de la retina. Hardin argumentó que la descripción del color más apropiada debería ser neurológica. En otras palabras, los objetos coloreados no existen fuera de la conciencia, en la realidad física, sino que son solo una estructura artificial creada por el cerebro.

Otros filósofos han aceptado el desafío de encontrar el lugar de estas misteriosas propiedades de color en el mundo material. El realismo del color viene en muchas formas. Una sugerencia es definir el color como algún tipo de propiedad física de un objeto, como la "reflexión de la superficie espectral" (es preferible que la predisposición de las superficies absorba y refleje la luz de diferentes longitudes de onda). Este es el intento más serio para mantener la idea generalmente aceptada de que los colores pertenecen a las cosas cotidianas que existen en el mundo, por ejemplo, el cielo es simplemente azul. La principal dificultad con este supuesto es compararlo con nuestro conocimiento de la percepción subjetiva del color, por ejemplo, con la variabilidad del color percibido al cambiar el observador o el contexto.

En esta foto de las Montañas Azules cerca de Sydney, Australia, a medida que las colinas se alejan, se ven más azules y su color se vuelve menos saturado. Los psicólogos se refieren a este color como una señal de distancia, informando un cambio visible en el tamaño de las colinas. Desde el punto de vista del autor del artículo, la fotografía ilustra cómo la percepción afecta el color: "Percibimos la distancia a las colinas a través del azul".

Duplicidad de color.

El problema con estas propuestas de realismo y antirrealismo es que ambas se centran solo en los aspectos objetivos o subjetivos del color. Una posición alternativa se puede describir como "relacionalismo". Sin embargo, los colores se analizan como propiedades reales de los objetos, según el observador. Este enfoque es notable en la ciencia del siglo XVII (en particular, en

el ensayo de

John Locke "

Experiencia en inteligencia humana "), y se refleja en la idea de que los colores son la predisposición de los objetos a representar de cierta manera. Curiosamente, esta suposición relacionalista coincide con algunas ideas actuales en la ciencia con respecto a la percepción del color. Los visiólogos Rainer Mausfeld, Reinard Niederi y C. Dieter Heyer escribieron que “el concepto de visión del color de una persona incluye tanto el componente subjetivo asociado con el fenómeno de la percepción como el objetivo. Nos parece que este conflicto sutil es un ingrediente necesario en la investigación de la percepción del color ”[Mausfeld, RJ, Niederée, RM y Heyer, KD sobre posibles mundos perceptivos y cómo dan forma a sus entornos. Behavioral and Brain Sciences 15, 47–48 (1992)].

Y un poco más adelante en el mismo trabajo, llaman a esta propiedad la "duplicidad" del color: el color nos indica el mundo de los objetos y, al mismo tiempo, nos lleva al estudio del tema de la percepción. Esta es una tendencia común en los trabajos científicos sobre la visión del color, y esta duplicidad de color siempre me ha parecido terriblemente atractiva.

En el influyente libro de texto del psicólogo-perceptólogo Stephen Palmer, está escrito que el color no puede reducirse ni a la percepción visual ni a las propiedades de los objetos o la luz. Palmer escribe que, en cambio, "el color se entiende mejor como el resultado de la interacción compleja de la luz física en el medio ambiente y nuestro sistema nervioso visual" [Palmer, SE Vision Science: Photons to Phenomenology MIT Press (1999)].

Y, de hecho, creo que el color no es una propiedad de la mente (percepción visual), objetos o luz, sino que un proceso perceptivo es una interacción en la que participan estos tres conceptos. Según esta teoría, a la que llamo "color adverbial", los colores no son una propiedad de las cosas, como parece al principio. No, los colores son cómo los estímulos externos actúan sobre ciertos individuos y, al mismo tiempo, cómo los individuos perciben ciertos estímulos. La "adverbialidad" surge porque los colores se consideran una propiedad de los procesos, no de las cosas. Por lo tanto, en lugar de referirnos a los nombres de las flores como adjetivos (que describen objetos), debemos tratarlos como adverbios (que describen acciones). Como rápido, voy con gracia, y en un buen día veo que el cielo está azul.

Los físicos a menudo describen el color azul del cielo a través de

la dispersión de Rayleigh , el hecho de que la atmósfera de la Tierra dispersa las longitudes de onda cortas de luz visible más que las largas, por lo que la luz azul dispersa nos llega desde todas partes del cielo cuando el Sol está alto y no hay nubes en el cielo. Pero no debemos tener la tentación de decir que el azul del cielo es simplemente una propiedad de la difusión de la luz. No hay azul hasta que la luz interactúa con los sujetos que perciben, que tienen fotorreceptores que responden de manera diferente a las longitudes de onda cortas y largas.

Por lo tanto, será más exacto decir que el cielo no es azul, pero lo vemos azul.

Fuera de nuestras cabezas

Para el "adrechionista" no hay ni el color de los objetos, ni el color de la cabeza. El color es un proceso perceptivo. Como el color no puede reducirse a la física o la psicología, nos queda un cielo azul, que no es ni interno ni externo, sino algo entre estos conceptos.

Esta idea afecta la comprensión de la percepción consciente. Estamos acostumbrados a pensar en la percepción consciente como algo así como una secuencia de sonidos e imágenes que pasan frente a nosotros en nuestra pantalla de cine interna. Es a partir de este concepto que el filósofo

Alva Noe quiere partir. En su libro de 2009, Fuera de nuestras cabezas, Noe afirma que la conciencia no se limita al cerebro, sino en algún lugar "entre" la mente y el entorno físico, y que la conciencia debe estudiarse en términos de acciones [Noë, A Fuera de nuestras cabezas Hill y Wang, New Haven, CT (2009)]. Por sí mismas, estas ideas son desconcertantes. Pero si tomamos un ejemplo de percepción visual, entonces la "adverbialidad del color" es una forma de entender la conciencia ubicada "fuera de la cabeza". Según el adverbio, la percepción del color surge de nuestra interacción con el mundo, y no existiría sin el contacto con el medio ambiente. Nuestra vida mental interior depende del contexto externo.

Mazviita Hirimuta - Profesor Asistente en Historia y Filosofía de la Ciencia en la Universidad de Pittsburgh, autor de Out of Color