Une histoire drôle liée à Darwin décrit brièvement le pouvoir de curiosité des créatifs. Lorsque Darwin est arrivé à Cambridge en 1828, il est devenu un ardent collectionneur de coléoptères. Une fois, arrachant une écorce d'un arbre mort, il a vu deux coléoptères au sol et en a attrapé un dans chaque main. À ce moment, il a soudainement vu un scarabée rare, connu sous le nom de

grand croisé . Il ne voulait pas perdre un seul bug, alors il en a coincé un qu'il tenait dans sa bouche pour libérer sa main pour le troisième. Cette histoire ne s'est pas très bien terminée - le bug dans la bouche de Darwin a libéré une substance chimique ennuyeuse, et il a dû la recracher, à la suite de quoi il a perdu les trois bugs trouvés. Mais en plus de la déception, cette histoire démontre également l'attrait incontrôlable de la curiosité. Mais la curiosité peut être une sensation dérangeante et désagréable. Ces deux sentiments existent-ils dans le cerveau en même temps?

Depuis le début des années 1990, les neuroscientifiques ont acquis dans leur arsenal un nouvel outil puissant qui leur permet de capturer littéralement la curiosité dans le processus. L'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, l'

IRMf est une procédure qui permet aux chercheurs d'étudier laquelle des régions du cerveau est activée au cours d'un processus mental particulier. Cette technologie est basée sur le fait que lorsqu'une certaine zone du cerveau est fortement utilisée, l'énergie nécessaire à l'activité nerveuse provoque un afflux de sang dans cette zone. Par conséquent, un cerveau qui fonctionne peut être étiqueté en détail en photographiant les changements du flux sanguin, en utilisant une technologie basée sur le fait que le sang riche en oxygène a des propriétés magnétiques différentes du sang, qui a peu d'oxygène - c'est la différence que l'on peut voir sur les images (niveau d'oxygène dans le sang - dépendant, BOLD). Combiné à une recherche cognitive supplémentaire, l'IRMf donne naissance à une nouvelle dimension de la recherche de curiosité. Plusieurs expériences en neurobiologie sont devenues particulièrement innovantes et influentes pour développer notre compréhension des fondements neurophysiologiques de la curiosité.

Dans une étude fructueuse de 2009, des scientifiques de Caltech Min Jeong Kang, Colin Camerer et leurs collègues ont utilisé l'IRMf pour identifier les voies neuronales de la curiosité. Les scientifiques ont mené une expérience dans laquelle ils ont scanné le cerveau de 19 personnes lorsqu'ils ont réfléchi à plus de 40 questions de quiz. Des questions sur divers sujets ont été sélectionnées de manière à évoquer un mélange d'intérêt

épistémologique fort et faible - c'est-à-dire d'intérêt pour un domaine particulier de la connaissance. Une question était: "Quel instrument a été inventé pour ressembler au chant humain?" Un autre: "Quel est le nom de la galaxie dans laquelle se trouve la Terre?" Les participants ont été invités à lire la question de manière séquentielle, à deviner la réponse et à indiquer dans quelle mesure ils étaient confiants dans leur supposition. À la deuxième étape, chaque sujet a de nouveau vu une question, suivie de la bonne réponse (si intéressé, la réponse à la première question était le violon et la seconde à la Voie lactée). Il a été rapporté que la curiosité est l'inverse de la fonction en U pour l'incertitude.

Les images de l'IRMf ont révélé qu'en réponse à l'intense curiosité que les sujets eux-mêmes ont signalée, parmi les parties du cerveau clairement activées se trouvaient le

noyau caudé gauche et le

cortex préfrontal bilatéral - et ces zones sont connues pour être impliquées dans les moments d'anticipation du prix. L'anticipation est le sentiment que vous ressentez lorsque vous lève le rideau sur une pièce que vous avez longtemps voulu visiter. Le noyau de la queue gauche est également activé lors de dons à des œuvres caritatives et en réponse à la punition pour comportement malhonnête - ces deux sensations sont perçues comme des récompenses. Les découvertes de Kahn avec ses collègues ont donc coïncidé avec l'idée que la curiosité épistémologique - une soif de connaissances - suscite l'attente de recevoir un prix, ce qui signifie que nous valorisons l'acquisition de connaissances et d'informations. Cependant, il s'est avéré surprenant que la structure cérébrale appelée le

noyau accumbens , qui était censée jouer un rôle majeur dans les contours des récompenses et des plaisirs (et l'une des régions qui s'est probablement activée en prévision de la récompense), n'a pas été activée dans l'expérience de Kahn et de ses collègues.

Les chercheurs ont également découvert que lorsque les sujets testaient la réponse correcte, les zones du cerveau généralement associées à l'apprentissage, à la mémoire, à la compréhension et à la reproduction de la langue (par exemple, le lobe croissant du cerveau) étaient plus activées. Fait intéressant, l'activation était plus prononcée lorsque les sujets recevaient des réponses à des questions auxquelles ils ne connaissaient pas la réponse. Les sujets ont également démontré une meilleure mémorisation des réponses correctes qu'ils n'avaient pas initialement données. Dans une étude ultérieure, il a été montré que la grande curiosité des sujets lors de la première session était en corrélation avec de meilleurs résultats dans l'extraction de réponses qui les avaient surpris même 10 jours après la première expérience. Cela pourrait probablement être prévu, car les informations sont considérées comme plus précieuses et le potentiel d'apprentissage est plus élevé lorsque vous corrigez une erreur (concernant celles qui vous intéressent vraiment). D'un autre côté, le fait que montrer la bonne réponse n'ait pas activé de manière significative d'autres parties du cerveau qui sont connues pour leur réponse à recevoir des récompenses est déroutant.

Il faut rappeler l'existence de l'incertitude, qui éclipse presque inévitablement toutes les études réalisées au moyen de l'imagerie cérébrale. Bien que l'IRMf puisse réellement marquer des régions du cerveau qui sont dans un état actif lorsqu'au moins une sorte de curiosité épistémologique apparaît (et, comme indiqué, ces régions sont associées à l'anticipation de la récompense), les mêmes régions (par exemple, le noyau caudé gauche et bilatéral cortex préfrontal) sont également activés dans des tâches complètement différentes effectuées par le cerveau. Il s'avère que les liens implicites entre la curiosité et l'attente d'une récompense seraient plutôt faibles s'ils n'étaient pas étayés par des preuves obtenues par la psychologie cognitive.

Pour confirmer les données, Kahn et ses collègues ont mené une expérience supplémentaire conçue pour faire la distinction entre l'attente réelle d'une récompense et une simple augmentation de l'attention (qui, comme l'ont montré les expériences précédentes, active également le noyau caudé gauche). La nouvelle expérience comportait deux volets. Dans la première, les chercheurs ont permis aux sujets de dépenser l'un des 25 jetons à tout moment pour ouvrir la bonne réponse à l'une des 50 questions (10 autres ont été ajoutées aux 40 questions initiales). Comme il y avait deux fois moins de jetons qu'il y avait de questions, dépensant le jeton sur une question, le sujet en a refusé une autre. Dans la deuxième version de l'expérience, les sujets pouvaient décider d'attendre 5 à 25 secondes jusqu'à ce que la réponse apparaisse, ou ils pouvaient interrompre l'attente et passer à la question suivante - sans voir la bonne réponse à la précédente. Les deux actions, dépenser un jeton ou attendre une réponse, avaient un certain coût - exprimé en ressources ou en temps. Les résultats ont montré que le gaspillage de jetons ou de temps était fortement corrélé à une expression de curiosité. Ce résultat a confirmé de manière significative l'interprétation de la curiosité comme une anticipation d'une récompense, car les gens sont généralement enclins à investir dans des choses qui, selon eux, apporteront une récompense.

En général, malgré les incertitudes qui subsistent, le travail de pionnier de Kahn et de ses collègues suggère que la curiosité épistémologique est associée à l'attente d'informations, qui est évaluée comme une récompense. Des découvertes supplémentaires qui ont montré une mémoire accrue en réponse à un état où les gens étaient intéressés et se sont trompés indiquent que la curiosité améliore le potentiel d'apprentissage. Cette découverte peut fournir des clés importantes pour améliorer les méthodes d'enseignement et pour transmettre plus efficacement les informations.

Mais peu importe le degré d'innovation de ce travail, il a laissé de nombreuses questions sans réponse. En particulier, l'étude n'a étudié qu'un seul type de curiosité - spécifique-épistémologique - qui se pose en réponse à des catalyseurs basés sur la connaissance tels que les questions de quiz. Le cerveau réagit-il de la même manière aux stimuli liés à la nouveauté, à la surprise ou au simple désir d'éviter l'ennui? La réaction dépend-elle de la forme du stimulus? Par exemple, les processus qui se déroulent dans le cerveau coïncideront-ils dans le cas où nous nous intéressons à l'image et dans le cas où nous nous intéressons au texte? Une étude publiée en 2012 a tenté de travailler sur plusieurs de ces questions intéressantes.

Analyser le cerveau des gens s'ils ont de la curiosité est, bien sûr, une merveilleuse expérience. Mais comment demander à une personne d'être curieuse? Même demander aux sujets d'évaluer leur curiosité sur une échelle de 1 à 5 signifie déjà introduire un facteur de subjectivité. La scientifique cognitive Marieke Jepma de l'Université de Leiden aux Pays-Bas et son équipe ont utilisé une méthode différente de celle de Kahn pour augmenter la curiosité des sujets. Jepma a décidé de se concentrer sur la curiosité perceptuelle - un mécanisme déclenché par des objets ou des phénomènes nouveaux, inhabituels ou ambigus. L'idée était de raviver les braises fumantes de la curiosité avec des stimuli ambigus qui permettaient de multiples interprétations.

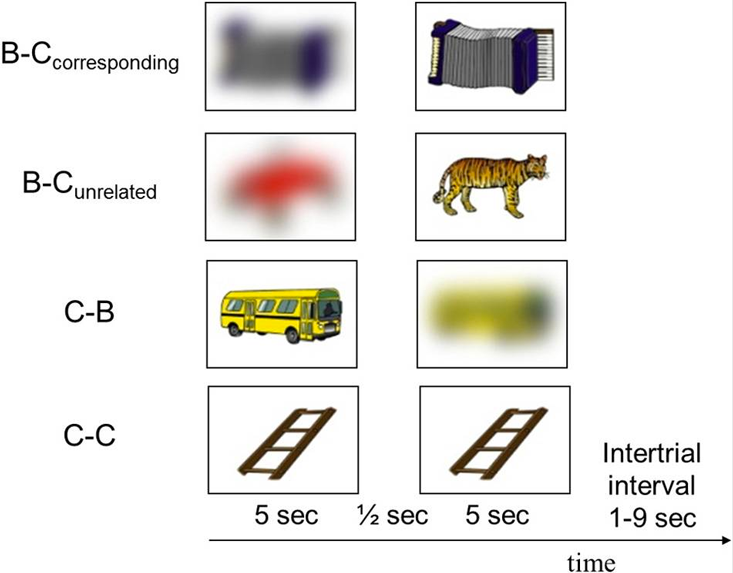

Les chercheurs ont scanné le cerveau de 19 participants à l'IRMf, leur montrant des images floues de divers objets familiers, tels qu'un bus ou un accordéon, qui étaient difficiles à déterminer en raison du flou. Pour démarrer et arrêter la curiosité perceptive, Jepma et ses collègues ont appliqué sournoisement quatre combinaisons différentes d'images floues et claires (exemple ci-dessous):

1. L'image floue est suivie de sa version claire;

2. une image floue est suivie d'une image claire et sans rapport;

3. une image claire est suivie d'une version floue de celle-ci;

4. Une image claire est suivie d'une copie de celle-ci.

Les sujets n'ont jamais su à quoi s'attendre et ne savaient pas si leur curiosité liée à la nature de l'objet dans l'image serait satisfaite.

Étant donné que l'étude de Jepm a été l'une des toutes premières expériences à démontrer les zones du cerveau associées à la curiosité perceptuelle, ses résultats ont suscité un grand intérêt - et ils n'ont pas déçu. Premièrement, Jepma et ses collègues ont découvert que la curiosité perceptive active des zones du cerveau connues pour leur sensibilité aux conditions désagréables (mais pas seulement pour elles). Cela coïncidait avec les attentes de la théorie du manque d'information - la curiosité perceptuelle provoque un sentiment négatif de besoin et de déficit, quelque chose comme la soif.

Deuxièmement, les chercheurs ont constaté que la fin de la curiosité activait les contours bien connus associés au prix. Ces résultats ont également coïncidé avec l'idée que la cessation d'une condition aussi désagréable que la curiosité perceptuelle, en fournissant les informations requises, ou du moins en réduisant son intensité, est perçue par le cerveau comme une récompense. Autrement dit, être curieux, c'est comme manquer de quelque chose, d'une sorte de conflit ou de faim. Satisfaire votre curiosité, c'est comme avoir de la bonne nourriture, boire du bon vin ou avoir de bonnes relations sexuelles.

Jepma et ses collègues ont découvert un troisième fait intéressant: l'excitation et la disparition de la curiosité perceptuelle ont amélioré le travail de la mémoire épisodique (souvenirs qui se forment sans effort), et ont également activé l'hippocampe, la structure du cerveau associée à l'apprentissage. Cette découverte a apporté un soutien supplémentaire à l'hypothèse selon laquelle inciter à la curiosité est une bonne stratégie, adaptée à la fois pour motiver la recherche et renforcer les effets de l'apprentissage.

Surtout les différences entre les résultats des expériences de Jepma et Kahn me font me demander. Les découvertes de Dzhepma coïncidaient fondamentalement (bien qu'elles n'aient pas prouvé) avec le fait que la curiosité était essentiellement un état désagréable, et les découvertes de Kang coïncidaient (bien qu'elles n'aient pas prouvé) avec le fait que la curiosité était un état agréable. Comment concilier ces conclusions?

Premièrement, comme je l’ai déjà écrit, l’étude de Jepma a été conçue pour étudier la curiosité perceptive - elle est stimulée par des choses ambiguës, étranges ou perplexes. Plus précisément, le mécanisme de curiosité causé par les images floues peut être décrit comme spécifiquement perceptuel, car les sujets étaient curieux de savoir exactement quels objets sont représentés dans les images floues. D'autre part, tout en étudiant la curiosité causée par les questions du quiz, Kahn et ses collègues ont étudié la curiosité épistémologique spécifique - le désir intellectuel d'une certaine connaissance. À première vue, deux études suggèrent que divers aspects des mécanismes de la curiosité peuvent inclure différentes parties du cerveau et se manifester sous différents états psychologiques.

Si elle est confirmée, cette interprétation pourrait soutenir le double scénario de Jordan Litman. Litman a suggéré l'existence de ce qu'il a appelé la I-curiosité, une sensation agréable associée à l'intérêt, et la D-curiosité, des sentiments dégoûtants de rareté, de privation, associés à un manque d'accès à certaines informations. En combinant les résultats des études neurobiologiques avec les hypothèses de Litman, on peut imaginer que la curiosité perceptive peut être décrite comme appartenant au type D et l'épistémologie au type I. Cette image est également en accord avec l'hypothèse des scientifiques cognitifs Jacqueline Gottlieb, Celeste Kidd et Pierre-Yves Oudeyer, qui postulent que «au lieu d'utiliser un processus d'optimisation, la curiosité comprend toute une famille de mécanismes où inclut

des mécanismes

heuristiques simples liés à la nouveauté / surprise et des mesures des progrès de l'apprentissage sur de longues périodes. " Cela ne signifie pas nécessairement que différentes variantes de la curiosité impliquent des sections complètement différentes du cerveau. Il se peut que différents types de curiosité incluent un certain noyau commun du cerveau (par exemple, les zones responsables du sentiment d'anticipation), tout en activant certains circuits individuels et composés chimiques - bien que, en général, tous les modes du cerveau fonctionnent dans une certaine mesure liés fonctionnellement.

Jepma et ses collègues ont noté qu'il ne valait pas la peine de tirer certaines conclusions à la fois de leurs recherches et de l'étude de Kahn avec des collègues, en raison de la présence de plusieurs incertitudes dans les travaux. Par exemple, étant donné que l'expérience Kang répondait toujours correctement aux questions du quiz, il n'était pas clair si l'activation de certaines composantes du cerveau reflétait une anticipation généralisée, l'attente d'une rétroaction d'un certain type, la curiosité associée à une réponse correcte définie précise, ou une combinaison des deux. C'est pourquoi dans l'expérience Jepma, les scientifiques ont décidé de ne pas divulguer l'incertitude des images floues, montrant parfois des images qui ne leur étaient pas liées. Cette différenciation a permis aux chercheurs de séparer l'activation provoquée par la curiosité sur la nature de l'objet de l'activation provoquée par l'anticipation d'une sorte de rétroaction, qui peut révéler la nature de l'image.

Dans le même temps, l'équipe de Jepma a reconnu que la révélation de la nature de seulement la moitié des images ajoutait une ambiguïté supplémentaire à l'interprétation des résultats expérimentaux. Par exemple, il était impossible de déterminer dans quelle mesure les participants éprouvaient de l'incertitude (et, par conséquent, de la curiosité) au sujet de l'objet dans l'image, par opposition, par exemple, à un intérêt à savoir si une image claire correspondant à celui-ci apparaîtrait.

Ces limites internes des expériences illustrent la difficulté de mener des recherches en psychologie cognitive et en neurobiologie. Le cerveau est un équipement si sophistiqué, et l'esprit est un logiciel si merveilleux et si élaboré que même les expériences les plus soigneusement planifiées laissent toujours place à l'imprévisibilité.

Et pourtant, j'étais tellement impressionné par l'expérience de Jepma que j'étais très intéressé de découvrir ce qui l'avait amenée à lui et s'il avait eu des conséquences. "Pourquoi avez-vous décidé d'étudier la curiosité?" Je lui ai demandé lors d'une conversation sur Skype.

«J'ai étudié le dilemme de l'exploitation et de l'exploration», a-t-elle expliqué. "Vous exploitez des choses que vous savez et apprenez ce que vous savez peu de choses." Je me demandais comment l'exploitation et la recherche guident votre prise de décision. »

C'était tout à fait logique, mais je n'ai toujours pas donné de réponse complète à ma question. Alors j'ai demandé: "Et alors?"

«J'ai réalisé que la motivation principale de la recherche est la curiosité, c'est comme ça que je me suis lancée. À ma grande surprise, j'ai constaté que très peu de recherches ont été effectuées sur ce sujet par la neurobiologie, malgré l'extrême importance de ce sujet. "

"Avez-vous effectué des travaux supplémentaires sur ce sujet, peut-être pas encore publiés?"

Elle sourit. «Comment avez-vous deviné? J'ai mené une étude préliminaire pour savoir si les individus sont prêts à endurer des douleurs physiques afin de satisfaire leur curiosité. »

"Et êtes-vous prêt?"

"Tout le monde n'était pas prêt à ressentir de la douleur, mais certains étaient d'accord."

Darwin, avec un bug dans la bouche, appartiendrait clairement à la deuxième catégorie.

Mario Livio est un astrophysicien, auteur à succès.

Parmi ses livres figurent le best-seller national Genius Mistakes and Why? Ce qui nous rend curieux .