Arguments pour une nouvelle définition de la couleur

Les philosophes ont une mauvaise réputation pour contester des faits reconnus. Quoi de plus sûr que la couleur du ciel sans nuages à midi d'été est bleu? Cependant, nous pouvons penser: est-ce bleu pour les oiseaux qui volent dedans, dont les yeux sont différents des nôtres? Et si vous prenez un objet bleu - par exemple, le drapeau des Nations Unies - et que vous en placez une partie à l'ombre et une partie au soleil, la première partie sera plus sombre. On peut se demander: quelle est alors la vraie couleur du drapeau? L'apparence des couleurs est influencée par l'éclairage et les objets en mouvement autour d'eux. Est-ce à dire que les vraies couleurs changent?

Toutes ces questions indiquent que les couleurs, à première vue constantes, sont subjectives et modifiables. La couleur est l'un des mystères de la philosophie de longue date; elle jette un doute sur la vérité de notre perception sensorielle du monde et suscite des inquiétudes quant à la compatibilité métaphysique des idées scientifiques, perceptuelles et généralement acceptées sur le monde. La plupart des philosophes se sont demandé si les couleurs sont réelles ou non, physiques ou psychologiques. Une tâche plus difficile consiste à construire une théorie de la façon dont la couleur peut être un obstacle dans la transition de la compréhension du physique à la compréhension du psychologique.

Je peux dire que les couleurs ne sont pas des propriétés d'objets (comme le drapeau des Nations Unies) ou de l'atmosphère (c'est-à-dire le ciel), mais ce sont des processus de perception - une interaction à laquelle participent des sujets psychologiques et des objets physiques. De mon point de vue, les couleurs ne sont pas les propriétés des choses, mais la façon dont les objets apparaissent devant nous, et en même temps la façon dont nous percevons certains types d'objets. Une telle définition de la couleur ouvre un regard sur la nature même de la conscience.

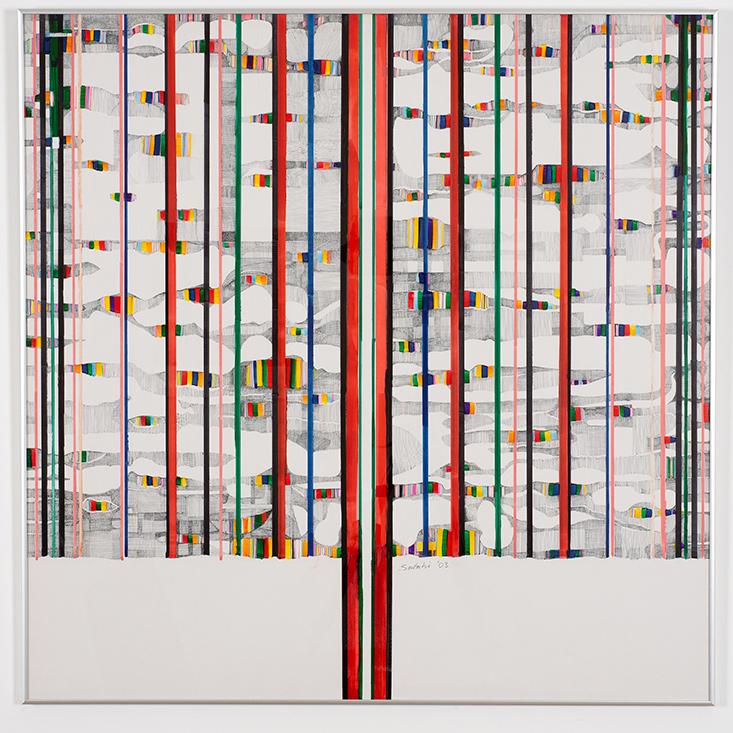

Couleur vive. Dans cette peinture, The Tree, de l'artiste soudanais Ibrahim El Salahi, les séquences dynamiques et ondulantes de noir et blanc créent des lignes verticales colorées. L'auteur de l'article a choisi cette image pour la couverture de son livre «External Color» car, comme elle le dit, «j'aime à penser qu'elle symbolise l'apparition de la couleur dans le monde en raison des interactions constantes entre les sujets et les objets perçus.»

Devinette de couleur

Pour les philosophes du monde antique, en particulier en Grèce et en Inde, la variabilité de l'expérience de perception de la réalité, changeant de temps en temps et de personne à personne, était la raison de l'agitation que nos yeux ne peuvent pas être appelés des témoins fiables du monde qui nous entoure. Une telle variabilité suppose que l'expérience de la perception est déterminée non seulement par les choses que nous observons, mais aussi par notre propre esprit. Et pourtant, jusqu'à la révolution scientifique, les couleurs n'étaient pas un problème. Les discussions sur la philosophie de la couleur remontent généralement au 17e siècle, lorsque Galilée, Descartes, Locke ou Newton ont commencé à nous dire que les propriétés perçues ou "secondaires" des objets - couleur, goût, odorat, son - n'appartiennent pas au monde physique comme nous semble-t-il.

Dans le traité "

Assay Affairs Master " de 1623, dans la première bible des méthodes scientifiques et une description de l'utilisation des mathématiques pour comprendre le monde, Galileo écrit: "Je ne pense pas que pour susciter en nous des goûts, des odeurs et des sons provenant de corps extérieurs, il faut autre chose que des dimensions , formes, quantité et leur mouvement rapide ou lent; Je crois que si les oreilles, les langues et le nez étaient enlevés, alors les formes, les quantités et les mouvements resteraient, et les odeurs, les sons et les goûts disparaîtraient »[Galileo, G. The Assayer in Drake, S. Découvertes et opinions de Galileo Knopf Doubleday Publishing Group, New York, NY (1957)].

La science moderne, issue du XVIIe siècle, nous donne une description des objets matériels, radicalement différente de notre perception sensorielle habituelle. Galileo dit que le monde contient des «corps» avec des propriétés comme la taille, la forme et le mouvement, que quelqu'un les détecte ou non. En mesurant et en décrivant les choses en fonction de ces propriétés «de base», la science promet de nous faire connaître le monde objectif, indépendamment de la perception humaine qui le déforme. La science peut expliquer comment les molécules émises dans l'air par la sauge peuvent stimuler mon nez, ou comment ses pétales peuvent réfléchir la lumière et faire apparaître mon œil bleu-violet. Mais l'odeur et la couleur - leur perception sensorielle consciente - ne participent pas à cette explication.

Aujourd'hui, le problème des couleurs est considéré comme

ontologique - c'est-à-dire qu'il comprend ce qui existe réellement dans l'Univers. D'un point de vue scientifique, il est d'usage de dire que les seules propriétés des objets qui existent indéniablement sont celles décrites par la science physique. Pour Galileo, il s'agissait de tailles, de formes, de quantités et de mouvements; pour les physiciens d'aujourd'hui, il existe des propriétés moins tangibles comme une charge électrique. Cela exclut de l'ontologie fondamentale toute propriété qualitative comme la couleur, connue de nous uniquement grâce à nos sens. Mais si les couleurs sont exclues, qu'en est-il de leurs manifestations évidentes en tant que propriétés des objets du quotidien? Soit nous disons que nos sentiments nous trompent, nous forçant à croire que les objets externes sont colorés, bien qu'en fait il n'y ait pas de couleurs, soit nous essayons de trouver une sorte d'appréciation des couleurs compatible avec l'ontologie scientifique et les met sur un pied d'égalité avec les objets matériels.

Le point de vue décrit par Galileo est devenu connu sous le nom de

subjectivisme ou d'

anti-réalisme . Le problème est que la perception de la couleur nous donne une vision erronée du monde, et que les gens deviennent victimes d'une illusion se manifestant systématiquement, percevant les objets externes comme colorés. En 1988, le philosophe K. L. Hardin s'est de nouveau tourné vers le look de Galileo dans son œuvre phare, «

Color for Philosophers » [Hardin, CL Color for Philosophers: Unweaving the Rainbow Hackett Publishing Company, Inc. Indianapolis, IN (1988)]. Il a fondé ses affirmations sur la «théorie du processus concurrentiel» avancée par les psychologues Leo Herwich et Dorothea Jameson, expliquant l'apparence des couleurs grâce au codage par le cerveau des signaux de couleur de la rétine. Hardin a soutenu que la description de couleur la plus appropriée devrait être neurologique. En d'autres termes, les objets colorés n'existent pas en dehors de la conscience, dans la réalité physique, mais ne sont qu'une structure artificielle créée par le cerveau.

D'autres philosophes ont accepté le défi de trouver la place de ces mystérieuses propriétés chromatiques dans le monde matériel. Le réalisme des couleurs se présente sous plusieurs formes. Une suggestion est de définir la couleur comme une sorte de propriété physique d'un objet, comme la «réflexion spectrale de surface» (la prédisposition des surfaces est préférable pour absorber et réfléchir la lumière de différentes longueurs d'onde). Il s'agit de la tentative la plus sérieuse de maintenir l'idée généralement acceptée selon laquelle les couleurs appartiennent aux choses quotidiennes qui existent dans le monde - par exemple, le ciel est tout simplement bleu. La principale difficulté de cette hypothèse est de la comparer avec notre connaissance de la perception subjective des couleurs, par exemple, avec la variabilité de la couleur perçue lors du changement d'observateur ou de contexte.

Sur cette photo des Blue Mountains près de Sydney, en Australie, au fur et à mesure que les collines s'éloignent, elles apparaissent plus bleues et leur couleur devient moins saturée. Les psychologues se réfèrent à cette couleur comme un signal de distance, signalant un changement visible dans la taille des collines. Du point de vue de l'auteur de l'article, la photographie illustre comment la perception affecte la couleur: "Nous percevons la distance des collines à travers le bleu."

Duplicité de couleur

Le problème avec ces propositions de réalisme et d'anti-réalisme est que les deux se concentrent uniquement sur les aspects objectifs ou subjectifs de la couleur. Une autre position peut être décrite comme du «relationnalisme». Cependant, les couleurs sont analysées en tant que propriétés réelles des objets, selon l'observateur. Cette approche est perceptible dans la science du XVIIe siècle (en particulier dans

l' essai de

John Locke "

Experience on human intelligence ") et se reflète dans l'idée que les couleurs sont la prédisposition des objets à représenter d'une certaine manière. Fait intéressant, cette hypothèse relationnelle coïncide avec certaines idées actuelles de la science concernant la perception des couleurs. Les visiologues Rainer Mausfeld, Reinard Niederi et C. Dieter Heyer ont écrit que «le concept de vision des couleurs d'une personne comprend à la fois la composante subjective associée au phénomène de perception et l'objectif. Il nous semble que ce conflit subtil est un ingrédient nécessaire dans la recherche sur la perception des couleurs »[Mausfeld, RJ, Niederée, RM, & Heyer, KD Sur les mondes perceptuels possibles et la façon dont ils façonnent leur environnement. Sciences du comportement et du cerveau 15, 47–48 (1992)].

Et un peu plus loin dans le même ouvrage, ils appellent cette propriété la «duplicité» de la couleur: la couleur nous indique le monde des objets, et en même temps nous entraîne dans l'étude du sujet de la perception. C'est une tendance courante dans les travaux scientifiques sur la vision des couleurs, et cette duplicité de couleur m'a toujours semblé terriblement attrayante.

Dans le manuel influent du psychologue-perceptologue Stephen Palmer, il est écrit que la couleur ne peut être réduite ni à la perception visuelle ni aux propriétés des objets ou de la lumière. Palmer écrit qu'au lieu de cela, «la couleur est mieux comprise comme le résultat de l'interaction complexe de la lumière physique dans l'environnement et notre système nerveux visuel» [Palmer, SE Vision Science: Photons to Phenomenology MIT Press (1999)].

Et en fait, je crois que la couleur n'est pas une propriété de l'esprit (perception visuelle), des objets ou de la lumière, mais un processus perceptuel est une interaction à laquelle participent ces trois concepts. Selon cette théorie, que j'appelle «adverbial couleur», les couleurs ne sont pas une propriété des choses, comme il semble au premier abord. Non, les couleurs sont la façon dont les stimuli externes agissent sur certains individus, et en même temps, la façon dont les individus perçoivent certains stimuli. L '«adverbialité» survient parce que les couleurs sont considérées comme une propriété des processus et non des choses. Par conséquent, au lieu de se référer aux noms des fleurs comme des adjectifs (décrivant des objets), nous devons les traiter comme des adverbes (décrire des actions). Je mange vite, j'y vais gracieusement, et par une bonne journée je vois que le ciel est bleu!

Les physiciens décrivent souvent la couleur bleue du ciel par

la diffusion de Rayleigh , le fait que de courtes longueurs d'onde de lumière visible sont diffusées par l'atmosphère terrestre plus que les longues, de sorte que la lumière bleue diffusée nous vient de toutes les parties du ciel lorsque le soleil est haut et qu'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Mais il ne faut pas être tenté de dire que le bleu du ciel est simplement une propriété de la diffusion de la lumière. Il n'y a pas de bleuissement jusqu'à ce que la lumière interagisse avec les sujets percevants, qui ont des photorécepteurs qui répondent différemment aux longueurs d'onde courtes et longues.

Par conséquent, il sera plus précis de dire que le ciel n'est pas bleu, mais nous le voyons bleu.

Hors de nos têtes

Pour «l'adréchioniste», il n'y a ni la couleur des objets, ni la couleur de la tête. La couleur est un processus perceptif. Puisque la couleur ne peut être réduite ni à la physique ni à la psychologie, nous nous retrouvons avec un ciel bleu, qui n'est ni interne ni externe, mais quelque chose entre ces concepts.

Cette idée affecte la compréhension de la perception consciente. Nous sommes habitués à penser la perception consciente comme quelque chose comme une séquence de sons et d'images passant devant nous sur notre écran de cinéma interne. C'est à partir de ce concept que la philosophe

Alva Noe veut s'écarter. Dans son livre de 2009, Out of Our Heads, Noe déclare que la conscience ne se limite pas au cerveau, mais quelque part «entre» l'esprit et l'environnement physique, et que la conscience doit être étudiée en termes d'actions [Noë, A Out of Our Heads Hill et Wang, New Haven, CT (2009)]. En soi, ces idées sont déroutantes. Mais si nous prenons un exemple de perception visuelle, alors «l'adverbialité des couleurs» est un moyen de comprendre la conscience située «en dehors de la tête». Selon l'adverbe, la perception des couleurs résulte de notre interaction avec le monde, et elle n'existerait pas sans contact avec l'environnement. Notre vie mentale intérieure dépend du contexte extérieur.

Mazviita Hirimuta - Professeur adjoint d'histoire et de philosophie des sciences à l'Université de Pittsburgh, auteur de Out of Color