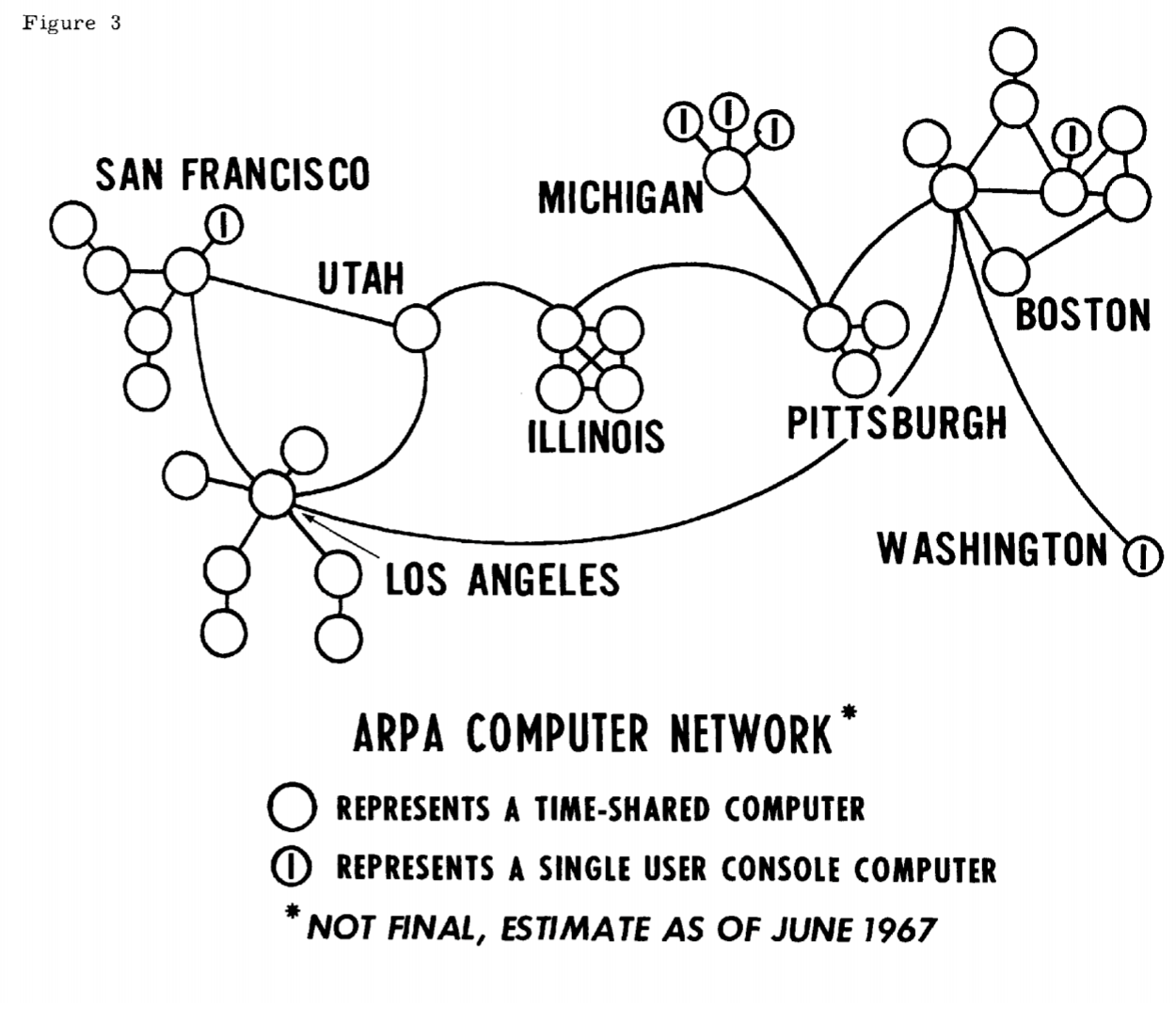

Diagramme du réseau informatique ARPA pour juin 1967. Un cercle vide - un ordinateur avec accès partagé, un cercle avec un tiret - un terminal pour un utilisateur

Diagramme du réseau informatique ARPA pour juin 1967. Un cercle vide - un ordinateur avec accès partagé, un cercle avec un tiret - un terminal pour un utilisateurAutres articles de la série:- Historique des relais

- L'histoire des ordinateurs électroniques

- Histoire du transistor

- Histoire d'Internet

Vers la fin de 1966,

Robert Taylor, avec de l'argent de l'ARPA, a lancé un projet pour connecter de nombreux ordinateurs en un seul système, inspiré par l'idée du «

réseau intergalactique » de

Joseph Carl Robert Liklider .

Taylor a transféré la responsabilité de l'exécution du projet aux mains compétentes de

Larry Roberts . L'année suivante, Roberts a pris plusieurs décisions cruciales qui seront ensuite répercutées dans l'architecture technique et la culture d'ARPANET et de ses partisans, dans certains cas même pendant plusieurs décennies. La première décision d'importance, bien que non chronologique, a été de déterminer le mécanisme de routage des messages d'un ordinateur à un autre.

Le problème

Si l'ordinateur A veut envoyer un message à l'ordinateur B, comment ce message peut-il être trouvé de l'un à l'autre? En théorie, il est possible de permettre à chaque nœud du réseau de communication de communiquer avec tous les autres, en connectant des nœuds physiques à chaque nœud entre eux. Pour communiquer avec B, l'ordinateur A envoie simplement un message via le câble sortant le reliant à B. Ce réseau est appelé entièrement connecté. Cependant, pour toute taille de réseau significative, cette approche devient rapidement impraticable, car le nombre de connexions augmente au carré du nombre de nœuds (pour être précis, comme (n

2 - n) / 2).

Par conséquent, une certaine méthode de construction d'une route de message est requise, qui, à l'arrivée du message à un nœud intermédiaire, l'enverrait davantage à la cible. Au début des années 1960, deux approches de base pour résoudre ce problème étaient connues. Le premier est la méthode de commutation des messages par «stockage et transmission». Cette approche a été utilisée par le système télégraphique. Lorsqu'un message arrivait à un nœud intermédiaire, il y était temporairement stocké (généralement sous la forme d'une bande de papier) jusqu'à ce qu'il soit possible de le transférer davantage vers la cible, ou vers un autre centre intermédiaire plus proche de la cible.

Puis le téléphone est apparu et une nouvelle approche était nécessaire. Un délai de plusieurs minutes après chaque déclaration faite par téléphone, qui devait être décryptée et transmise à destination, donnerait un sentiment de conversation avec un interlocuteur situé sur Mars. Au lieu de cela, le téléphone a utilisé la commutation de circuits. L'appelant a commencé chaque appel en envoyant un message spécial indiquant qui il voulait appeler. Au début, ils l'ont fait en parlant avec l'opérateur, puis en composant un numéro traité par l'équipement automatique sur le commutateur. L'opérateur ou l'équipement a établi une connexion électrique dédiée entre l'appelant et l'appelé. Dans le cas d'appels longue distance, cela pourrait nécessiter plusieurs itérations reliant l'appel via plusieurs commutateurs. Une fois la connexion établie, la conversation elle-même pouvait commencer et la connexion était maintenue jusqu'à ce que l'une des parties l'interrompe en raccrochant.

La communication numérique, qu'il a été décidé d'utiliser dans ARPANET pour connecter des ordinateurs fonctionnant selon le schéma de

partage du

temps , utilisait à la fois le télégraphe et le téléphone. D'une part, les messages de données étaient transmis dans des paquets séparés, comme sur un télégraphe, et non sous la forme de conversations continues au téléphone. Cependant, ces messages peuvent être de tailles différentes à des fins différentes, des commandes de la console de plusieurs caractères aux fichiers volumineux avec des données transférées d'un ordinateur à un autre. Si les dossiers étaient retardés en transit, personne ne s'en plaignait. Mais l'interactivité à distance nécessitait une réponse rapide, comme un appel téléphonique.

Une différence importante entre les réseaux de données informatiques, d'une part, et un téléphone avec un télégraphe, d'autre part, était la sensibilité aux erreurs dans les données traitées par les machines. Un changement ou une perte lors de la transmission d'un caractère dans un télégramme, ou la disparition d'une partie d'un mot dans une conversation téléphonique, pourrait difficilement perturber gravement la communication de deux personnes. Mais si le bruit sur la ligne passait d'un seul bit de 0 à 1 dans la commande envoyée à l'ordinateur distant, cela pourrait complètement changer la signification de la commande. Par conséquent, chaque message a dû être vérifié pour les erreurs et renvoyé s'il a été trouvé. De telles répétitions seraient trop coûteuses pour les messages volumineux, et la probabilité d'erreurs dans celles-ci était plus grande, car elles étaient transmises plus longtemps.

La solution à ce problème est venue grâce à deux événements indépendants qui se sont produits en 1960, cependant, ceux qui sont apparus plus tard ont été remarqués en premier par Larry Roberts et ARPA.

Rencontre

À l'automne de 1967, Roberts est arrivé à Gatlinburg, au Tennessee, par derrière les pics boisés des Great Smoky Mountains, pour livrer un document décrivant les plans de l'ARPA pour déployer le réseau. Il travaillait à l'Office des technologies de traitement de l'information (IPTO) depuis près d'un an, mais de nombreux détails de la conception du réseau étaient encore assez vagues, y compris la solution au problème de routage. En plus de vagues références aux blocs et à leurs tailles, la seule référence à cela dans le travail de Roberts était une remarque brève et évasive à la toute fin: «Il semble nécessaire de garder une ligne de communication périodiquement utilisée pour recevoir des réponses d'un dixième à une seconde nécessaires pour un travail interactif. "Ceci est très coûteux en termes de ressources réseau, et à moins que nous ne puissions appeler plus rapidement, la commutation et la concentration des messages deviendront très importantes pour les participants du réseau." De toute évidence, à ce moment-là, Roberts n'avait pas encore décidé d'abandonner l'approche qu'il avait utilisée avec Tom Marrill en 1965, c'est-à-dire la connexion d'ordinateurs via un réseau téléphonique à distance à l'aide de la numérotation automatique.

Par coïncidence, une autre personne était présente au même symposium, avec une bien meilleure idée réfléchie pour résoudre le problème du routage dans les réseaux de données. Roger Scantbury a traversé l'Atlantique en arrivant du British National Physical Laboratory (NPL) avec un rapport. Scantlebury a retiré Roberts après son discours et lui a parlé de son idée de

commutation de

paquets . Cette technologie a été développée par son responsable du NPL, Donald Davis. Aux États-Unis, les réalisations et l'histoire de Davis sont mal connues, bien qu'à l'automne 1967, le groupe Davis de NPL ait au moins un an d'avance sur l'ARPA avec ses idées.

Davis, comme beaucoup des premiers pionniers des ordinateurs électroniques, était un physicien de formation. Il est diplômé de l'Imperial College de Londres en 1943 à l'âge de 19 ans et a été immédiatement admis dans un programme secret de développement d'armes nucléaires, nommé

Tube Alloys . Là, il a dirigé un groupe de calculatrices qui ont utilisé des calculatrices mécaniques et électriques pour émettre rapidement des solutions numériques aux problèmes liés à la fusion nucléaire (son chef était

Emil Julius Klaus Fuchs , un physicien expatrié allemand qui avait déjà commencé à transmettre les secrets des armes nucléaires à l'URSS. ) Après la guerre, du mathématicien John Womersley, il a entendu parler du projet qu'il dirigeait dans le NPL - c'était la création d'un ordinateur électronique qui était censé effectuer tous les mêmes calculs à une vitesse beaucoup plus rapide.

Développé par Alan Turing, l'ordinateur s'appelait ACE, "machine informatique automatique".

Davis a saisi cette idée et a embauché le NPL aussi vite qu'il le pouvait. Contribuant à la conception détaillée et à la création de l'ordinateur ACE, il est resté profondément impliqué dans le domaine des ordinateurs en tant que chef de file de la recherche en NPL. En 1965, il s'est avéré qu'il était aux États-Unis lors d'une réunion professionnelle liée à son travail et a profité de cette occasion pour visiter plusieurs grands sites informatiques avec partage de temps pour voir de quoi il s'agissait. Dans l'environnement informatique britannique, le partage du temps au sens américain du partage informatique interactif entre plusieurs utilisateurs n'était pas connu. Au lieu de cela, leur partage du temps signifiait la distribution de la charge informatique entre plusieurs programmes de traitement par lots (de sorte que, par exemple, un programme fonctionne tandis qu'un autre est occupé à lire sur la bande). Ensuite, cette option sera appelée multiprogrammation.

Les errances de Davis l'ont conduit au projet MAC au MIT, au projet JOSS de RAND Corporation en Californie et au système de partage du temps de Dartmouth au New Hampshire. Sur le chemin du retour, un de ses collègues a suggéré d'organiser un atelier de partage pour informer la communauté britannique des nouvelles technologies dont ils avaient entendu parler aux États-Unis. Davis a accepté et a accueilli de nombreuses personnalités du secteur informatique américain, dont

Fernando Jose Corbato (créateur du "système de partage du temps compatible" au MIT) et Larry Roberts lui-même.

Au cours du séminaire (ou, peut-être, immédiatement après), Davis a été frappé par l'idée que la philosophie du partage du temps peut être appliquée aux lignes de communication des ordinateurs, et pas seulement aux ordinateurs eux-mêmes. Les ordinateurs à temps partagé donnent à chaque utilisateur une petite quantité de temps processeur, puis passent à un autre, créant pour chaque utilisateur l'illusion d'avoir son propre ordinateur interactif. De même, en coupant chaque message en morceaux de taille standard, que Davis a appelés «paquets», un canal de communication peut être partagé entre plusieurs ordinateurs ou utilisateurs du même ordinateur. De plus, cela résoudrait tous les aspects de la transmission de données pour lesquels les commutateurs téléphoniques et télégraphiques étaient mal adaptés. Un utilisateur travaillant avec un terminal interactif, envoyant des commandes courtes et recevant des réponses courtes, ne sera pas bloqué par le transfert d'un fichier volumineux, car ce transfert sera divisé en plusieurs paquets. Tout dommage dans ces messages volumineux affectera un seul paquet qui peut facilement être retransmis pour terminer le message.

Davis a décrit ses idées dans un ouvrage non publié de 1966, «Une offre pour un réseau de communications numériques». À cette époque, les réseaux téléphoniques les plus avancés étaient sur le point d'informatiser les commutateurs, et Davis a proposé d'intégrer la commutation par paquets dans un réseau téléphonique de nouvelle génération, créant un réseau de communication à large bande unique capable de traiter diverses demandes, des simples appels téléphoniques à l'accès à distance aux ordinateurs. À ce moment-là, Davis avait été promu directeur du NPL et il a formé une équipe de communication numérique dirigée par Scantlebury pour mettre en œuvre son projet et créer une démo fonctionnelle.

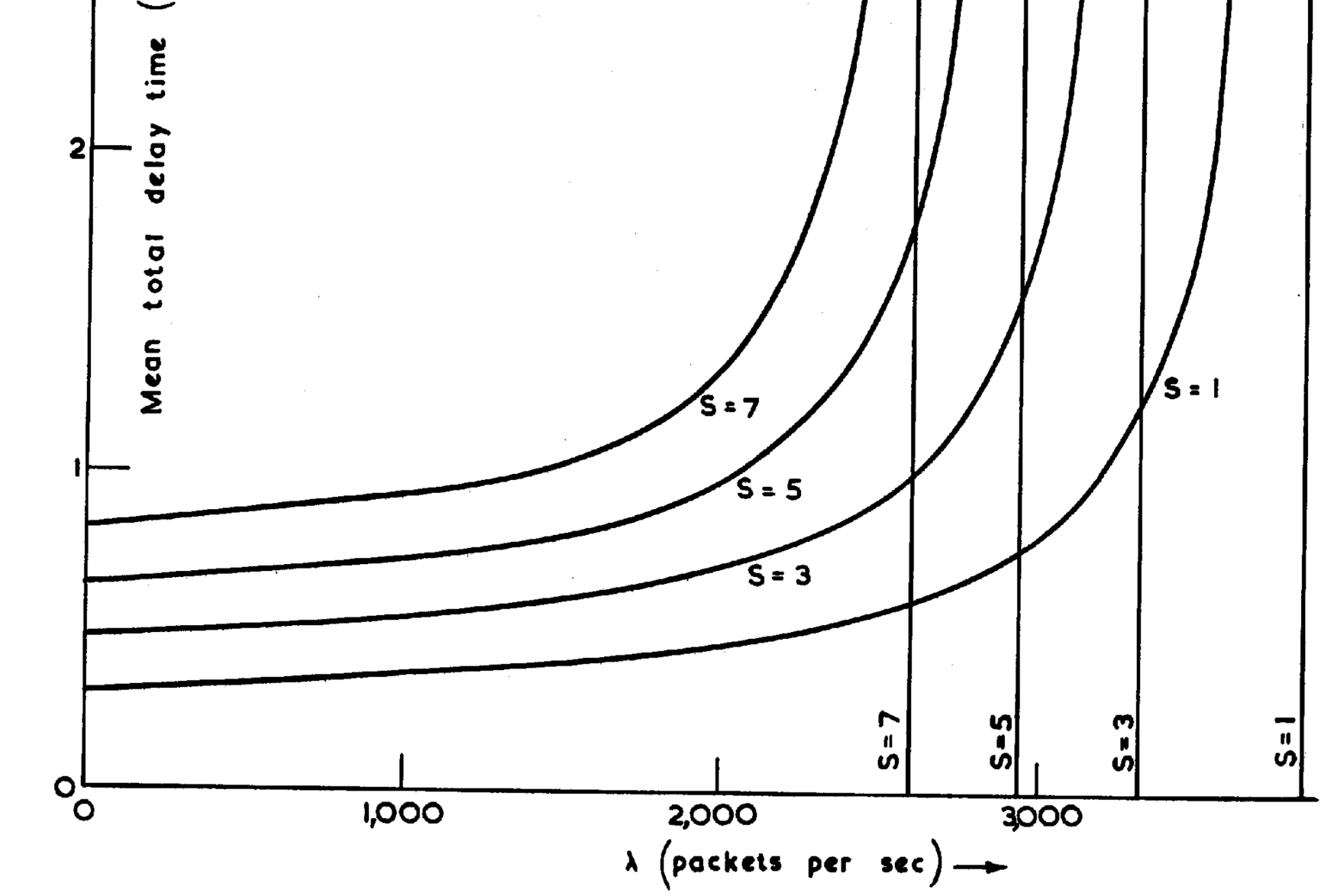

Au cours de l'année précédant la conférence de Gatlinburg, l'équipe de Scantlebury a élaboré tous les détails de la création d'un réseau à commutation par paquets. Un nœud pourrait échouer par le routage adaptatif, capable de travailler avec plusieurs chemins vers la destination, et un seul paquet pourrait être résolu en le renvoyant. La simulation et l'analyse ont indiqué que la taille optimale du paquet serait de 1000 octets - si vous le réduisez beaucoup, les coûts de débit de ligne pour les métadonnées dans l'en-tête seront trop importants, beaucoup plus longs - et le temps de réponse des utilisateurs interactifs augmentera trop souvent en raison de messages volumineux .

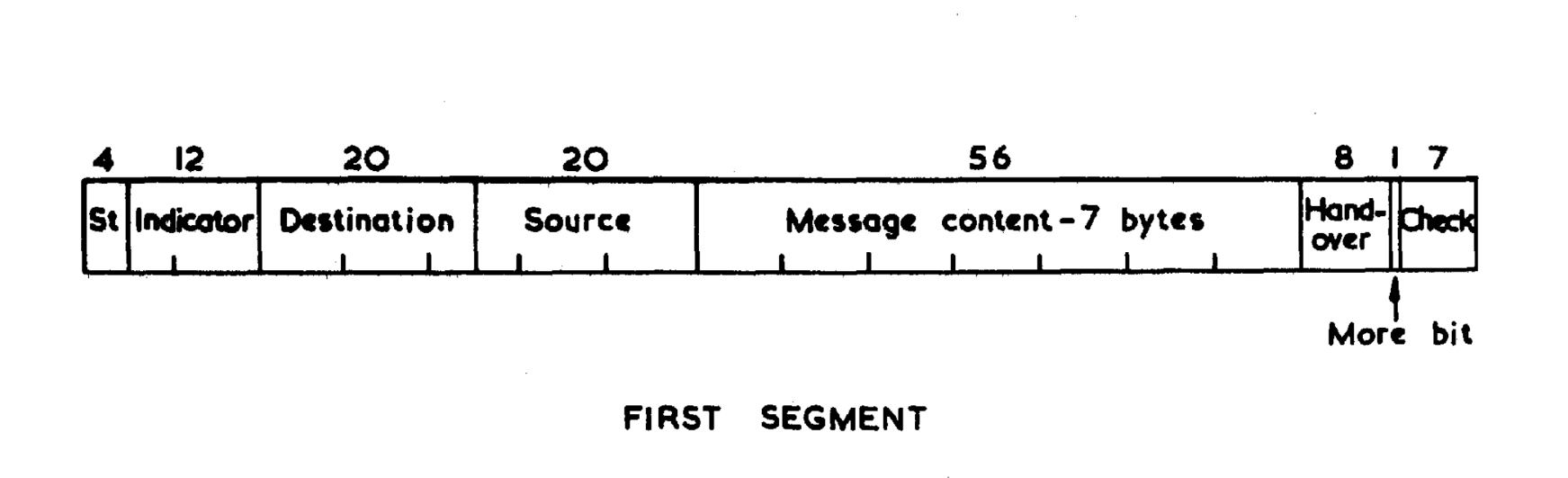

Le travail de Scantlebury contenait des détails tels que le format de l'emballage ...

Le travail de Scantlebury contenait des détails tels que le format de l'emballage ... ... et analyse de l'effet de la taille des paquets sur la latence du réseau.

... et analyse de l'effet de la taille des paquets sur la latence du réseau.Pendant ce temps, les recherches de Davis et Scantlebury ont conduit à la découverte de travaux de recherche détaillés effectués par un autre Américain qui a eu une idée similaire plusieurs années avant eux. Mais en même temps,

Paul Beran , un ingénieur électricien de RAND Corporation, n'a pas du tout pensé aux besoins des utilisateurs d'ordinateurs partageant du temps. RAND était un groupe de réflexion financé par le ministère américain de la Défense à Santa Monica, en Californie, créé après la Seconde Guerre mondiale pour planifier et analyser à long terme les problèmes stratégiques de l'armée. Le but de Beran était de retarder une guerre nucléaire en créant un réseau de communications militaires très fiable qui pourrait survivre même à une attaque nucléaire à grande échelle. Un tel réseau rendrait une frappe préventive de l'URSS moins attrayante, car il serait très difficile de détruire la capacité des États-Unis à frapper plusieurs points sensibles en réponse. À cette fin, Beran a proposé un système qui décompose les messages en ce qu'il appelle des blocs de messages qui pourraient être transmis indépendamment sur un réseau de nœuds de communication avec un nombre excessif de connexions, puis assemblés ensemble au point final.

ARPA avait accès aux volumineux rapports de Baran pour RAND, mais comme ils n'étaient pas connectés à des ordinateurs interactifs, leur importance pour ARPANET n'était pas évidente. Roberts et Taylor, apparemment, n'ont jamais été remarqués. Au lieu de cela, à la suite d'une rencontre fortuite, Scantlebury a tout présenté à Roberts sur un plateau d'argent: un mécanisme de commutation bien pensé, l'applicabilité à la tâche de créer des réseaux informatiques interactifs, des documents de référence de RAND, et même le nom `` package ''. Le travail de NPL a également convaincu Roberts qu'il aurait besoin de vitesses plus élevées pour obtenir une bonne bande passante, il a donc mis à jour ses plans pour des liaisons à 50 kbps. Pour créer ARPANET, la partie fondamentale du problème de routage a été résolue.

Certes, il existe une autre version de l'idée de commutation de paquets. Roberts a ensuite affirmé qu'il avait déjà des idées similaires dans sa tête, grâce au travail de son collègue, Len Kleinrock, qui aurait décrit ce concept en 1962, dans sa thèse de doctorat sur les réseaux de communication. Cependant, il est incroyablement difficile d'extraire une telle idée de ce travail, et d'ailleurs, je n'ai trouvé aucune autre preuve pour cette version.

Réseaux qui n'étaient pas

Comme nous pouvons le voir, pas moins de deux équipes étaient en avance sur ARPA dans le développement de la commutation de paquets, une technologie qui s'est avérée si efficace qu'elle sous-tend désormais presque toutes les communications. Pourquoi ARPANET est-il devenu le premier réseau important à l'utiliser?

Il s'agit de subtilités organisationnelles. L'ARPA n'avait pas l'autorisation officielle de créer un réseau de communication, mais il y avait un grand nombre de centres de recherche avec leurs propres ordinateurs, une culture de morale "libre" que presque personne ne regardait et des montagnes d'argent. La demande initiale de Taylor de 1966 pour des fonds pour créer ARPANET a annoncé un chiffre de 1 million de dollars, et Roberts a continué à dépenser autant chaque année à partir de 1969 pour créer et exploiter ce réseau. Dans le même temps, cet argent était une bagatelle pour l'ARPA, donc aucun de ses patrons n'était inquiet de ce que Roberts faisait avec eux, tant qu'il pouvait au moins d'une manière ou d'une autre être attiré par les besoins de la défense nationale.

Baran chez RAND n'avait ni la capacité ni l'autorité de faire quoi que ce soit. Son travail était purement de recherche et d'analyse, et il pourrait être appliqué à la défense si désiré. En 1965, RAND a en fait recommandé son système Air Force, et ils ont approuvé la viabilité du projet. Mais sa mise en œuvre est tombée sur les épaules de l'agence de communication de la défense, et là, ils n'étaient pas particulièrement versés dans les communications numériques. Beran a convaincu les autorités RAND qu'il valait mieux retenir cette offre que de le laisser le réaliser de toute façon et ruiner la réputation des communications numériques distribuées.

Davis, en tant que chef du NPL, avait beaucoup plus de pouvoir que Baran, mais un budget plus limité que l'ARPA, et il n'avait pas de réseau social et technique prêt à l'emploi à partir d'ordinateurs de recherche. Il a réussi à créer un prototype de réseau local à commutation de paquets (il n'y avait qu'un seul nœud, mais de nombreux terminaux) dans le NPL à la fin des années 1960, avec un budget modeste de 120 000 £ sur trois ans. ARPANET a consacré environ la moitié de ce montant chaque année au fonctionnement et à la maintenance de chacun des nombreux nœuds du réseau, à l'exclusion de l'investissement initial en matériel et logiciels. L'organisation capable de créer un réseau britannique à commutation de paquets à grande échelle était British post, qui exploitait des réseaux de télécommunications dans le pays, à l'exception du publipostage. Davis a réussi à intéresser certains responsables influents à ses idées sur un réseau numérique national, mais il n'a pas pu changer la direction du mouvement d'un système aussi énorme.

Liklider, alliant chance et planification, a trouvé une belle serre où son réseau intergalactique pourrait s'épanouir. En même temps, on ne peut pas soutenir que tout, sauf la commutation de paquets, reposait sur de l'argent. Le rôle et l'exécution de l'idée ont également joué. De plus, l'esprit d'ARPANET a également été déterminé par plusieurs autres décisions importantes au stade de la conception. Par conséquent, nous examinerons plus en détail comment la responsabilité a été répartie entre les ordinateurs qui ont envoyé et reçu des messages et le réseau via lequel ils ont envoyé ces messages.

Quoi d'autre à lire

- Janet Abbate, Inventer l'Internet (1999)

- Katie Hafner et Matthew Lyon, Where Wizards Stay Up Late (1996)

- Leonard Kleinrock, «An Early History of the Internet», IEEE Communications Magazine (août 2010)

- Arthur Norberg et Julie O'Neill, Transforming Computer Technology: Information Processing for the Pentagon, 1962-1986 (1996)

- M. Mitchell Waldrop, The Dream Machine: JCR Licklider and the Revolution That Made Computing Personal (2001)