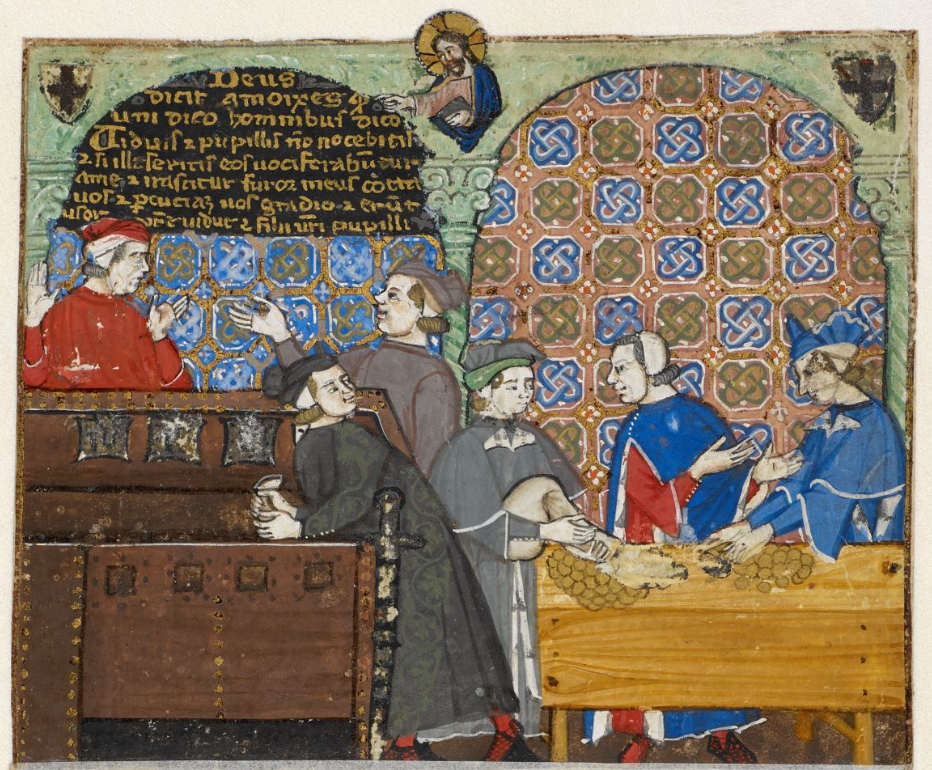

«Cupidité». Vignette du manuscrit. Gênes, env. 1330, British Library

«Cupidité». Vignette du manuscrit. Gênes, env. 1330, British LibraryComme vous le savez, au Moyen Âge, l'Église catholique romaine n'a pas vraiment favorisé les usuriers. Comme punition pour le péché d'usure, on pouvait être expulsé de l'église, ce qui garantissait d'aller en enfer après la mort. Selon Dante, sur le septième cercle de l'enfer des usuriers (ainsi que des blasphémateurs et des sodomites), du sable combustible déserté et une pluie de feu attendaient. Il convient de noter que si aujourd'hui nous appelons habituellement l'usure la collecte d'intérêts injustifiés et prédateurs, alors au Moyen Âge, l'Église le considérait comme un péché et puni pour avoir exigé un montant quelconque sur le corps de la dette, même le plus insignifiant. De plus, non seulement le prêteur lui-même est devenu pécheur, mais aussi son débiteur, qui a accepté de payer des intérêts.

Faut-il dire que les banquiers médiévaux ont fait preuve d'une ingéniosité remarquable pour prêter aux clients dans un climat d'investissement aussi défavorable? Au XIVe siècle, la pensée collective a trouvé plusieurs astuces à la fois pour contourner une interdiction religieuse.

Premièrement, l'Église n'a pas interdit les dons. Le client avait tout droit du fond du cœur de remercier le banquier pour le service rendu, en payant un peu plus que le corps du prêt. Bien entendu, le client et le banquier ne devraient en aucun cas avoir convenu à l'avance de la taille exacte du cadeau. Il est curieux que les banquiers puissent offrir des cadeaux aux investisseurs. Il est connu que les dépôts à terme dans les banques de Florence ont suscité

un intérêt , c'est-à-dire, à la discrétion du banquier, comme un geste de bonne volonté. Bien sûr, un banquier qui n’a pas payé assez généreusement les intérêts «volontaires» a tôt ou tard perdu face à ses concurrents.

Deuxièmement, l'Église a accordé des amendes et des dommages-intérêts. Si le client n'a pas eu le temps de rembourser la dette à temps, il a dû payer une amende, car le banquier pourrait rater l'occasion d'investir de l'argent de manière rentable pendant le retard. Il ne reste plus qu'à indiquer dans le contrat et dans le grand livre bancaire une date de remboursement, plus tôt, et en mots à convenir d'une autre, plus tard. Les pénalités accumulées pendant un retard imaginaire deviendront un taux d'intérêt déguisé. Étonnamment, nous entendons des échos de ce schéma presque tous les jours: le mot anglais interest vient du latin médiéval

interesse (réparation).

Troisièmement, le banquier pourrait cacher la véritable taille de la dette. Dans le grand livre, il a inscrit le montant égal au paiement futur, mais en réalité il a donné un peu moins au client. Une telle gestion de compte «créative» est dangereuse car elle nécessite une fraude non seulement dans les dossiers du banquier, mais aussi dans la tenue de livres d'un client qui peut ne pas avoir de solde. Néanmoins, les chercheurs ont trouvé des traces de fraude, même dans les documents du Trésor royal anglais (l'Échiquier): aux XIIIe-XIVe siècles, les monarques anglais, à commencer par Édouard Ier, utilisaient souvent les services des banques italiennes.

Enfin, quatrièmement, les banquiers ont appris à utiliser le marché des changes pour créer des prêts synthétiques, tout comme les ingénieurs financiers réels titulaires d'un doctorat et d'un MBA. Nous considérerons cette méthode ci-dessous.

Marché monétaire médiéval

Le principal instrument des négociants en devises du XIVe siècle était une lettre de change ou, plus simplement, une lettre de change. Selon le reçu, il était possible d'obtenir la monnaie dans une ville et de payer avec la deuxième monnaie dans une autre ville après une période déterminée. La période de paiement dans la deuxième ville dépendait généralement de la distance. Par exemple, pour les transactions entre Florence et Venise, la durée standard était de 10 jours et pour les transactions entre Venise et Londres - trois mois.

Prenons un exemple. Si un certain marchand allait acheter des marchandises à Venise et les vendre à Londres, alors il pourrait venir dans une banque vénitienne et demander 100 ducats vénitiens. En échange, le commerçant a remis au banquier un reçu, selon lequel il pourrait recevoir dans une banque de Londres 20 livres en 3 mois. Le commerçant était également appelé le vendeur du reçu, et le banquier était l'acheteur, car le jour de la transaction, le banquier «achetait» le reçu au marchand pour de l'argent réel. En termes modernes, le banquier a acheté aujourd'hui la paire de devises GBPDUC au taux de 5 ducats pour 1 livre en trois mois. Cependant, contrairement aux transactions en devises modernes, l'échange a été étiré au fil du temps. Tous les trois mois, le banquier a dû attendre patiemment et espérer que le vendeur arriverait à Londres en toute sécurité et remplirait ses obligations.

Si tout se passait bien, alors trois mois suffisaient pour qu'un marchand achète à Venise des marchandises pour des ducats, arrive avec eux à Londres, les vende pour des livres et paie les 20 livres nécessaires à une banque locale. Entre-temps, le banquier envoyait son reçu à son collègue de Londres. Après avoir reçu le reçu et l'argent, le banquier londonien a transféré des livres du compte du marchand au compte du banquier vénitien, et tout le monde était satisfait. L'église ne s'est pas opposée à une telle transaction, suivant le principe du

cambium non est mutuum (l'échange n'est pas un devoir).

Ingénierie financière du XIVe siècle

Et si le marchand ne pouvait pas collecter 20 livres à la date convenue ou n'apparaissait même pas à Londres? La Banque de Londres avait le droit de «protester» contre le reçu, c'est-à-dire de conclure de force une transaction inversée entre le banquier vénitien et le commerçant en leur nom. Dans cette nouvelle transaction, le marchand a reçu les 20 livres manquantes et a payé un reçu pour les ducats encore 3 mois plus tard. Par exemple, si au moment de la conclusion de la transaction inverse (trois mois après la transaction à Venise) le taux du marché à Londres était de 5,3 ducats pour 1 livre, alors le commerçant était obligé de payer 106 ducats au banquier vénitien trois mois plus tard. En d'autres termes, la banque de Londres n'a pris aucun risque et a proposé au banquier vénitien de traiter de manière indépendante avec son client malchanceux.

Paiements par le commerçant à la suite de transactions directes et inversesCela semble compliqué, mais il est important pour nous de retracer l'effet total des transactions directes et inverses. Comment s'appelle, surveille tes mains. Le marchand a reçu 100 ducats dans une banque à Venise et six mois plus tard, il a payé 106 ducats à Venise à la même banque. Les paiements en livres sterling comme ils l'ont fait, ils se sont effondrés à zéro. De plus, il n'était pas du tout nécessaire d'acheter des marchandises et de se traîner dans des contrées lointaines de Londres humide, car une banque anglaise pouvait entamer seule le processus de protestation contre un reçu. Il est beaucoup plus agréable de rester sous le soleil de l'Italie et de dépenser 100 ducats pour le développement des affaires à Venise. Qu'est-ce que c'est sinon un prêt à 12% par an? Ainsi, deux transactions monétaires autorisées par l'Église d'un simple mouvement de main se sont transformées en un prêt interdit.

À strictement parler, une transaction en double devise n'est pas un prêt à taux fixe. Le pourcentage que le banquier gagne dépend du taux auquel il pourra conclure une deuxième transaction à Londres. Si pendant ces trois mois le Brexit médiéval se produit et que la livre tombe à 4 ducats, le banquier ne gagnera pas seulement, mais perdra également 20 ducats. L'incertitude sur les bénéfices futurs, soit dit en passant, a été un argument important dans le débat sur le caractère coupable des transactions en double monnaie. Quelle usure, chère Eglise, si le client pouvait potentiellement rentrer moins qu'il n'avait prêté?!

Bien sûr, le banquier a dû mettre le risque de change dans la toute première transaction. Même alors, les gens ont compris que l'argent maintenant et l'argent dans trois mois ne sont pas la même chose. Par exemple, si le taux du marché de la livre au ducat lors de l'échange de pièces contre des pièces était de 5,15 ducat par livre, alors à Venise, les banquiers ont acheté des reçus pour les livres futures à 5,0 (légèrement moins cher), et à Londres, ils ont vendu des livres pour les futurs ducats à 5, 3 (un peu plus cher). Il est très similaire aux échangeurs modernes avec leur large écart entre les taux d'achat et de vente, n'est-ce pas?

Pour rester compétitif sur le marché des changes, tout le monde - aussi bien les banquiers que les commerçants - avait besoin d'informations à jour sur les taux de change dans toutes les grandes villes. Il a été jugé bon d'ajouter les dernières cotations du marché des devises locales à la fin de chaque lettre commerciale. Les lettres, conservées de cette époque, ont permis aux scientifiques de compiler des séries temporelles de taux de change assez longues dans les principaux centres financiers d'Europe, ainsi que d'évaluer la rentabilité des prêts créés à partir d'opérations de change.

Il s'est avéré que la différence entre les taux d'achat et de vente permettait aux banquiers de gagner 10 à 16% par an, quelles que soient les deux villes participant à la transaction - que Florence et Venise (en moyenne 10,9% par an, 30 jours pour deux transactions), que Gênes et Londres (14,5% en moyenne par an, 180 jours pour deux transactions). Bien sûr, il y a eu des pertes, mais à longue distance, la stratégie a fonctionné. À titre de comparaison, au cours de la même période, la rente foncière en Italie a rapporté 8 à 10% par an, et les dépôts florentins

une discrezione - de 6% à 10%. Il est prouvé que la banque Médicis a demandé 10 à 12% par an pour des prêts entièrement garantis par des garanties. Par conséquent, les 10 à 16% par an susmentionnés ressemblent à un taux raisonnable pour un prêt non garanti, qui comporte également un risque de change.

Nous ne savons pas avec certitude dans quelle mesure les opérations de change ont été utilisées pour créer des prêts. Tous les reçus n'ont pas fait l'objet d'une procédure de réclamation, de plus, généralement les inscriptions dans les livres bancaires ne répondent pas à la question de savoir pourquoi le vendeur n'a pas pu remplir ses obligations. Peut-être qu'il a perdu une charge dans une tempête, ou peut-être que cela faisait partie d'un accord oral avec un banquier. En revanche, des preuves ont été conservées de transactions complètement artificielles, lorsque le banquier n'a même pas pris la peine d'envoyer des reçus dans une autre ville, mais a simplement inscrit une transaction directe et inversée dans ses livres aux cours qu'il avait inventés. Très probablement, dans la plupart des cas, les commerçants ont utilisé le marché des changes aux fins prévues, pour le commerce international, et seulement parfois pour contracter un emprunt.

Conclusion

J'ai du mal à formuler une attitude personnelle envers tout ce dont je vous ai parlé. D'une part, l'ingéniosité est d'une grande qualité. Une admiration particulière est causée par le fait que ces messieurs ont conclu des accords alors que non pas des amendes et des années de prison étaient en jeu, mais des âmes immortelles et des tourments éternels de l'enfer. D'un autre côté, je plonge dans de tristes pensées sur la nature de l'homme. Il s'avère que la possibilité d'abus est un revers inévitable de l'innovation financière et de la croissance économique.

Les références

1. Bell, Adrian R., Chris Brooks et Tony K. Moore. "Cambium non est mutuum: taux de change et d'intérêt dans l'Europe médiévale."

The Economic History Review 70.2 (2017): 373–396

2. Bell, Adrian R., Chris Brooks et Tony K. Moore. «Intérêt pour les récits médiévaux: exemples d'Angleterre, 1272–1340.»

Historique 94.316 (2009): 411-433

3. Goldthwaite, Richard A. «Les services bancaires locaux à la renaissance de Florence».

Journal of European Economic History 14.1 (1985): 5–55

4. Alighieri, Dante.

La Comedia di Dante Alleghieri . Johann Numeister et Evangelista Angelini da Trevi, 1472