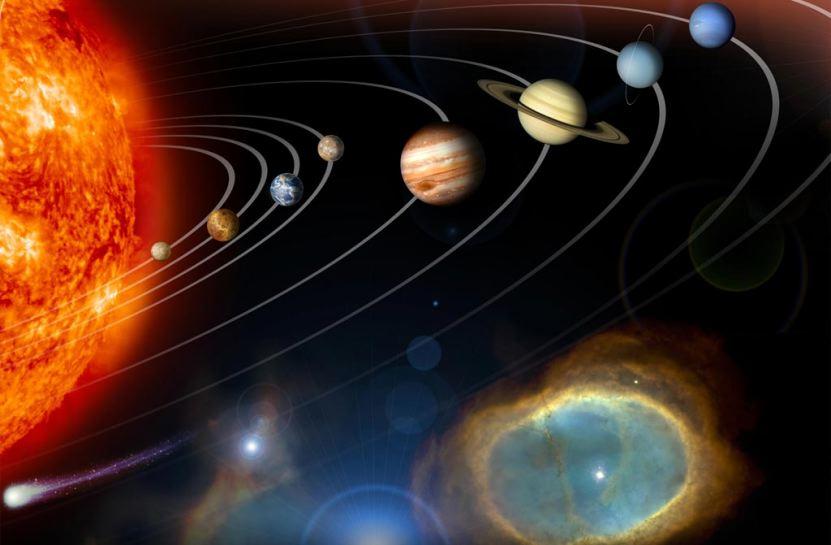

人类关于行星随着时间变化的想法。 贤士和古代学者曾经认为地球是一个圆盘(或之字形或立方体),但随着时间的流逝,很明显这是一个球。 后来发现,我们的星球只是已知宇宙中众多星球之一。

但是,我们对地球的概念仍在发展。 简而言之,行星的定义在历史上一直与上下文相关联。 天文学家不仅发现了太阳系之外的行星突破了我们认为正常的界限,而且发现了我们自身系统中的新物体迫使我们改变了分类方案。

学期记录

太阳系行星的古代哲学家和科学家似乎根本不像今天这样。 如果没有望远镜,它们看起来就像是明亮的恒星,相对于背景恒星运动。 描述行星运动的最早记录可以追溯到公元前第二个千年,当时巴比伦的天文学家为西方天文学和占星术奠定了基础。

这可能包括从巴比伦国王

安米·扎杜克 (公元前十七世纪)观察到金星的迹象。 在公元前7世纪的平板电脑

MUL.APIN上 在这一年中阐述了太阳,月亮以及后来已知的行星(水星,金星,火星,木星,土星)的运动。 同样是在公元前7世纪

的新亚述王国的

Enum Anu Enlil碑刻上也描述了与天体现象和行星运动有关的预兆。

在古代,天文学家采用了行星的新概念-围绕地球旋转的物体。 尽管其中一些人为日心系统进行了竞选,例如,公元前

萨摩斯三世的天文学家

阿里斯塔丘斯 和公元前二世纪的塞琉西亚的塞琉古斯 -大多数科学家倾向于地心观点。 然后,天文学家已经开始创建数学模型来预测行星的及时运动。

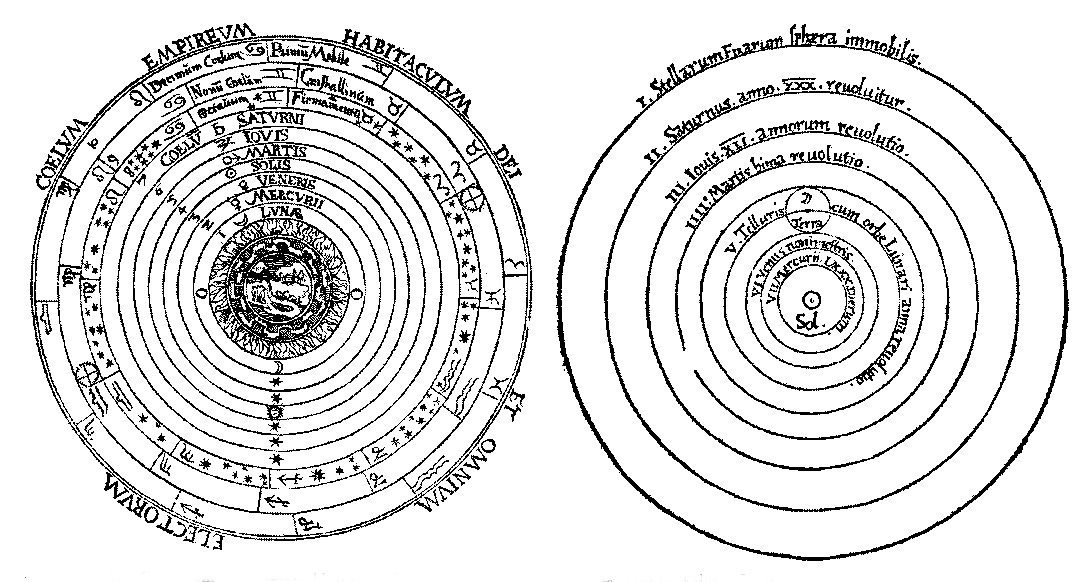

这项研究的高潮发生在公元2世纪,托勒密(Ptolemy)出版了经典作品《

阿尔玛格斯特》(Almagest) ,这一著作在欧洲和中东地区一直是天文和占星学的经典,已有一千多年的历史了。 根据这个系统,著名的行星和天体(甚至是太阳)绕地球旋转。 在随后的几个世纪中,印度和伊斯兰天文学家根据对天空的观测对该系统进行了补充。

随着十五至十八世纪科学革命的开始,行星的定义开始再次改变。 感谢尼古拉·哥白尼,伽利略·伽利莱和约翰内斯·开普勒,他们提出并推广了太阳系的日心模型,行星被定义为绕太阳公转的物体,而不是地球。 望远镜的发明使人们对行星及其与地球的相似性有了更好的了解。

宇宙的地心和日心模型的比较

宇宙的地心和日心模型的比较在18至20世纪之间,人们发现了它,而没有计算新的物体,卫星和行星。 谷神星,维斯塔,帕拉斯(和主要的小行星带),天王星和海王星行星,火星的月亮和天然气巨头。 然后在1930年发现了冥王星,它被指定为太阳系的第9颗行星。

在此期间,对行星没有正式定义。 根据共同的协议,该行星被认为是围绕太阳公转的任何“大”物体。 它与关于太阳系九个行星的协议一起一直保留到21世纪。 到了这个时候,太阳系内外的许多发现开始要求采用正式定义。

太阳系外行星工作组

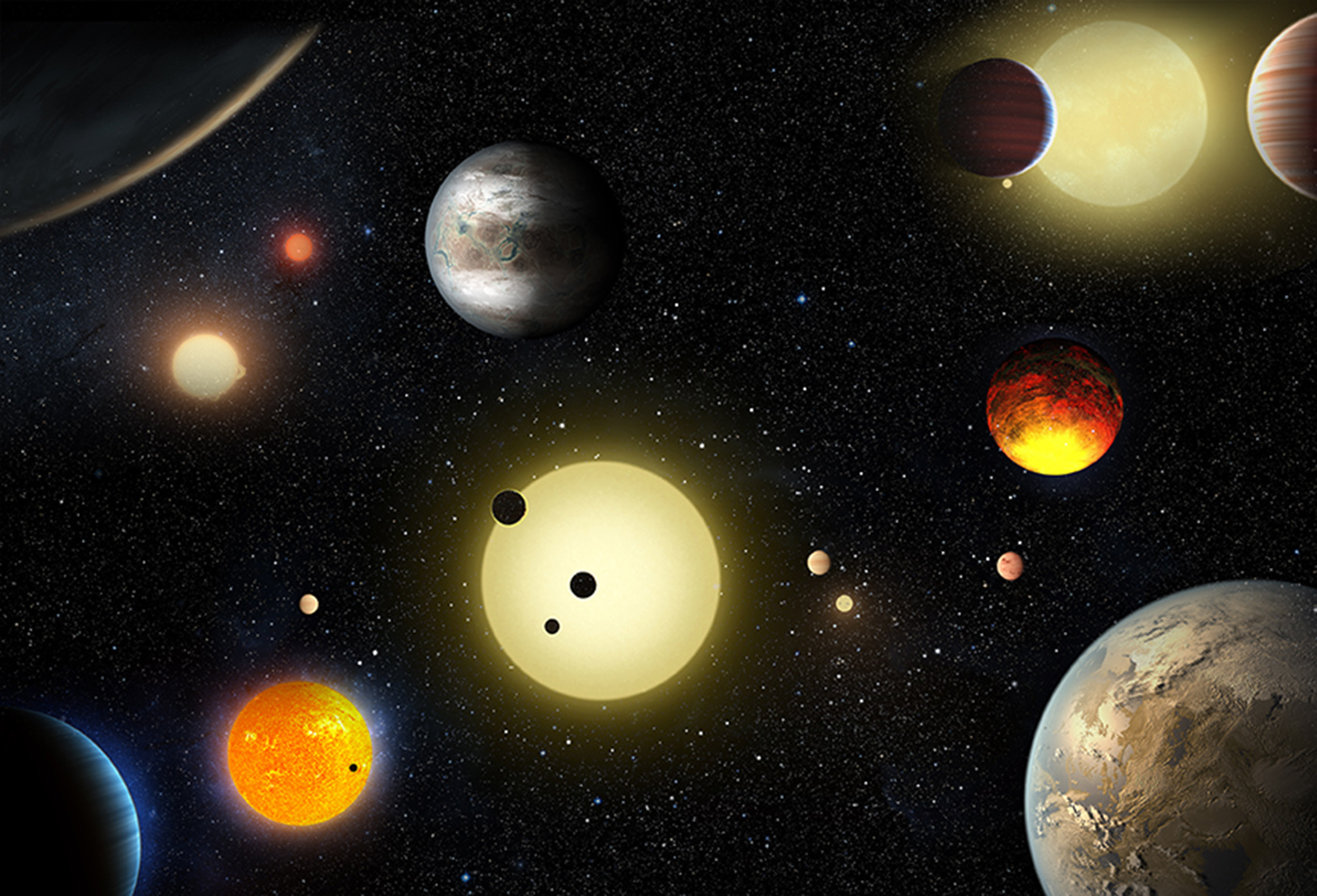

天文学家长期以来一直认为其他恒星系统也应该拥有自己的行星,但是首次发现太阳系之外的行星(太阳系外或系外行星)是在1992年。 然后,在阿雷西博天文台工作的两名射电天文学家(亚历山大·沃尔什昌和戴尔·弗雷尔)宣布发现了

两颗绕脉冲星PSR 1257 + 12运转的

行星 [该行星被称为PSR B1257 + 12 c或Poltergeist-大约。 翻译]。

首次证实的发现发生在1995年,当时日内瓦大学的天文学家(Michel Mayor和Didier Kelo)宣布发现51 Pegasus b。 从九十年代中期到2009年

开普勒太空

望远镜的发射,大多数太阳系外行星都是气体巨人,其大小和质量都与木星相当或明显优于木星。

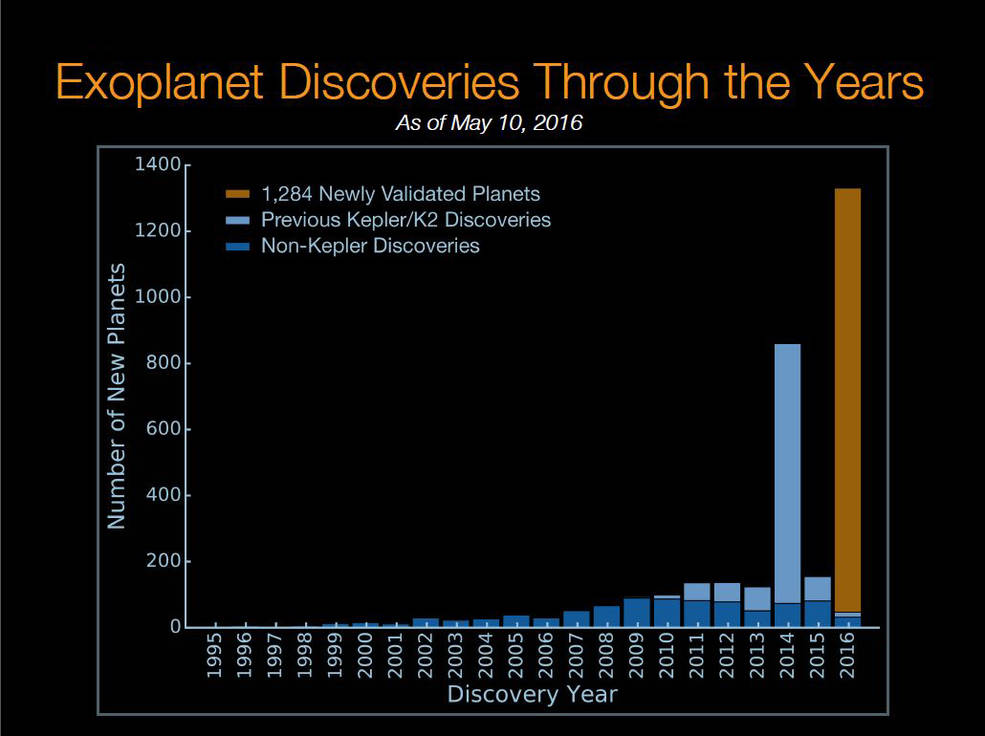

2017年1月,开普勒望远镜发现了所有系外行星中最大的一批-1,284颗。

2017年1月,开普勒望远镜发现了所有系外行星中最大的一批-1,284颗。新发现迫使国际天文学界IAU于1999年成立

了太阳系外行星工作组 (WGESP)。 她的任务被称为“成为国际研究太阳系外行星的中心枢纽”。 作为研究和发现许多太阳外物体的结果,人们已经进行了一些尝试来完善术语。

到2003年2月,WGESP宣布了该行星的“工作定义”的制定:

1)实际质量小于氘热核聚变所需的边界质量的物体(对于太阳金属性物体,现在的质量为13木星质量),绕着恒星或恒星残余物-这些是“行星”(它们的形成方式无关紧要)。 将太阳系外物体识别为行星所需的最小质量/大小应与太阳系中使用的最小质量/大小相似。

2)实际质量超过氘热核聚变所需的边界质量的星际物体,无论它们位于何处以及如何形成,都是“棕矮星”。

3)在质量不超过氘热核聚变所需的边界质量的年轻恒星簇中自由移动的物体-这些不是行星,而是棕褐色的矮人。

截至2017年1月22日,已确认发现2,000个系外行星,并在2,675个恒星系统(包括602个多行星系统)中发现了3,565个候选行星。

每年确认的系外行星发现数量

每年确认的系外行星发现数量从2000年代中期开始,在柯伊伯带发现了许多发现,这激发了关于行星这一话题的新辩论。 这一切始于2003年由圣地亚哥帕洛玛天文台的一组天文学家发现塞德纳。 随后的观察证实,它的直径约为1000 km,并且足够大,可以经历静水平衡。

随后在2005年,由以前的天文学家团队发现了埃里斯(Eris),这是一个更大的物体(直径超过2000公里)。 然后,在同一天,发现了Makemake,几天后,发现了Haumea。 在此期间,又发现了一些发现-2002年的Kvavar,2004年的Orc和2007年的OR10。

在冥王星轨道之外发现了几个物体,它们的大小足以形成球形,这迫使国际天文学联合会开始对行星进行正式定义。 到2005年10月,由19个IAU成员组成的小组将选择范围缩小到三个特征:

1.行星-太阳轨道上直径超过2000公里的任何物体。

2.行星-太阳轨道上由其自身引力提供的具有稳定形式的任何物体。

3.行星-太阳轨道上占主导地位的任何物体。

由于未能达成共识,委员会决定将这些定义进行更广泛的投票。 它于2006年8月在布拉格的IAU第26届会议上举行。 8月24日,对该问题进行了最后表决,并通过了新的分类方案,将行星和较小的物体分开。

1.行星是天体,(a)绕着太阳公转,(b)具有足够的质量,以便其自身的重力克服固体的阻力,使其达到静水平衡(近球形),并且(c)清洁其轨道附近。

2.矮行星是天体,(a)绕着太阳公转,(b)具有足够的质量,以使其自身的重力克服固体的阻力,从而达到静水平衡(近球形),(c)不能清洁其周围环境轨道,(g)不是卫星。

3.除绕太阳轨道运行的卫星外,所有其他物体均应称为“太阳系的小物体”。

根据这一决定,国际天文学联合会将冥王星,埃里斯和谷神星列为矮行星,而其他跨海王星天体(TNOs)仍未标记。 新的分类在天文界引起了许多歧义和反对,并且许多人指责其应用的含糊性和争议性标准。

著名的跨海王星天体

著名的跨海王星天体例如,许多人认为行星应该清洁其周围环境,这是指存在近地天体,木星的特洛伊木星小行星,以及行星如何与其他天体共享轨道的其他示例。 但是他们的主张被拒绝了,并解释说这些大型机构不与小型机构共享轨道,而是支配它们并拖着它们前进。

另一个滑点是静水力平衡问题,这是因为行星有足够的质量在重力的作用下塌陷并呈球形。 在什么时候发生这种情况,仍然未知,并且有些人认为由于这个原因,这种标准没有被正确使用。

另外,一些天文学家声称这些新标准仅对与太阳系一起工作有用。 但是,正如系外行星研究表明的那样,其他恒星系统中的行星可能大不相同。 特别是,许多“超木星”和“超地球”的发现破坏了人们普遍认为的行星系统正常概念。

2008年6月,国际天文学联合会执行委员会宣布建立一个新的矮行星子类,以进一步澄清这些定义。 他们在处理有关新发现的TNO的信息时,定义了“类人动物”一词,将未来将发现的冥王星,埃里斯和其他跨海王星矮行星(谷神星除外)组合在一起。 随着时间的流逝,Haumea和Makemake已添加到列表中。

尽管进行了所有这些尝试并进行了命名上的更改,但许多人仍然认为问题尚未解决。 此外,第9颗行星可能存在于太阳系的外边界,为讨论增加了动力。 随着我们对系外行星研究的继续-以及对其他恒星系统的无人(甚至有人)任务的实施-我们可以期待这场辩论进入一个新的阶段!