在我的第一门神经影像学课程的第一门课中,发生了令人困惑的对话。

教授 :在此实验中,人们看着屏幕中央的十字架,而在十字架的左侧或右侧则显示了Gabor点...

学生 :抱歉,Gabor的景点是哪里?

教授 :嗯,这是正弦曲线与高斯曲线的卷积。

他对我们微笑,没有注意到屏幕上的他背后只是Gabor现场的图像。 他期待地扬起了眉毛。 他的整个姿势说:“好了,现在清楚了吗?”

学生 :嗯...

教授 :不? 在这里,让我告诉你。

仍然无视演示屏幕,他转向董事会。 在其上,他绘制了正弦波,并在其下绘制了高斯曲线。

“现在您正在对它们进行折叠操作!” [

根据一些专家的评论,此函数是高斯和正弦波的乘积,而不是卷积/近似。 佩雷夫 ]

学生放弃了。 也许他对卷积的数学运算有一些想法,但是他没有必要的直觉。 他需要有人简单地将手指指向屏幕上的正确位置:这就是Gabor的位置。

这可能是一个关于我有时代替这个学生的感受的故事。 或有关教学的故事。 或者,也许绝对准确的信息对我们而言似乎毫无意义。 但是,现在我要集中讨论一个事实,即Gabor点不仅是正弦曲线与高斯曲线的卷积。

假设您有一堆小猫,这些小猫是在除了垂直没有其他地标的环境中饲养的。 小猫只会看到垂直条纹。 如果几个月后这些小猫被释放并与周围的普通世界互动,会发生什么?

在一个不确定的开始之后,他们将学会与外界互动。 他们将开始研究它,玩耍,表现得像小猫。 但是,如果它们抓住长而细的水平物体-例如,一根黑色的电缆穿过白色的地毯,它们的行为就好像它不存在一样。 他们不会害怕他突然朝他们的方向走,如果他跳起来也不会抓住他。 他们将对他表现出选择性的失明,尽管他们的眼睛会完美地工作。 他们问题的根源在于大脑。

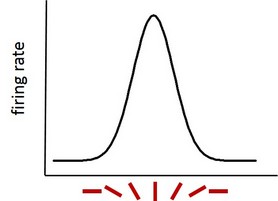

主要的视觉皮层-处理视觉信息的一系列皮层区中的第一个-对线条的方向很敏感。 有一些称为“简单”的单元(或条形检测器或面部检测器),根据所观察对象的面部的方向,它们会响应各种倾斜度而激活。 如果我们沿着主要视觉皮层的表面行走,我们将缓慢地从负责垂直方向的区域行走到调整为越来越宽和更大的倾斜角度的区域。 这意味着一组单元格在看到一条垂直线时变得非常活跃,另一组-如果它稍微倾斜,则另一组对水平线做出反应。 根据“首选”垂直方向和可见方向之间的差异,“调整”为垂直方向的单元格仍将响应不是那么垂直的线条,该线条越来越小。

根据条带方向调整为垂直条带的神经元的灵敏度

根据条带方向调整为垂直条带的神经元的灵敏度在小猫的情况下,由于发育的关键时期内的感官剥夺,应该负责水平方向的细胞开始对其他方向作出反应。 他们没有对水平刺激作出反应的细胞,因此在神经处理的这一阶段,视觉信号消失了。

了解了这种定向取向后,我们就可以开始理解与感知有关的一种现象。 即,如果我们长时间以相同的方式看待定向带,那么我们判断随后的近似相同定向带的斜率的能力将下降一会儿,但是这种影响会由于倾斜度更大的带而减弱。 现在我们知道,这是由于神经元的疲劳所致-神经元激活的程度越多,以后疲劳就越多,而其准确传输方向信息的能力就越小。

我们怎么知道呢? 感谢Gabor点的数千次实验。 Gabor点是一种以受控方式控制早期视觉活动的刺激。 它们看起来像一连串的黑白条纹,并且可以以任何方式定向,可以将它们区分为好或差,大或小,旋转或静止。 他们必须在任何可视化实验室中。

那天我在课堂上遇到一个错误,一个误解。 我的教授不想绕开意识,也不想争论感知以刺激的物理描述结束。 他只是以为学生知道方向取向,并试图提供其他信息。

但是Gabor点不仅控制着主要的视觉皮层。 视觉信息的主要处理特性对我们如何可视化整个大脑具有巨大影响。 他们支持我们的信念,即在某个地方存在一个神经代码,可以感知时间,空间,我们在空间中的位置,词语的含义,旋律的美感,复杂的情感(如社会排斥的痛苦),判断他人的思想,自我意识,政治上瘾的能力,性格特征。 作为观察者,这些神经计划对于我们来说可能很难区分,但我们认为代码隐藏在内部,可以让我们了解它并进行分析,并将其与一种认知概念进行比较,并且意识的工作原理上可以完美匹配制定了管理神经元工作的规则。 如果我们做梦更远,那么在破解该代码之后,应该有可能制造出能够处理不比我们差的信息并且在这方面与我们没有区别的机器。

没有人认为这项任务很简单。 即使在“简单细胞”的情况下,事实也比简单地赋予神经元一方面要识别方向,另一方面要与感觉相关的事实复杂得多。 首先,感觉与单个神经元无关,而是与偏好不同方向的神经元活动的相对数量有关。 感觉与这种活动分布之间的联系不是直接的。 如果我们看垂直条带,然后将头部或身体向侧面倾斜,以使条带相对于我们的眼睛不垂直,则倾向于倾斜位置的神经元必须起作用。 但是实际上,根据主要视觉皮层的神经元判断(我们认为它是垂直的),该条带仍然对我们保持垂直。 这是由于前庭信息与方向信息相关联并对其进行校正的事实。 此外,方向和空间也相互联系:在主视觉皮层表面上出现的一系列越来越多的倾斜方向在此重复了很多次。 这使您可以充分识别视野中各个区域的斜率。 简单单元不仅会处理此信息-而且还会处理整个视场,例如,带有大量细条的Gabor点将与带有少量宽条的点的感知方式有所不同。 在一些简单的单元格中,调整线会很宽,而其他的单元格会使用狭窄的线。 有些人将以前处理过程中的信息嵌入

丘脑中 ,几乎是相加,而其他人则使用更复杂的计算。 除此之外,简单的单元选择性地相互抑制,此外,它们的活动可以根据从高阶区域接收到的数据灵活地适应。 想象一下,如果它们不是“简单的”会发生什么!

但是,尽管有种种困难,但线条的方向和神经活动之间的关系以及神经活动和感觉之间的关系还是很简单的。 如此之多以至于感觉上的失误可以使我们对大脑的功能做出合理的假设,例如咖啡馆壁上的错觉,周围的视觉环境会影响我们的方向感-可能是由于局部抑制。

砖块看起来是梯形的,并且接缝是倾斜的,尽管实际上砖块是矩形的,并且接缝与地面平行。

砖块看起来是梯形的,并且接缝是倾斜的,尽管实际上砖块是矩形的,并且接缝与地面平行。可以预期认知过程和神经活动之间的这种直接联系是常态吗? 人们经常可以看到,如何将方向调整描述为关于大脑目的的更一般性概念的介绍-作为大脑的典型示例。 同样,研究通常从一般的认知问题开始(我们如何从一个停车场中的数百辆汽车中确定我们的汽车?我们如何沿着繁忙的街道行驶?为什么长期噪音源突然停止会令人惊讶?),并以很小的工作量结束描述实验结果的神经元。 对于初学者来说,似乎与认知现象的联系被认为是显而易见的,因此无需进一步描述。 实际上,这最有可能是因为人们相信,神经活动和认知过程之间的空间可以被原则上填补,并且逐渐地,我们将难以克服地完全填补它-从方向调整的例子中可以看出。

但是,随着我们研究的现象日益复杂,在神经元与智能活动之间建立联系的复杂性也在迅速增长。 大多数方向感非常方便地取决于初级视觉皮层中简单细胞的活动,但是仅通过突触的可塑性来确定学习过程将是非常不足的。 即使我们完全准确地描述了神经元的所有活动,我们仍需要找到一种将神经元与大脑联系起来的基本方法,而这种方法几乎永远不会出现,因为我们正在非常仔细地检查神经组织。

如果我们问自己是否依靠精神现象进行神经活动,那么答案肯定是“是”。 从这个意义上讲,所有理性活动都可以简化为简单,有形,一致的构建基块,并在有限数量的明确准则的基础上进行组合。 但是,由于这种简单性,出现了意想不到的复杂性。 从这个意义上讲,训练原则上可以在神经层面上描述,而我们原则上可以制造出像我们一样有意识的机器。 查看Gabor点时表现出的简单细胞活动是一个很好的例子,说明它如何与任何复杂的思维功能一起工作。

另一方面,一些重要的现象既发生在人内又发生在人与人之间。 例如,我们的认同感是个人品质的混合体,以及它们与他人品质的差异。 我的显着特征之一是我是外国人。 这反映在我如何处理与当地人有关的某些信息上。 例如,我无法区分某些带有局部口音的声音,因为我没有随它们一起成长,并且它们的信号在我的听觉皮层中衰减,就像那些不幸的小猫的水平方向一样。 可以用神经活动的差异来讨论我的外国人身份,甚至可以非常准确地进行讨论,但是这样做是否合理? 如果我从一个国家搬到另一个国家,我与当地人的差异将有所不同,在任何国家中,其他外国人都可以以与我毫无联系的方式与当地人有所不同。 讨论任何这样的神经水平差异是文化差异的函数,而不是产生异物的异物的大脑,这更有意义。 我没有外来的大脑:我有大脑,而且我是外国人。 在某种程度上,任何象征都可以被视为与属于外国人相当的文化的结果,因此不能称其为大脑的特征。 对于理性活动,需要符号化。

对光谱的这两个末端发生的事情感兴趣的人-将认知现象减少为神经活动,并通过文化和人际交往来折射这些现象-认为相反的立场是正确的,但却是琐碎的,缺乏解释能力。 在我看来,这可能是由于因果关系的性质与它是否可以朝一个方向或多个方向发展之间的分歧所致。 无论如何,同一枚硬币的神经和认知方面之间的关系充满了微妙之处。

通过研究这些细微差别,我们可以询问是否可以将一个人的任何精神现象与精确的,随时间变化的神经状态联系起来,因此,我们是否可以始终使用神经状态来描述认知结果。 这个问题的答案将是负面的。 许多神经疾病可以导致相同的认知结果(您可以基于数字感,可视化和口头表达的可能性来解决数学问题),并且各种认知结果可以从一种状态中流失(例如,您的快乐兴奋可能流泻到欣快感中或关注)。

但是也许某种固有的神经活动隐藏在这种可变性中,或者这种活动是否进入一种或另一种状态,取决于大脑在做什么? 如果我们可以充分描述这种背景神经活动,我们是否可以准确地找出哪种精神活动会表现出来? 可能吧 但是,最有可能的是,意识的属性按照其自身的规则工作,而这些规则在较低的层次上并不存在。 例如,在另一个从一个接续而来的单词中,可能有含义,在导致第一个思想的紧张画面导致导致第二个思想的紧张画面中,可能没有任何意义。 如果没有对思想的描述,两种神经模式之间的联系根本就不明显。 这意味着组织思想的方式可能不是关于组织大脑的最佳指南,可能是思想有自己的见解。

相反,我们没有给出关于神经作用只是描述认知现象的假设,而关于神经元和思想之间联系的假设也不能从表面上理解。 就个人而言,当我结束关于认知神经生物学的工作时,我想问自己现在是否可以说出一些有关认知现象的新知识,在这项工作中陈述了有关这些现象的研究而没有动脑筋。 如果我不能做到这一点,那么头脑可能不是这个故事的主要英雄,而只是支持英雄。 这个原理帮助我记住,神经活动是心灵的工作,就像加博尔的斑点是具有高斯曲线的正弦曲线的卷积一样:神经活动用无条件的真实概念解释了精神的工作,同时这些概念也受到了无条件的限制。