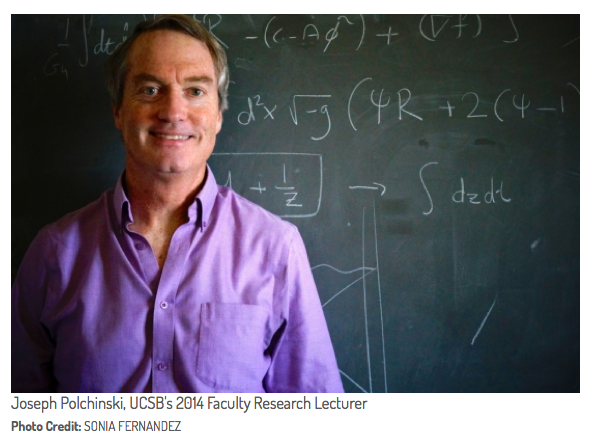

在2018年2月上旬,一个对粒子,场,弦,黑洞以及整个宇宙都感兴趣的高能量物理学家社区为失去了我们这个时代最伟大的理论物理学家之一

Joe Polchinski表示哀悼。 写这些行对我来说是非常痛苦的。

每个亲自认识他的人都会怀念他的特殊品质-男孩般的微笑,奇怪的幽默感,一种迷人的方式来思考,思考,身体健康和渴望进行友好竞争。 任何熟悉他的研究的人都会怀念他的特殊天才,出色的想法,独特的能力组合,我将尝试向您进一步描述。 我们中那些有幸认识到他的个人和专业人士的人遭受了双重损失。

波尔钦斯基(Polchinski)和他的所有同事只有乔(Joe),拥有其中一种能神奇地工作并发出魔力的头脑。 科学头脑和个性一样多样。 每个物理学家都有独特的技能和才能(和弱点)组合; 用现代的话来说,我们每个人都有一个或两个超级大国。 很少见到两位具有相同能力的科学家。

乔有几个超级大国,而且非常强大。 他具有惊人的能力来查看旧任务并以新的方式查看它们,这些任务通常会转变常识或以一种新的,更清晰的方式重新定义它。 而且他具有令人震惊的技术能力,使他能够沿着复杂的计算方法走到最后,这将使我们大多数人疏远。

与乔的共同工作是我一生中最大的特权之一-这不是一次,而是四次。 我认为,通过这种难忘的经历,我将能够最好地向您介绍他以及他最伟大的成就。

从1999年到2006年,我们的合作是确定的顺序,旨在理解量子场论(即粒子物理学的语言)与弦论之间的稳定关系,而弦论在当今广为人知,是重力量子论的候选者。 在所有这些作品中,就像1995年以后创作的成千上万本作品一样,乔的主要作用是乔对物理学的一项有影响力的贡献。 这是他在弦论背景下发现的被称为

D-branes的物体的发现。

我已经可以听到反对弦理论的反对派对我大喊大叫。 有人大声喊道:“弦理论中的发现,在未经检验和未经检验的理论中,不能被称为物理学中的发现。” 不要关注它们-正如您将在本文结尾处看到的那样,它们几乎听不懂。

伟大的发现

1989年,Joe与两位年轻的科学家Jin Dai和Rob Leigh [Jin Dai和Rob Leigh]合作研究了弦理论的某些特征,并进行了一些小型数学练习。 在弦理论中,弦通常是可以自由移动的细线或环,就像粒子在房间中移动一样。 但是在某些情况下,粒子无法自由移动。 例如,可以研究捕获在液体表面或非常薄的金属天线中的颗粒。 琴弦的夹点可能以不同的类型存在,而对于颗粒而言则不存在,例如,可以将琴弦的一端或两端固定在表面上,从而使琴弦的中部自由移动。 可以在其末端连接字符串的地方-是点,线或面,或者是更高维度的奇特东西-今天我们称为“ D-brane”。

乔和他的同事迷迷糊糊地发现了一件宝藏,但他们并没有立即理解。 回顾过去,他们发现D形谱属于弦论的自动属性。 它们不是可选的。 人们无法研究没有D头的弦理论。 这些不仅仅是固定的表面或线条。 这些是可以在世界范围内移动的物理对象。 它们具有质量,并且具有重力作用。 他们相互移动,相互推开。 它们与字符串本身一样真实且重要!

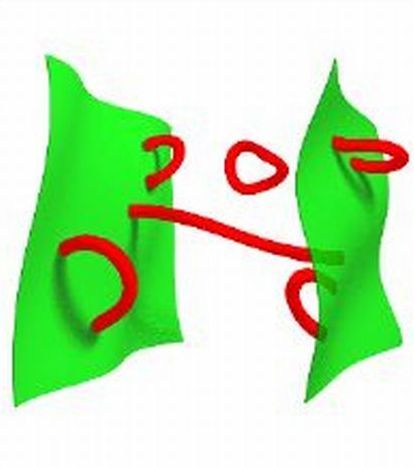

图 1:D-branes(绿色)-基本字符串可以在其上结束的物理对象(红色)

图 1:D-branes(绿色)-基本字符串可以在其上结束的物理对象(红色)事实证明,乔和同事们试图理解为什么鸡肉越过马路[

相同笑话的

流行开端/大约。 佩雷夫 ],结果发现了自行车,汽车,卡车,公共汽车和喷气式飞机的存在。 因此,这是出乎意料且深刻的。

但是,没有人,包括乔和他的同事们,完全理解他们所做的事情。 乔的合著者罗布·莱伊(Rob Ley)在我隔壁的办公室里呆了几年,从1993年到1995年,我们与他写了五本书。 同时,在我看来,罗布(Rob)曾一到两次简短地提及他在D型脑筋上的工作,而从未向我详细解释。 在1995年初,他们的工作被提及不超过20次。

1995年,对弦理论的理解向前迈进了很长的一步。 从那时起,很明显,所有五种已知的弦论类型都是同一骰子的不同方面-实际上,弦论就是其中之一。 出现了一系列作品,其中主要的作用是由特殊的黑洞及其泛化(黑弦,黑表面等)发挥作用。 它们之间的关系非常有趣,但是却常常难以理解。

然后,在1995年10月,

工作似乎永远改变了所有这些讨论。 这位乔向我们讲解了D形大脑,那些几乎听不到他早期工作的人,并证明了其中许多黑洞,黑弦和黑色表面实际上是D形大脑。 由于他的工作,所有的计算都变得更加简单,清晰和准确。 她立即成为热门。 到1996年初,她被提了50次; 十二个月后,参考文献的数量接近300。

那又怎样 对于弦理论专家来说,这很棒,但与现实世界和实验无关。 为什么其他所有人都需要它? 耐心,我导致了这一点。

这与自然有什么关系?

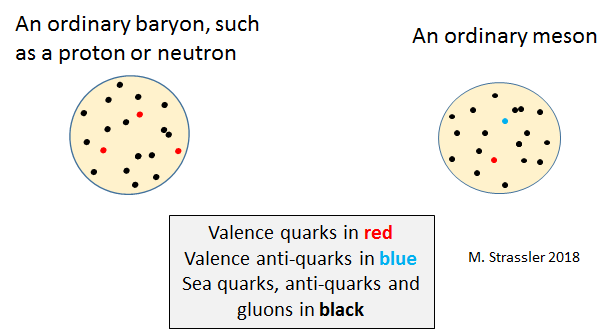

今天,我们试图了解宇宙如何与粒子一起工作。 物质物体是由原子组成的,它们是由绕原子核绕行的电子组成的。 原子核由中子和质子组成。 在1970年代,我们了解到质子和中子本身由称为夸克,反夸克和胶子的粒子组成-具体来说,来自胶子的“海”和几个夸克/反夸克对,再加上三个没有自己的反夸克对的夸克-它们通常被称为“价夸克”。 具有三个价夸克的质子,中子和所有其他粒子称为“

重子 ”。 请注意,没有带有一个,两个或四个化合价夸克的粒子-只有重子具有三个化合价。 [

他们说仍然有五夸克-带有五价夸克的颗粒/大约。 佩雷夫 ]

在1950年代和1960年代,物理学家发现了短寿命的粒子,类似于质子和中子,它们具有相同的海洋,但包含一个价夸克和一个价反夸克。 这种类型的粒子称为“

介子” 。 在图。 2我画了一个典型的介子和一个典型的重子。 最简单的介子称为“

牡丹 ”。 它是在大型强子对撞机中与质子碰撞而得的质子中最常见的粒子。

图 2:价夸克红色,反夸克蓝色; 海夸克,反夸克和黑胶子。

图 2:价夸克红色,反夸克蓝色; 海夸克,反夸克和黑胶子。但是在1960年代,介子和重子由夸克和胶子组成,这只是一个主意-她与介子是细小的弦的提议竞争。 我要澄清一下,它们不是“万物理论”中的字符串,可以在

Brian Green的书中阅读,并且比质子小十亿倍。 在“万物理论”的弦中,自然界的所有类型的粒子,包括电子,光子和希格斯玻色子,都是微小的弦。 现在,我在说的是“介子理论”中的字符串-不是一个雄心勃勃的想法,根据该想法,字符串只是介子。 它们更大:它们的长度与质子的直径相当。 对于人类来说,这是一个很小的体积,但是与“万物理论”中的琴弦相比却是巨大的。

人们为什么认为介子是弦? 因为有

实验 证明 ! 在发现夸克之后,这一证据并没有消失。 取而代之的是,理论物理学家逐渐更好地理解了夸克和胶子为什么能够产生以线状表现的介子。 如果快速松开介子(在实验中可能会偶然发生),其价夸克和反夸克会分离,并且它们之间的大量物体会形成“流量管”(见图3)。 (在某些超导体中,类似的

磁通管可以吸收磁场。) 它看起来比粗细的弦更像是粗细的弦,但它仍具有与弦相同的特性,因此我们可以获得类似于弦理论的预测的实验结果。

图 3

图 3因此,自1970年代中期以来,人们就确信量子场论(例如描述夸克和胶子的理论)会产生行为像弦的物体。 许多物理学家-包括最著名和最受尊敬的物理学家-都做出了更大胆的陈述:量子场论和弦论在基本层面上有着密切的联系。 但是他们不能确切说明如何做。 他们有明确的证据,但并不完全清楚和令人信服。

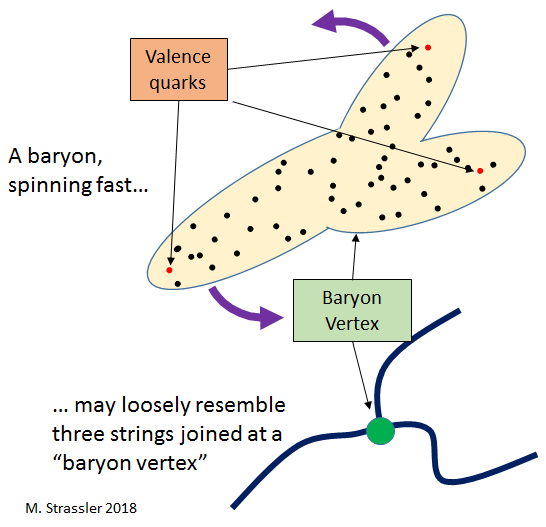

特别是,有一个重要的未解之谜。 如果介子是弦,那么重子是什么? 带有三个价夸克的质子和中子是什么? 如果迅速得到提升,他们会是什么样? 人们画的图像有点像米饭。 3.重子可能会变成三个相连的流量管(一个可能比其他两个长得多),每个流量管的末端都具有自己的价夸克。 这样的重子将由三根弦组成,每根弦具有一个自由端,并具有一个公共结。 该化合物称为“重子顶点” [baryon vertex]。 如果介子是小弦,是弦论中的基础对象,那么从弦论上来说,重子顶点是什么? 她隐藏在弦论数学中的什么地方,它包括什么?

图 4

图 4(请注意:顶部不与夸克有任何连接。这是海洋的特性,尤其是胶子。因此,在只有一个胶子的世界中-在其弦形无尾的环状世界中,应通过施加足够的能量来创建一对顶点/反顶点。因此,场论预测这些顶点应该存在于闭弦理论中,尽管它们应该是线性有界的。)

没有人知道。 但是,这个峰的最显着特征是它是连接字符串末端的地方吗?

从1997年到2000年,一切都发生了变化。 遵循许多其他物理学家提出的想法,并以D-branes作为主要工具,

Juan Maldacena最终在量子场论和弦论之间建立了这种精确的联系。 他能够将具有重力和附加维

数的弦线连接起来,这可以在Brown Green的书中阅读,并且粒子物理学只能在三个空间维数上进行,类似于真实世界,并且存在非重力。 很快就清楚了70年代最雄心勃勃,最激进的想法是正确的:几乎任何具有粒子和相互作用的量子场论都可以视为弦论。 这有点像用英语或日语描述同一张图片的方式:在这种情况下,字段/粒子和字符串/重力是两种谈论同一件事的非常不同的语言。

重子峰的传奇故事在1998年5月走上了一条新的道路,当时埃德·惠特顿(Ed Whitten)

展示了类似的峰出现在Maldasena的例子中。 毫不奇怪的是,这个峰是D麸皮-特别是D颗粒,一个可以自由移动的夸克延伸出的可以在其上串起弦的物体。 这个结果并不完全令人满意,因为来自Maldasena实例的胶子和夸克可以自由移动而不会形成介子或重子。 因此,重子顶点不是物理对象; 如果完成,它很快就会溶解为零。 但是,从Whitten的工作中可以明显看出正在发生的事情。 在某种程度上,真实的介子可以看作是弦,而真实的质子和中子可以看作是与D射线相连的弦。

理论家发现的更现实的例子不必等待很长时间。 我不记得谁是第一个,但我知道最早的例子之一是在2000年与Joe的合作中出现的。

与乔一起工作

这个项目是在我1999年9月访问乔工作的圣塔芭芭拉KITP(卡夫利理论物理研究所)期间出现的。 不久之前,我发现我正在研究称为N = 1 *的场论,它与可以形成介子状物体的Maldasena实例仅稍有不同。 我到达KITP时听到的第一批报道之一是Rob Myers,他发现了奇怪的D-brane财产。 在演讲中,我想到了迈尔斯的观察与理论N = 1 *的性质之一之间的联系,我经历了物理学家赖以生存的启蒙时刻。 我突然意识到弦论应该是什么样子,描述场论N = 1 *。

但是我不喜欢这个答案。 很明显,进行详细的计算将非常困难,并且需要使用我几乎一无所知的弦论方面(在较大尺寸的弯曲几何体中为非全同形弯曲的黄铜)。 我一个人唯一希望做的就是写概念性的作品,上面有一堆图片,并且以可证明的事实为主要假设。

但是我在KITP。 乔和我很了解一段时间,而且我知道相同的问题对我们来说似乎很有趣。 乔是个高手。 他对D脑子一无所知。 因此,我认为对我来说最好的出路是说服乔加入工作。 我开始不停地乞求,幸运的是,它奏效了。

我回到东海岸,乔和我开始工作。 一两周一次,乔给我发送了有关弦理论的初步计算的研究笔记。 他们的技术复杂程度很高,而且其中很少的培训时间让我感觉像个孩子。 我几乎无法理解发生了什么。 我们进展缓慢。 乔进行了重要的初步计算,但是对我来说很难遵循。 如果弦理论的初步计算是如此复杂,我们是否可以希望解决整个问题? 甚至乔也有点担心。

一旦我收到充满胜利的咯咯叫声的消息-像“我们让他们成功!”,一种熟悉Joe的人都可以识别的情绪。 他使用了一个绝妙的技巧,弄清楚了如何使用他的初步计算来完成整个任务! 事实证明,我们几乎完成了工作,而不是几个月的努力。

从那时起,这项工作变得非常有趣! 几乎每个星期都这样发展。 我对量子场理论中已知的现象进行了反思,该现象应从弦论的角度进行描述-例如重子顶点。 我对D-branes足够了解,因此可以开发出一种启发式的证明。 我给乔打了电话,告诉了他,也许还给他寄了草稿。 几天后,一组包含完整计算结果的便笺通过电子邮件发送来。 每次计算都是独特而珍贵的,包括对位于弯曲空间中的奇异D型脑的特征研究。 观察乔的工作速度,他的数学才能的广度和深度以及对这些学科无与伦比的理解,真是令人叹为观止。

在我们多年的合作中,当我们想深入研究方程式时,总是这样。 乔不可避免地把我抛在后面,惊讶地摇了摇头。 这是我的缺点-对于物理学家,我进行了相当平均的计算。 但是乔在这方面非常出色。

对我来说幸运的是,可以享受一起工作的乐趣,因为我几乎总是可以保持Joe在概念问题领域的步伐,有时甚至超过了他。 在我最喜欢的科学家回忆录中,有时我会教乔一些他不知道的东西。 他沉默了几秒钟,迅速点了点头,理解了这个问题后,神情凝神,起眼睛,张开了嘴。 “是的,是的。”他习惯了。

在进行第二项科学工作时,Joe的另一个想法敞开了怀抱。 我们站在KITP大厅,谈论一个新话题,甚至在我们决定要处理的问题之前,乔突然猜出了答案!

而且我不能让他解释他解决了什么问题,更不用说在几天之内提出解决方案了!令人困惑。这是乔的另一项经典能力。有时他知道自己已经找到了线索(几乎总是被证明是正确的),但是直到他思考了几天并将其想法变成等式之前,他无法说出任何明确的信息。在我们的共同工作中,这发生了好几次。(我从没告诉过他“用这些话,乔,”但是显然这是必要的)。他的思想以某种方式在不受语言限制的领域发挥了作用,而且我们所有人都不在他的大脑之外,无法理解。神谕中有些话。展望地平线

2006年以后,我们的兴趣逐渐分化。我专注于大型强子对撞机(也称为大型D形对撞机),经过几项研究,乔决定解决黑洞视界和信息悖论。但是我从远处享受他的工作,尤其是在2012年,乔和三位同事(艾哈迈德·阿尔梅里,唐·马洛夫和詹姆斯·萨利)提出了黑洞互补的想法时,许多人都希望解决黑洞互补的问题。这个想法的残余仍然在吸烟,并且矛盾仍然存在。然后乔生病了,我们在很小的时候就失去了他。他给我们的最后一份礼物是他的回忆录,我们每个人都从中学到了关于他的东西,这是我们以前所不知道的。最后,他越过了地平线,因此他们没有回来。如果没有防火墙,那么他终于找到了答案。我们能否回顾一下几十年来乔的科学遗产将会发生什么?很难预见一百年来如何评价理论家的工作。有时变化会朝着意想不到的方向发生,现在看来不重要的东西可能会在将来成为主要问题-就像1990年代的D形眼镜本身一样。对于今天与他们一起工作的人来说,弦理论中的D谱显然是Joe的最重要发现-尽管他对我们对黑洞,宇宙弦和场论方面的理解的贡献不会很快,或者永远不会被遗忘。但是谁知道呢?到2100年,弦论可能会成为公认的引力理论或研究量子场的鲜为人知的工具。但是,即使后者发生了,我仍然怀疑乔会记住D型大脑。因为-正如我试图证明的-它们是真实的。真的很真实 每个中子中的每个质子中都有一个。我们的身体包含了数十亿亿亿美元。对于这个想法,对于人类知识的基本贡献,我们的后代应该责怪约瑟夫·波钦斯基。 谢谢你,乔。我们将非常的怀念。您经常教会我们看待世界甚至自己的新方法。

谢谢你,乔。我们将非常的怀念。您经常教会我们看待世界甚至自己的新方法。