译者的评论:这位传奇语言学家的详细访谈于6年前发布,但并没有失去意义。 诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)-他被称为“现代爱因斯坦”,他就人类思维和语言的结构,人工智能以及现代科学状况分享了自己的想法。 前几天,他已经90岁了,这似乎是发表文章的充分理由。 采访是由一位年轻的认知科学家Yarden Katz进行的,他本人对此领域非常精通,因此谈话内容非常丰富,问题和答案一样有趣。

如果我们为自己设定汇编最伟大和最不可实现的智力任务的清单的目标,那么“自我解码”的任务-了解我们的思想和大脑的内部结构以及如何在我们的基因组中编码这些元素的结构-无疑将是头等大事。 但是,从哲学和心理学到计算机科学和神经科学的各个领域的知识都被哪种方法才是正确的分歧所淹没。

1956年,计算机科学家约翰·麦卡锡(John McCarthy)创造了“人工智能”(AI)一词,用以通过在计算机上重建其关键属性来描述研究思想的科学。 使用人造设备而不是我们自己的“设备”以细胞和组织的形式来创建合理的系统,将成为完全理解的例证,并需要以智能设备甚至机器人的形式进行实际应用。

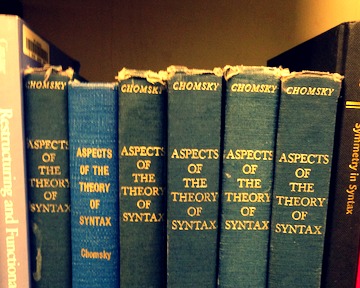

但是,来自相关学科的麦卡锡的一些同事对大脑在人类和其他动物中的工作方式更感兴趣。 诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)和他的同事们从事后来被称为认知科学的研究-发现构成我们认知和心理能力的心理表征和规则。 乔姆斯基和他的同事推翻了哈佛心理学家B.F. 斯金纳(Skinner),其中,动物的行为被简化为以鼓励或惩罚的形式在行动及其后果之间建立的简单关联。 乔姆斯基(Chomsky)在1959年对他的著作《言语行为》(Verbal Behavior)进行的批判性评论中,斯金纳(Skinner)的心理学工作中的缺陷变得众所周知,斯金纳(Skinner)试图用行为原理来解释语言能力。

斯金纳(Skinner)的方法强调了刺激与动物反应之间的联系-这种方法很容易作为经验统计分析提出,用来预测过去的结果。 另一方面,乔姆斯基语言的概念集中在基因组中编码的内部表示的复杂性及其在复杂计算系统中获取数据的过程中的发展,这些数据不能简单地分解为一组关联。 协会的行为主义原则无法解释语言知识的丰富性,我们对语言知识的无限创造性使用,也无法解释为什么儿童会从环境为他们提供的最少且嘈杂的数据中迅速掌握它。 乔姆斯基所说的“语言能力”是人体遗传基因的一部分,例如视觉系统,免疫系统和心血管系统,我们应该像研究其他更普通的生物系统一样研究它。

乔姆斯基(MIT)同事,神经科学专家大卫·马尔(David Marr)在著名的《视觉》(Vision)一书中定义了研究复杂生物系统(例如大脑)的一般方法,乔姆斯基对语言能力的分析或多或少都适合这种方法。 马尔认为,可以从三个不同的层面来理解复杂的生物系统。 第一级(“计算级”)描述系统的输入和输出,这些输入和输出确定系统执行的任务。 在视觉系统的情况下,输入可能是投影到我们视网膜上的图像,而输出可能是我们的大脑识别图像中的对象。 第二级(“算法级”)描述了将输入转换为输出的过程,即:如何处理视网膜上的图像以实现计算级上描述的任务。 最后,第三级(“实现级”)描述了我们的细胞生物设备如何执行算法级描述的过程。

乔姆斯基和马尔理解我们的思维方式的方法离行为主义越远。 这里的重点是系统的内部结构,它可以完成任务,而不是系统过去的行为与环境之间的外部关联。 目标是渗透控制系统并描述其内部结构的“黑匣子”,大致是程序员可以如何向您解释开发良好的软件产品的原理,并指导如何在家用计算机上运行它。

众所周知,认知科学的历史是乔姆斯基对斯金纳的行为范式采取的显而易见的方法的故事,这一事件通常被称为“认知革命”,尽管乔姆斯基本人否认了这个名字。 这准确地反映了认知科学和心理学中的情况,但是在其他相关科学中,行为思维不会消失。 神经科学专家使用行为实验范式和动物行为的相关解释,其目的是研究实验动物(例如啮齿动物)行为的神经生物学,而Marr提出的三级系统方法不适用。

2011年5月,为纪念麻省理工学院150周年,举行了大脑,思维和机器专题讨论会,主要的计算机科学家,心理学家和神经科学专家齐聚一堂,讨论过去和未来的人工智能及其与神经科学的关系。

据了解,此次会议将激发跨学科的热情,使每个人都重新振兴整个人工智能领域所发展出的科学问题:头脑是如何工作的? 我们的大脑如何创建我们的认知能力,并且它能否在机器中体现出来?

诺姆·乔姆斯基(Noam Chomsky)在研讨会上讲话时并不热情。 乔姆斯基批评人工智能领域仅采用了一种更现代,计算复杂的形式来采用类似于行为主义的方法。 乔姆斯基说,依靠统计技术来搜索大量数据的模式不太可能给我们带来我们期望从科学中获得的解释性见解。 对于Chomsky而言,新的AI(专注于使用统计培训技术来更好地处理数据并基于数据进行预测)不太可能为我们提供有关智能生物的本质或思维方式的一般结论。

这项批评激起了乔姆斯基对谷歌研究总监和著名人工智能研究人员彼得·诺维格(Peter Norwig)的详细回应,彼得·诺维格(Peter Norwig)提倡使用统计模型,并认为新的人工智能方法和进展的定义离发生的事情还很遥远。和其他科学。

乔姆斯基回答说,例如对于有用的搜索引擎来说,统计方法可能具有实用价值,并且快速计算机能够处理大量数据是可能的。 但是乔姆斯基认为,从科学的角度来看,这种方法是不够的,或更严格地说,是肤浅的。 即使我们可以构建一个搜索引擎,向在此输入该词组的用户返回合理的结果,我们也不会教计算机理解“物理学家艾萨克·牛顿爵士”的含义。

事实证明,生物学家还试图了解更多传统的生物系统。 随着计算机革命为整个“新AI”赖以生存的大量数据分析铺平了道路,现代生物学中的测序革命产生了基因组学和系统生物学的开花领域。 高通量测序-一种可以快速,廉价地读取数百万个DNA分子的技术-已将基因组测序从昂贵的10年历史的设备转变为实验室可访问的常规方法。 现在,我们不必费力地研究单个孤立的基因,而可以观察成百上千种不同条件下的基因系统在整个细胞中的行为。

测序革命才刚刚开始,已经收到了大量数据,给人类疾病的新疗法和诊断带来了新的希望和新的前景。 例如,当常规药物无法帮助特定人群时,答案可能出在患者的基因组中,并且可能存在某些特殊性,从而使药物无法起作用。 当收集到足够的数据以比较此类患者的相关基因组特征,并且正确选择了对照组后,可能会出现新的定制药物,从而使我们产生“个性化药物”之类的东西。 可以理解,如果有足够发达的统计工具和足够大的数据集,那么可以从大型且研究较少的生物系统产生的噪声中提取出有趣的信号。

个性化医学等现象的成功以及测序革命和系统生物学方法带来的其他后果,是基于我们处理乔姆斯基所谓的“大量原始数据”的能力的,这使生物学成为讨论的中心,就像自1960年代以来的心理学和人工智能。

系统生物学也遭到了怀疑。 伟大的遗传学家和诺贝尔奖获得者悉尼·布伦纳(Sydney Brenner)曾经这样定义:“低投入,高通量,无输出科学”(免费翻译:“一无是处有很多噪音,而且没有基于结果的科学”)。 乔姆斯基(Chomsky)的当代人布伦纳(Brenner)也参加了该AI研讨会,他对有关了解大脑的新系统方法的同一事物持怀疑态度。 布伦纳(Brenner)描述了一种流行的系统方法来绘制大脑电路图,称为Connectomics,该方法试图描述大脑中所有神经元的连接(也就是说,它绘制了一些神经细胞如何与其他神经细胞联系的示意图),Brenner称其为“精神错乱的一种形式”。

布伦纳(Brenner)对系统生物学和神经科学相关方法的机智攻击与乔姆斯基(Chomsky)对AI的批评相距不远。 与外观不同,系统生物学和人工智能都面临着对高度复杂的系统进行逆向工程的基本任务,该系统的内部结构在很大程度上是个谜。 是的,不断发展的技术提供了大量与系统相关的数据,其中只有一部分是相关的。 我们应该依靠强大的计算能力和统计方法将信号与噪声隔离,还是需要寻找更基本的原理作为系统的基础并解释其本质? 收集更多数据的愿望是不可阻挡的,尽管并不总是很清楚这些数据可以适用于什么理论。 这些讨论提出了一个古老的科学哲学问题:是什么使科学理论或解释令人满意? 如何确定科学上的成功?

4月的一个下午,我们和Noam Chomsky坐在一个凌乱的聊天室里,躲在弗兰克·盖里(Frank Gehry)的麻省理工学院建筑中心令人眼花building乱的建筑物的一个秘密角落里。 我想更好地了解乔姆斯基对人工智能的批评,以及他为何认为人工智能朝着错误的方向发展。 我还想研究这种批评在其他科学领域的应用,例如神经科学和系统生物学,这些领域都与逆向工程复杂系统的工作紧密结合,而科学家经常发现自己处于无限扩展的数据海中。 采访的动机之一是,乔姆斯基现在很少被问到科学。 记者对他对美国,中东,奥巴马政府和其他普通话题的外交政策的看法太感兴趣了。 另一个原因是乔姆斯基属于那种正在迅速消亡的稀有而特殊的知识分子。 自以赛亚·柏林发表那篇著名的论文以来,它已成为学术界最喜欢的消遣,它使各种思想家和科学家参与了《莉萨-刺猬》连续剧:刺猬细致而专业,目的是在一个明确定义的框架中不断进步,以反对莉萨的方式更快,更受思想驱动一个思想家,一个问题一个问题地跳来跳去,忽略了学科领域的范围,并在适用的情况下运用了他的技能。 乔姆斯基之所以特别,是因为他将这种区分变成了古老而不必要的陈词滥调。 在乔姆斯基,深度并没有取代灵活性或广度,尽管在大多数情况下,他将整个早期科学生涯都投入到语言学和认知科学的某些主题研究中。 乔姆斯基的工作对他自己领域以外的其他领域也产生了巨大影响,包括计算机科学和哲学,并且他不回避讨论和批评这些想法的影响,这使他在人类访谈中特别有趣。

我想从一个非常简单的问题开始。 人工智能曙光初现时,人们对这一领域的进展感到乐观,但事实却有所不同。 为什么任务如此困难? 如果您问神经科学领域的专家,为什么很难理解大脑,他们将使您完全不满意您的智力答案:大脑中有数十亿个细胞,我们无法全部读取,依此类推。

乔姆斯基:有点。 如果您看科学的发展,所有科学都像一个连续体,但是它们被划分为不同的领域。 研究最简单系统的科学是最大的进步。 以物理学为例-物理学取得了巨大进步。 但是原因之一是物理学家具有其他科学所没有的优势。 如果事情变得太复杂,他们会将其传递给其他人。

例如化学家?

乔姆斯基:如果分子太大,可以将其交给化学家。 化学家,如果对他们来说分子太大或系统变得太大,请交给生物学家。 如果对他们来说太大了,他们就把它交给心理学家,最后由文学评论家来决定,依此类推。 因此,并非神经科学中所说的一切都是完全错误的。

但是也许-从我的观点来看,尽管神经科学领域的专家并不喜欢这样-在最近的200年中,神经科学一直走在错误的轨道上。 一位非常出色的神经科学认知科学家Randy Gallistel和Adam King(

《记忆与计算大脑:认知科学为什么会改变神经科学》,大约是Transl。 )出版了一本相当新的书,在他看来,我认为这是可信的-神经科学的发展,被人们对人和动物如何安排的联想和相关观念所吞噬。 结果,他们寻找具有联想心理学特性的现象。

滚刀的延展性如何? [归因于唐纳德·赫布(Donald Hebb)的理论:环境刺激与对刺激的反应之间的关联可以通过增强神经元之间的突触连接来进行编码-大约2倍。 编]乔姆斯基:是的,作为突触连接的加强。 加里斯特尔花了多年的时间来解释:如果你想正确地学习大脑,就需要像马尔一样先问他要执行什么任务。 因此,他主要对昆虫感兴趣。 因此,例如,如果您想研究蚂蚁的神经病学,您会问蚂蚁做什么? 事实证明,蚂蚁会做相当复杂的事情,例如,构建路径。 看一下蜜蜂:它们的导航需要相当复杂的计算,包括太阳的位置等等。 但总的来说,他的观点是:如果您具有动物或人的认知能力,那么这些就是计算机系统。 因此,您需要查看计算原子单位。 以图灵机为例,这是最简单的计算形式,您需要找到具有“读取”,“写入”和“地址”属性的原子。 这些是最小的计算单位,因此您需要在大脑中寻找它们。 如果您寻找增加的突触连接或字段属性,等等,您将永远找不到它们。 您需要从此开始:查看已有的内容和有效的内容,并且可以从Marra层次结构的最高层看到它。

是的,但是大多数神经科学家没有坐着,也没有描述他们正在研究的现象的输入和结论。 相反,他们将鼠标置于实验室学习任务中,并记录尽可能多的神经元,或者找出是否需要基因X来学习该任务,依此类推。 这种陈述来自他们的实验。

乔姆斯基:就是这样...

这有概念上的错误吗?乔姆斯基:嗯,您可以获得有用的信息。 但是,如果确实存在涉及原子单位的某种计算,您将不会以这种方式找到它们。 这是关于如何在另一盏灯下寻找丢失的钥匙的原因,只是因为那儿的灯更亮(

参考了一个著名的笑话-大约翻译 )。 这是一个值得商...的问题……我认为神经生物学家不认为Gallistel的立场是可以接受的,但这是一个合理的立场,这是根据Marr的分析精神做出的。

因此,他说,当您研究视觉时,您首先要问系统要解决什么样的计算任务。然后,您寻找一种可以进行这些计算的算法,最后寻找可以使该算法起作用的机制。否则,您可能永远找不到。甚至在精确的科学中,甚至在人文科学中,都有很多这样的例子。人们尝试学习他们知道如何学习的东西-我的意思是,这看起来很合理。您具有一定的实验技术,您具有一定的理解水平,您正在尝试突破可能的界限-这很好,我不批评,人们尽其所能。另一方面,很高兴知道您是否朝着正确的方向前进。如果我们以Mara-Gallistel的观点为基础,我个人很同情,您将以不同的方式工作,寻找其他类型的实验。因此,我认为,正如您所说,马尔的关键思想是找到合适的原子单元来描述问题,换句话说,就是找到合适的“抽象级别”。如果我们举一个神经科学新领域的具体例子,即Connectomics,其目标是找到非常复杂的生物体的连接图,以找到人或小鼠大脑皮层中所有神经元的连接。悉尼·布伦纳(Sydney Brenner)批评了这种方法,从历史上讲,他是作者之一。该领域的拥护者们不会停止,也不会询问连接图是否适合抽象级别-也许不是。您对此有何看法?乔姆斯基:还有很多简单的问题。例如,在麻省理工学院,有一个跨学科的线虫计划(worm虫-大约佩雷夫)秀丽隐杆线虫已经存在了数十年,据我所知,即使是这种微小的生物,您就知道整个连接图,也有大约800个神经元...我认为是300个。.Chomsky: ...无论如何,您不会您可以预测[C. nematode C. elegans]将要做什么。也许您只是不在那儿。 我想谈谈AI中各种方法论的话题。因此,现在所说的“优良传统人工智能”(GOFAI)是基于Gotlob Frege和Bertrand Russell的传统中的严格形式主义而建立的。,例如关于数学逻辑或其分支(例如非单调推理)等。从科学史的角度来看,有趣的是,这些方法几乎完全被排除在主流之外,并被概率和统计模型所取代(在现在称为AI的领域)。我的问题是:如何解释这种转变,这是朝正确方向迈出的一步吗?乔姆斯基:一年前,我听了帕特·温斯顿的报告。他的论据之一是:人工智能和机器人技术达到了您可以做真正有用的事情的阶段,因此注意力转向了实际应用,因此,更根本的科学问题被抛在了一边,仅仅是因为每个人都被技术的成功所吸引。实现某些目标。也就是说,一切都进入了工程.....乔姆斯基:是的,这是可以理解的,但是,这当然使人们摆脱了最初的问题。我必须承认自己对这些原始作品非常怀疑(在概率AI的新范式-大约Transl。中)。在我看来,一切都太乐观了,假设您将能够获得需要真正了解很少研究的系统的结果,并且仅仅将复杂的机器投入其中就无法理解它们。如果您尝试这样做,则会得到自我强化成功的概念,因为您可以获得结果,但是它与科学中的结果有很大不同。例如,以极限情况为例,假设有人想废除物理学系,并做到正确。 “正确”是拍摄大量有关外部世界发生情况的视频,并将它们提供给最大,最快的计算机,千兆字节的数据,并进行全面的统计分析-来回地了解贝叶斯方法。(基于概率论的现代数据分析方法-编)-并且您将获得关于下一秒钟窗外发生情况的预测。实际上,您将获得比物理部门所能提供的更好的质量预测。好吧,如果成功是通过获取大量混沌原始数据的最接近近似值来确定的,那么,这当然比物理学家通常工作的方法好得多-好吧,您知道,没有更多的想法在完美平坦的表面上进行实验,依此类推。但是您将无法获得一直是科学目标的理解水平-您只能大致了解正在发生的事情。这是无处不在的。假设您要预测明天的天气。一种方法:好的,我有一个先验概率统计,例如:明天的天气很有可能会和昨天在克利夫兰的天气一样,因此我会使用它,并且太阳的位置会产生更多的影响,所以我也会使用它,所以,您做了几个这样的假设,进行了一次实验,一次又一次地查看了结果,使用贝叶斯方法进行了校正,从而获得了最佳的先验概率。您可以很好地估算出明天的天气。但这不是气象学家所做的-他们只是想了解它是如何工作的。这些只是什么是成功,什么是成就的两个不同概念。在我的科学(语言科学)中,这一直都是。在计算认知科学中,应用于语言,成功的概念就是这样。也就是说,您获得了越来越多的数据,更好的统计信息,越来越准确地近似了一些巨大的文本,例如《华尔街日报》的所有档案,但您对这种语言一无所知。我认为是一种完全不同的方法,即尝试看看您是否可以理解基本原理及其与关键属性的关系,并在现实生活中看到成千上万个不同的变量会干扰您-就像现在正在发生的情况一样窗口-如果您想要更精确的近似值,稍后将对其进行处理。这些只是两个不同的科学概念。第二是自伽利略以来的科学,这是现代科学。原始数据的逼近就像一种新方法,但实际上,过去存在类似的情况。这是一种新方法,由于存在大量内存和非常快速的处理而得以加速,这使您可以执行以前无法手动执行的操作。但是我认为它将诸如计算认知科学的领域引向实际应用的方向...… ?:...但是它导致无法理解。是的,也许是有效的工程。顺便说一下,这很有趣。 1950年代我去麻省理工学院时,那是一所工程大学。那里有一个很好的数学和物理系,但它们是服务系。他们教会了工程师各种可以使用的技巧。在电子工程学院,您研究了如何组装电路。但是从1960年代到今天,一切都完全不同。无论您的工程专业是什么都没关系-您学习所有相同的基础科学和数学。然后,也许您了解了一些有关如何应用它的知识。但这是一种完全不同的方法。得益于这样的事实,在人类历史上,诸如物理学之类的基础科学第一次真正可以帮助工程师,这一事实成为可能。也技术开始迅速变化,因此,如果十年之内仍在变化,研究当今的技术就毫无意义。因此,无论接下来发生什么,您都在研究基础科学,这将是适用的。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是从您正在学习的艺术之类的过渡中产生的一种类比,它将以某种特殊的方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的构建,即新时代出现的向科学的过渡粗略地说,伽利略的科学。如果十年后它们仍然改变。因此,无论接下来发生什么,您都在研究基础科学,这将是适用的。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是您正在学习应用的类似艺术的过渡-类比将是您以某种特殊方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的比较-向新时代出现的科学过渡粗略地说,伽利略的科学。如果十年后它们仍然改变。因此,无论接下来发生什么,您都在研究基础科学,这将是适用的。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是您正在学习应用的类似艺术的过渡-类比将是您以某种特殊方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的比较-向新时代出现的科学过渡粗略地说,伽利略的科学。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是从您正在学习的艺术之类的过渡中产生的一种类比,它将以某种特殊的方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的构建,即新时代出现的向科学的过渡粗略地说,伽利略的科学。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是从您正在学习的艺术之类的过渡中产生的一种类比,它将以某种特殊的方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的构建,即新时代出现的向科学的过渡粗略地说,伽利略的科学。您学会应用的方法-类比将以某种特殊的方式比较您不了解的数据,甚至可能构建某些有用的方法-向科学的过渡,这在近代出现,大致来说就是伽利略的科学。您学会应用的方法-类比将以某种特殊方式比较您不了解的数据,甚至可能构建某些有用的方法-向科学的过渡,这在近代出现了,大致来说就是伽利略的科学。知道了回到语言和认知模型中的贝叶斯统计主题。您的参与引起了一个众所周知的争议,您认为谈论提案的可能性本身并不合理……乔姆斯基: ...好吧,如果您愿意,您可以得到一个数字,但这并不代表什么。没什么意思但是,如果我们假设存在由规则和其他符号结构组成的非常丰富的内部心理表示形式,那么似乎有一种将琐碎的方法统一起来的几乎简单的方法,而概率论的目的仅仅是将我们嘈杂的,零散的数据与这些内部的联系起来。符号结构。而且,您无需谈论这些结构的外观-它们最初可能存在,或者在那里调整了一些参数-这取决于您的概念。但是,概率论的作用就像嘈杂的数据和非常丰富的心理表征之间的黏合剂。

我想谈谈AI中各种方法论的话题。因此,现在所说的“优良传统人工智能”(GOFAI)是基于Gotlob Frege和Bertrand Russell的传统中的严格形式主义而建立的。,例如关于数学逻辑或其分支(例如非单调推理)等。从科学史的角度来看,有趣的是,这些方法几乎完全被排除在主流之外,并被概率和统计模型所取代(在现在称为AI的领域)。我的问题是:如何解释这种转变,这是朝正确方向迈出的一步吗?乔姆斯基:一年前,我听了帕特·温斯顿的报告。他的论据之一是:人工智能和机器人技术达到了您可以做真正有用的事情的阶段,因此注意力转向了实际应用,因此,更根本的科学问题被抛在了一边,仅仅是因为每个人都被技术的成功所吸引。实现某些目标。也就是说,一切都进入了工程.....乔姆斯基:是的,这是可以理解的,但是,这当然使人们摆脱了最初的问题。我必须承认自己对这些原始作品非常怀疑(在概率AI的新范式-大约Transl。中)。在我看来,一切都太乐观了,假设您将能够获得需要真正了解很少研究的系统的结果,并且仅仅将复杂的机器投入其中就无法理解它们。如果您尝试这样做,则会得到自我强化成功的概念,因为您可以获得结果,但是它与科学中的结果有很大不同。例如,以极限情况为例,假设有人想废除物理学系,并做到正确。 “正确”是拍摄大量有关外部世界发生情况的视频,并将它们提供给最大,最快的计算机,千兆字节的数据,并进行全面的统计分析-来回地了解贝叶斯方法。(基于概率论的现代数据分析方法-编)-并且您将获得关于下一秒钟窗外发生情况的预测。实际上,您将获得比物理部门所能提供的更好的质量预测。好吧,如果成功是通过获取大量混沌原始数据的最接近近似值来确定的,那么,这当然比物理学家通常工作的方法好得多-好吧,您知道,没有更多的想法在完美平坦的表面上进行实验,依此类推。但是您将无法获得一直是科学目标的理解水平-您只能大致了解正在发生的事情。这是无处不在的。假设您要预测明天的天气。一种方法:好的,我有一个先验概率统计,例如:明天的天气很有可能会和昨天在克利夫兰的天气一样,因此我会使用它,并且太阳的位置会产生更多的影响,所以我也会使用它,所以,您做了几个这样的假设,进行了一次实验,一次又一次地查看了结果,使用贝叶斯方法进行了校正,从而获得了最佳的先验概率。您可以很好地估算出明天的天气。但这不是气象学家所做的-他们只是想了解它是如何工作的。这些只是什么是成功,什么是成就的两个不同概念。在我的科学(语言科学)中,这一直都是。在计算认知科学中,应用于语言,成功的概念就是这样。也就是说,您获得了越来越多的数据,更好的统计信息,越来越准确地近似了一些巨大的文本,例如《华尔街日报》的所有档案,但您对这种语言一无所知。我认为是一种完全不同的方法,即尝试看看您是否可以理解基本原理及其与关键属性的关系,并在现实生活中看到成千上万个不同的变量会干扰您-就像现在正在发生的情况一样窗口-如果您想要更精确的近似值,稍后将对其进行处理。这些只是两个不同的科学概念。第二是自伽利略以来的科学,这是现代科学。原始数据的逼近就像一种新方法,但实际上,过去存在类似的情况。这是一种新方法,由于存在大量内存和非常快速的处理而得以加速,这使您可以执行以前无法手动执行的操作。但是我认为它将诸如计算认知科学的领域引向实际应用的方向...… ?:...但是它导致无法理解。是的,也许是有效的工程。顺便说一下,这很有趣。 1950年代我去麻省理工学院时,那是一所工程大学。那里有一个很好的数学和物理系,但它们是服务系。他们教会了工程师各种可以使用的技巧。在电子工程学院,您研究了如何组装电路。但是从1960年代到今天,一切都完全不同。无论您的工程专业是什么都没关系-您学习所有相同的基础科学和数学。然后,也许您了解了一些有关如何应用它的知识。但这是一种完全不同的方法。得益于这样的事实,在人类历史上,诸如物理学之类的基础科学第一次真正可以帮助工程师,这一事实成为可能。也技术开始迅速变化,因此,如果十年之内仍在变化,研究当今的技术就毫无意义。因此,无论接下来发生什么,您都在研究基础科学,这将是适用的。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是从您正在学习的艺术之类的过渡中产生的一种类比,它将以某种特殊的方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的构建,即新时代出现的向科学的过渡粗略地说,伽利略的科学。如果十年后它们仍然改变。因此,无论接下来发生什么,您都在研究基础科学,这将是适用的。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是您正在学习应用的类似艺术的过渡-类比将是您以某种特殊方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的比较-向新时代出现的科学过渡粗略地说,伽利略的科学。如果十年后它们仍然改变。因此,无论接下来发生什么,您都在研究基础科学,这将是适用的。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是您正在学习应用的类似艺术的过渡-类比将是您以某种特殊方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的比较-向新时代出现的科学过渡粗略地说,伽利略的科学。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是从您正在学习的艺术之类的过渡中产生的一种类比,它将以某种特殊的方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的构建,即新时代出现的向科学的过渡粗略地说,伽利略的科学。在医学上也发生了同样的事情。因此,在上个世纪,生物学又一次在实用医学中有了话要说,因此,如果您想成为一名医生,就必须了解生物学,并且技术也要改变。我认为这是从您正在学习的艺术之类的过渡中产生的一种类比,它将以某种特殊的方式对您不了解的数据进行比较,甚至可能是某些有用的结构的构建,即新时代出现的向科学的过渡粗略地说,伽利略的科学。您学会应用的方法-类比将以某种特殊的方式比较您不了解的数据,甚至可能构建某些有用的方法-向科学的过渡,这在近代出现,大致来说就是伽利略的科学。您学会应用的方法-类比将以某种特殊方式比较您不了解的数据,甚至可能构建某些有用的方法-向科学的过渡,这在近代出现了,大致来说就是伽利略的科学。知道了回到语言和认知模型中的贝叶斯统计主题。您的参与引起了一个众所周知的争议,您认为谈论提案的可能性本身并不合理……乔姆斯基: ...好吧,如果您愿意,您可以得到一个数字,但这并不代表什么。没什么意思但是,如果我们假设存在由规则和其他符号结构组成的非常丰富的内部心理表示形式,那么似乎有一种将琐碎的方法统一起来的几乎简单的方法,而概率论的目的仅仅是将我们嘈杂的,零散的数据与这些内部的联系起来。符号结构。而且,您无需谈论这些结构的外观-它们最初可能存在,或者在那里调整了一些参数-这取决于您的概念。但是,概率论的作用就像嘈杂的数据和非常丰富的心理表征之间的黏合剂。

乔姆斯基:概率论,统计学没有错。但是她有角色吗?乔姆斯基:如果可以使用它,很好。但是问题是,为什么要使用它?首先,第一个问题,理解嘈杂的数据是否有意义?了解窗外,窗外正在发生的事情有意义吗?但是我们被这些数据轰炸了。这是马尔的一个例子:我们从我们的视网膜和......永久遇到噪声数据斯基:就是这样但是他的话是这样:让我们问问自己,生物系统如何从噪音中选择重要的。视网膜不会尝试复制传入的噪声。她说:现在,我将在图像中找到该对象。就像学习语言一样。正如威廉·詹姆斯(William James)所说,新生婴儿周围充满各种噪音,“嗡嗡作响的嗡嗡声”,如果猴子,小猫,鸟,任何人听到这种声音,就是这样。然而,孩子以某种方式立即,反身地从噪音中选择了与语言相关的独立部分。这是第一步。

他是怎么做到的?不借助统计分析,因为猴子还可以粗鲁的形式进行相同的概率分析。他正在寻找特定的东西。因此,心理语言学家,神经语言学家和其他人试图发现计算系统和神经心理学的特定细节,这些细节与环境的特定方面相关。因此,事实证明,确实存在对某些类型的节律有反应的神经回路,这种节律会在语言中体现出来,例如音节的长度等等。有证据表明,孩子的大脑首先要寻找的是节律结构。回到Gallistel和Marr,大脑内部有一个特定的计算系统,它说:“好的,这就是我将要处理的事情,”大约9个月后,典型的孩子已经被排除在外(从自己的股票中删除了),这些不是他本国语言的语音差异。也就是说,事实证明,从一开始,任何孩子都可以使用任何语言。但是,可以说,一个9个月大的日本孩子不会对“ P”和“ L”之间的差异做出反应,因为它已经被消除了。因此,系统考虑了许多可能性,并将它们仅限制为语言一部分,而这是一个非常狭窄的集合。您可以提出一种反语言,使孩子永远无法做到这一点,而且还有更多。例如,如果我们谈论语言的更抽象的一面,那么目前有充分的证据表明,语法和语义计算系统中不包括诸如线性词序之类的简单事物,其后又是什么,他们的设备非常简单,以至于他们不需要线性顺序。可以看出,主要使用了更抽象的距离概念,它不是线性距离,为此可以找到神经生理学的证实。您可以举一个例子:如果您想出一种使用线性单词顺序的人工语言,例如,您通过对第三个单词进行处理使肯定的句子成为否定词。人们将能够解决这个难题,但是显然,大脑的标准语言部分不会激活-其他区域会被激活,也就是说,人们认为这是一个难题,而不是语言任务。为了解决这个问题,人们不得不加倍努力...主要使用更抽象的距离概念,而不是线性距离,对此可以找到神经生理学的证实。您可以举一个例子:如果您想出一种使用线性单词顺序的人工语言,例如,您通过对第三个单词进行处理使肯定的句子成为否定词。人们将能够解决这个难题,但是显然,大脑的标准语言部分不会激活-其他区域会被激活,也就是说,人们认为这是一个难题,而不是语言任务。为了解决这个问题,人们不得不加倍努力...主要使用更抽象的距离概念,而不是线性距离,对此可以找到神经生理学的证实。您可以举一个例子:如果您想出一种使用线性单词顺序的人工语言,例如,您通过对第三个单词进行处理使肯定的句子成为否定词。人们将能够解决这个难题,但是显然,大脑的标准语言部分不会激活-其他区域会被激活,也就是说,人们认为这是一个难题,而不是语言任务。为了解决这个问题,人们不得不加倍努力...您可以通过对第三个单词进行处理来使肯定的句子否定。人们将能够解决这个难题,但是显然,大脑的标准语言部分不会被激活-其他区域会被激活,也就是说,人们认为这是一个难题,而不是语言任务。为了解决这个问题,人们不得不加倍努力...您可以通过对第三个单词进行处理来使肯定的句子否定。人们将能够解决这个难题,但是显然,大脑的标准语言部分不会被激活-其他区域会被激活,也就是说,人们认为这是一个难题,而不是语言任务。为了解决这个问题,人们不得不加倍努力..., ...: …这是证据,当然,您还需要更多。但是,这种证据使您从语言学的角度看语言是如何工作的-句子中没有第三个单词。让我们用一个简单的句子:“本能地飞翔的老鹰游泳”,这里的“本能地”与“游泳”一词联系在一起,而不是与“飞行”一词联系起来,尽管整个句子没有意义。这就是反射的效果。副词“本能”不搜索最接近的动词,而是搜索结构上更合适的动词。这是一个复杂得多的计算。但这是通常使用的唯一计算。线性排序是一种非常简单的计算,但从未使用过。像这样的证据很多,几乎没有神经语言的证据,但是它们指向同一个方向。当您查看更复杂的结构时,会发现越来越多的这种结构。我认为,这是一种了解系统实际运行方式的方法,以及它在Marr实验室中的视觉系统如何发生的方式:像Shimon Ullman这样的人发现了诸如刚性原理之类的非凡事物。您将无法使用统计数据分析来找到它。他通过精心计划的实验发现了这一点。然后搜索神经生理学,看看是否可以找到执行这些计算的功能。我认为语言几乎相同,学习我们的算术能力,计划也几乎相同。仅处理原始数据-您将不会有任何使用,伽利略也不会来。实际上,回到17世纪,让伽利略(Galileo)和其他伟大的科学家这样的人说服当时的国家科学基金会(即贵族)并不容易他们的工作有意义。我的意思是:为什么研究球如何在没有摩擦的完美平面上滚动,因为它们不存在。为什么不研究花朵如何生长?如果您尝试研究那些日子里花朵的生长情况,则可能会对所有工作原理进行统计分析。重要的是要记住,在认知科学中,我们仍处于加利利人时代之前,我们才刚刚开始发现。我认为可以从科学史中学到一些东西。 1640年前后,化学史上的一项主要实验之一是,有人证明,直到牛顿为止,整个科学界都很高兴,水可以变成生物。他们是这样做的-当然,没人对光合作用一无所知-他们拿了一堆土,加热了它,使所有的水都蒸发了。称重,在其中插入柳树枝,然后从上方浇水,测量出水量。当一切准备就绪并且柳树长大后,您再次将土壤从土壤中蒸发掉-与以前一样。因此,您已经证明水可以变成橡木或其他东西。这是一个实验,似乎还不错,但是您不知道要寻找什么。直到普里斯特利(Priestley)发现空气是世界的组成部分,它含有氮等,并且您学会了光合作用等之后,这种情况才为人所知。然后,您可以重复实验并了解发生了什么。但是,由于您对所要寻找的东西不够了解,因此似乎很成功的实验很容易将您引向错误的方向。如果您尝试像这样研究树木的生长,甚至会走错路:仅获取一系列有关树木生长方式的数据,将其输入功能强大的计算机,进行统计分析并大致了解发生的情况。但是,由于您对所要寻找的东西不够了解,因此似乎很成功的实验很容易将您引向错误的方向。如果您尝试像这样研究树木的生长,甚至会走错路:仅获取一系列有关树木生长方式的数据,将其输入功能强大的计算机,进行统计分析并大致了解发生的情况。但是,由于您对所要寻找的东西不够了解,因此似乎很成功的实验很容易将您引向错误的方向。如果您尝试像这样研究树木的生长,甚至会走错路:仅获取一系列有关树木生长方式的数据,将其输入功能强大的计算机,进行统计分析并大致了解发生的情况。在生物学上,您是否认为孟德尔的工作是如何获取嘈杂数据的成功典范-重要的是数字是数字-并跳升以假定一个理论对象...乔姆斯基: ...并丢弃大量不起作用的数据。...但是看到有意义的关联后,发展一个理论。乔姆斯基:是的,他做得对。他允许该理论来管理数据。也有证据与该理论相抵触,您知道,该理论或多或少被丢弃了-您通常不会在文章中提及。当然,他谈到了任何人都找不到的事情,就像找不到他证明存在的单位一样。但是,是的,科学就是这样运作的。化学界也是如此。在我孩提时代之前不久,化学就被认为是计算科学。因为它不能归结为物理学。因此,这只是计算实验结果的一种方法。玻尔原子是如此被感知。一种计算实验结果的方法,但这不能成为真实的科学,因为它不能归结为物理学,而突然之间,事实证明它是正确的,因为物理学是错误的。当量子物理学出现时,可以与不变的化学结合。也就是说,减少的整个项目完全是不正确的。正确的项目是看如何将这两种世界观结合起来。事实证明,令人惊讶的是-他们被下游科学领域的重大变化所团结。心理学和神经科学也许完全一样。我的意思是,神经科学现在甚至还不及一个世纪前的物理学那么先进。这将与寻找分子的还原论方法背道而驰....Chomsky:是的。实际上,简化派的方法已经被误解了好几次了。统一方法是有意义的。但是统一可能与还原有所不同,因为基础科学可能会出现缺陷,就像物理和化学一样,而且在神经科学和心理学方面,我很有可能怀疑同一件事。如果Gallistel是正确的,那么说是的,可以将它们组合在一起,但是可以采用不同的神经科学方法。我们应该争取尽快实现统一,还是到目前为止并行发展这些领域更好?乔姆斯基:如果愿意,统一就是对科学神秘主义理想的一种直观追求。这就像在寻找有关世界的一般理论。也许它不存在,也许不同的部分以不同的方式工作,但是有一个假设,直到给出令人信服的驳斥,我的假设是世界存在一个通论,而我的任务是设法找到它。统一可能不会通过还原来体现出来,而这种情况经常发生。这是David Marr方法的主要逻辑:您必须在计算级别上发现的内容与曾经在机制级别上找到的内容相结合,但也许不能以我们现在理解这些机制的术语来组合。而且Marra暗示您不能在所有三个级别(计算,算法和实现级别)上并行工作,您需要自上而下,这是非常严格的要求,因为在科学中通常不是这种情况。乔姆斯基:他不能说一切都应该艰难。例如,发现有关机制的新事物可能会导致您改变计算概念。逻辑顺序不一定与研究顺序一致,因为在研究中,所有事情都是同时发生的。但我认为,大致而言,情况是正确的。尽管我必须说Marra概念是为输入系统...信息处理系统...Chomsky开发的:是的,喜欢视觉。有数据-这是一个数据处理系统-里面发生了一些事情。这对于认知系统来说效果不佳。让我们来考虑一下您的算术能力……这很弱,但是还可以……Chomsky:很好(笑)。但这是一种内部能力,您知道您的大脑是图灵机之类的控制单元,并且它可以访问外部数据,例如内存,时间...从理论上讲,您可以将任何东西相乘,但是实际上,不是。如果您尝试研究您拥有哪种内部系统,那么Marr层次结构就不能很好地工作。您可以谈谈计算水平:也许我内在的规则是Peano的公理[ 大约。 ed。:数学理论(以意大利数学家Giuseppe Peano的名字命名),它描述了算术和自然数基本规则的核心,您可以从中得出许多有用的算术事实]或其他内容,这并不重要-这是计算水平。从理论上讲,虽然我们不知道如何,但是只能谈论神经生理学的水平,没人知道如何,但是没有真正的算法水平。因为没有知识的演算,所以它仅仅是知识的系统。目前尚不清楚如何理解知识系统的本质:没有算法,因为没有过程。这只能使用具有过程的知识系统来完成,但是已经完全不同了。但是,既然我们犯了错误,这是否意味着流程出错了?乔姆斯基:这是使用内部系统的过程。但是内部系统本身不是一个过程,因为它没有算法。参加普通数学。如果采用Peano的公理和推理规则,它们将定义所有算术计算,但没有算法。如果您问数论专家如何应用它们,那么当然有很多选择:例如,您不是从公理开始,而是从推理规则开始。您采用定理,看看是否可以推论出引理,如果它可行,那么请看是否证明该引理是基于某种事物的,最后得到一个证明-一个几何对象。但这是根本不同的活动,不同于在脑海中加小数字-当然,我脑中有某种算法。乔姆斯基:不一定。在两种情况下,此过程都有一个算法。但是系统本身没有算法,这是一个分类错误。您无需问Peano的公理和推理规则定义什么过程;那里没有过程。可能会有使用它们的过程。这可能是一个复杂的过程,在您的计算中也是如此。您拥有的内部系统不是过程问题。但是,如果您使用内部系统,则会出现问题,并且可以通过多种方式执行乘法。例如,如果您将7和6相加,则一种算法会说:“我将看到达到10所需的时间”-需要3,现在还剩下3个,因此我将从10移到另外3加, 13.这是一个加法算法-实际上,这就是我在幼儿园教的方法。这是加号的一种方法。但是还有其他添加方式-没有正确的算法。这些是用于执行大脑中认知系统过程的算法。现在,对于该系统,您不再需要算法。您可以询问计算级别,机制级别。但是该系统的算法级别不存在。语言也一样。语言就像一种算术能力。有一个系统可以确定可能的句子的无穷阵列的声音和含义。但是,毫无疑问存在哪种算法。哪个形式的算术系统告诉您如何证明定理也毫无疑问。使用该系统是一个过程,您可以按照Marr级别进行研究。但是重要的是概念上指定这些差异。从Peano的公理之类的计算级别的理论发展到Marrow级别3似乎是一项艰巨的任务……Chomsky:机制……机制与实现……Chomsky:是的。而且……至少没有算法。乔姆斯基:我认为这是不正确的。也许有关如何使用系统的信息会告诉您有关机制的一些信息。但是更高的头脑(也许比我们更高)会看到存在一个内部系统,并且它具有生理学基础,并且有可能研究这种生理学基础。甚至不用看这个系统的使用过程。也许观察该过程会为您提供有关去往何处的有用信息。但是从概念上讲,这是另一项任务。问题是哪种研究方法更好。因此,研究Peano公理与神经元之间联系的最好方法就是观察数学家如何证明定理。但这仅仅是因为我会给您支持信息。真正的最终结果将是对大脑系统,其生理基础的理解,无需参考任何算法。算法都是关于使用它们的过程的,它们可以帮助您获得答案。倾斜的表面可能会告诉您有关下落速度的信息,但是如果您看一下牛顿定律,它们不会说出关于倾斜平面的任何信息。好啊使用Marr方法研究认知和语言系统的逻辑是可以理解的,但是由于您没有将语言能力识别为遗传特征,因此可以将此逻辑应用于其他生物系统-免疫系统,心血管系统...乔姆斯基:确实,我认为非常相似。您可以对免疫系统说同样的话。这些系统甚至比思考更容易。乔姆斯基:但是您会期待其他答案。您可以使用消化系统来做到这一点。假设有人正在研究消化系统。他不太可能会研究当您患上流感,吃了大麦或其他东西时会发生什么。让我们回到拍摄窗外发生的事情。研究消化系统的一种方法是收集有关消化系统在各种情况下的功能的各种数据,将数据输入计算机,进行统计分析-您会有所收获。但这不是生物学家所做的。他希望从一开始就从被认为是错误的(可能是错误的,因为您总是会犯错误)中提取无关紧要的变量,例如是否患有胃感冒。但这正是生物学家所做的:他们使患病的消化系统患病的人与健康的人进行比较,并测量分子特性。乔姆斯基:他们在更高级的阶段这样做。在比较患者之前,他们已经对消化系统的结构了如指掌。否则,他们将不知道该比较什么,以及为什么一个生病而另一个却不生。他们依靠统计分析来识别独特特征。这是一种资金充裕的方法,因为您声称正在研究患者。乔姆斯基:这很可能是获得融资的一种方式。这就是说可以帮助治疗自闭症的方法,从而为语言学筹集资金。这完全是另一个问题[笑]。但是搜索的逻辑是开始研究系统,以很高的可能性从您的内容中抽象出不相关的噪声。您尝试找到基本的要点,然后又想知道如果我们再引入其他东西,例如相同的肠胃感冒,会发生什么。同样,将Marr级别应用于此类系统似乎很困难。如果您问大脑要解决什么样的计算任务,那么似乎会有答案,它的工作原理几乎就像一台计算机。但是,如果您问一个简单的解决什么样的计算问题,那就很难考虑了-这显然不是信息处理的任务。乔姆斯基:是这样,但是没有理由相信所有生物学都是计算的。可能有理由认为这种想法。实际上,Gallistel并没有说需要通过搜索读/写/地址单位来研究体内的所有物质。就进化而言,这似乎是违反直觉的。这些系统一起进化,重用了相似的零件,分子,轨迹。单元是计算设备。乔姆斯基:您不会通过询问有关细胞计算的问题来研究肺。您研究免疫系统和视觉系统,但是您不会期望找到相同的答案。该主体是一个高度模块化的系统,它具有许多内部集成的复杂子系统。他们根据不同的法律运作。生物学也是模块化的。您不能假设这只是行为相同的一大堆对象。当然不是,但是我的意思是,有可能将相同的方法应用于研究每个模块。Chomsky:不一定,因为模块不同。有些模块可能是计算模块,有些则不是。, , , … , — ?:当然可以例如,您可以了解很多有关什么使胚胎变成鸡而不是老鼠。这是一个非常复杂的系统,包括各种化学相互作用和其他事物。即使是线虫,一切都仅由神经网络决定的事实是完全不明显的,并且有证据表明对此问题已有研究。您需要查看大脑,神经系统中发生的复杂化学相互作用。有必要分别查看每个系统。这些化学相互作用可能与您的算术能力不相关-很有可能是这样。但是,它们很容易与您决定举手还是举手有关。虽然,如果您开始研究化学相互作用,这将导致您被称为现象的重复描述,换句话说。乔姆斯基:或者一个解释。因为这是可能的,所以它们非常重要且至关重要。但是,如果您以“必须激活X物质”或“必须存在X基因”的方式进行解释,则并不能真正解释人体的工作原理。您刚刚找到了控制杆,然后单击它。乔姆斯基:但是接下来,您将进一步寻找并发现导致该基因在这种条件下以这种方式起作用或在其他条件下以不同方式起作用的原因。但是,如果基因的抽象水平不正确,那么您将处于困境。乔姆斯基:那么您就不会得到正确的答案。也许不是。

例如,众所周知,难以计算生物体如何从基因组发育。单元中发生各种过程。如果仅查看基因的作用,则可能处于错误的抽象水平。永远不清楚,因此有必要对此进行研究。我认为没有回答此类问题的算法。我想将对话转向发展。您批评了一种非常有趣的观点,称之为“系统进化经验论”。您批评该职位缺乏解释力。她只是简单地陈述以下内容:因此,思考就是它的本质,因为选择了对环境的这种适应方法。通过自然选择进行选择。您认为这并不能解释任何事情,因为您始终可以诉诸于变异和选择这两个原则。乔姆斯基:嗯,你可以放弃他们,但他们可能是正确的。算术能力的发展可能是由于随机突变和选择而产生的。如果事实如此,那很好。这听起来像是在说实话(众所周知的事实-大约翻译)。乔姆斯基:但是我并不是说这不是真的。真理是真理[笑]。但是他们什么也没解释。乔姆斯基:也许这是您可以获得的最高级别的解释。您可以发明一个世界-我认为这不会是我们的世界-但您可以发明一个世界,除了物体的随机变化和基于外力的选择之外,什么也不会发生。我不认为我们的世界如此混乱,我也不认为至少有一位生物学家如此认为。自然力量可以通过多种方式来决定进行选择的渠道,有些事情发生了,有些则没有。体内的很多东西都不能那样工作。至少第一步,减数分裂:为什么细胞分裂成球形而不是立方体?这些不是随机突变或自然选择:这是物理定律。没有理由认为物理定律就此止步,它们无处不在。是的,当然,它们限制了生物学。乔姆斯基:好的,那仍然不仅仅是随机的突变和选择。它们是:随机突变,选择以及其他所有重要的因素,例如物理定律。这些方法现在有一个称为“比较基因组学”的地方吗?麻省理工学院/哈佛大学的Broads研究所从不同动物的不同基因组,不同环境下的不同细胞中创建了大量数据,并对可能的任何分子进行测序。从这些比较进化的实验中,关于高水平认知任务是否可以学到什么,或者这是一个不成熟的方法?乔姆斯基:我并不是说这是错误的做法,但我不知道可以从中学到什么。像你一样, - ? , Foxp2? [ . : , , , . , . , .]:Foxp2很有趣,但是与语言无关。它与良好的运动技能和类似的事物有关。例如,这与语言的使用有关,例如您说的话-您可以控制自己的嘴唇等等,但这是语言的外围功能,这已经众所周知。因此,例如,如果您使用关节器官或手势,那么手势就是相同的语言。实际上,它甚至在大脑的同一部分进行分析和产生,尽管在一种情况下,手在另一只嘴唇上运动。因此,无论外部化是什么,都在外围。我认为谈论起来相当困难,但是如果您看一下这种语言的结构,就会收到证明。在语言学习中有一些有趣的例子,其中计算效率和沟通效率之间存在冲突。以上面已经提到的线性排序为例。如果您想知道副词附加在哪个动词上,则孩子会反身使用最小结构距离而不是最小线性距离。是的,从计算角度来看,使用最小线性距离会更容易,但是为此,必须有一个线性顺序的概念。而且,如果线性顺序只是感觉运动系统的反射,这似乎是合理的,那么事实并非如此。这里有证据表明内部系统在感觉运动系统上的投影是计算系统操作的外围。但是可能是计算系统引入了它的局限性,物理学如何限制减数分裂?乔姆斯基:也许可以,但是没有证据。例如,左端-在较早的意义上是左-句子具有不同于右句的其他特征。如果您想问一个问题,例如:“您看到谁?”您将“ Whom”一词放在开头,而不是结尾。实际上,在任何语言中,提问者组(谁的书正在向其他地方移动)都向左移动,而不是向右移动。这很可能是信息处理的限制。这句话以听众告诉你的开头:这就是我的模样。如果是最后,那么您将有一个完全声明性的建议,只有最后,您才知道我要问您什么信息。如果您这样说,这是信息处理的局限性。因此,如果是这样,外部化会影响语法和语义的计算性质。在某些情况下,您会发现计算效率和沟通效率之间存在明显的冲突。举一个简单的例子:如果我说“拜访亲戚可能是负担”,这是模棱两可的。亲戚在拜访你吗?还是要去探亲?事实证明,在每种已知情况下,模棱两可仅源于我们允许规则不受限制地自由运行的事实。因此它计算效率高,但通信效率低,因为它导致无法解决的歧义。或者以花园路径指向错误方向的效果为例进行建议。像这样的建议:“赛马越过谷仓跌倒了。” (送往谷仓的那匹马摔倒了-大约)人们在看到这样的报价时并不理解,因为它的构造方式使您沿着花园的小路走。 “那匹马跑过谷仓”听起来像是一句话,然后您就感到困惑:结尾处的“跌倒”一词有什么作用?另一方面,如果您考虑一下,这是一个绝对正确的建议。这意味着被谷仓指着某人的一匹马掉了下来。但是,由于花园小径现象,语言规则仅在发挥作用时,可能会给您带来难以理解的句子。并且有很多这样的例子。有些事情由于某种原因您根本无法说。如果我说:修理工修理汽车。然后您说:“他们想知道这辆汽车的修理工是否已经修理好了。”您可以问有关汽车的问题:“他们感兴趣的汽车有多少辆,修理工修理过吗?”或多或少的可能。假设您想问一个关于力学的问题。 “他们问多少修理工修理汽车?”由于某种原因,它不再像以前那样工作了。这是一个明确的主意,但您不能说出来。如果您详细研究这种情况,最有效的计算规则就不会这么说。但是,为了表达思想,进行交流,最好是这样说-因此发生冲突。实际上,在每种情况下,计算效率都是成功的。外部化在所有情况下都比歧义性差,但仅出于计算原因,显然,内部系统本身并不担心外部化。我可能没有足够合理地展示它,但是只要您大声说出来,这将是一个令人信服的论点。这告诉我们有关进化的一些知识。这个事实肯定了什么:在语言的发展过程中,计算机系统得到了发展,然后才被外部化。而且,如果您考虑语言的发展方式,那么您几乎已经走到了这个位置。在人类进化的某个时刻,这很明显,就在最近,如果您查看考古数据-也许是在最近的十万年前,却一无所获-在某个时刻,具有新特性的计算系统不存在其他生物具有这样的算术类型属性...也就是说,它是否允许您在外部化之前进行更好的思考?乔姆斯基:她让你思考。在个人中发生的大脑小闪烁不在一个组中。这个人有能力思考,而小组则没有。因此,外部化没有任何意义。然后,如果这种遗传变化扩散开来,例如,许多人都患有这种遗传变化,那么寻找一种将其投射到感觉运动系统上的方法就很有意义,这就是外在化,但这是第二过程。只有当外部化和内部思想体系没有以不可预测的方式联系在一起时。乔姆斯基:我们无法预测,这毫无意义。她为什么要连接到外部系统?例如,您的算术能力没有与此相关。还有许多其他动物,例如鸣禽,它们都有一个内部计算系统,即鸟鸣。这不是同一系统,而是一些内部计算系统。她被外在化了,但有时没有。在某些形式上,小鸡掌握了这种动物的歌曲,但是直到成熟才重现。在早期,他有一首歌,但没有外部化系统。这对人们来说也是如此:人类的孩子对自己的理解远超过他能够复制的东西-大量的实验证据-这表明孩子具有内部系统,但他不能将其外部化。也许他没有足够的记忆力,或其他一些原因。. , , , . , MIT, , , , , , , . , -, , ? , ? , — , .

:科学哲学是一门非常有趣的学科,但我认为它对科学没有真正的贡献-它是向科学学习的。她试图了解科学在做什么,为什么在其中取得成就,走错了路,是否可以被编纂和理解。我认为在科学史上很重要。我认为我们从科学史上学到了很多东西,这对于发展科学非常重要。尤其是当我们了解到在认知科学领域,我们仍处于加利廉时代之前。我们不知道我们正在寻找伽利略已经发现的东西,并且有一些东西要学习。例如,早期科学的一个惊人事实,不一定来自伽利略,而是从伽利略发现以来的总体,是一个简单的事情会非常令人困惑。所以我拿着这个杯子,如果水沸腾了,蒸汽就会上升,但是如果我握住手,杯子就会掉下来。为什么杯子下降而蒸汽上升?连续一千年来,这是一个完全令人满意的答案:他们努力追求自然状态。?:这是亚里斯多德物理学。最好的科学家认为这就是答案。伽利略让自己怀疑。一旦让您怀疑,您就会立即发现自己的直觉是错误的。像一滴小质量块和大质量块,等等。您所有的直觉都在欺骗您-到处都是谜语。在科学史上,有一些东西需要研究。举一个我给你的例子,“本能的飞鹰游泳”。没有人认为这是一个谜。但是,如果考虑到这一点,那将是非常神秘的;您将使用复杂的计算而不是简单的计算。如果您让自己对此感到惊讶,例如杯子掉落,您会问“为什么?”的问题,然后便会走上相当有趣的答案之路。例如:线性顺序不是计算系统的一部分,这是关于思维体系结构的重要假设-它表示线性顺序只是外部化系统(即次级系统)的一部分。这开辟了许多其他方式。: . , , .

: , , — 2,5- , « » , .

— .